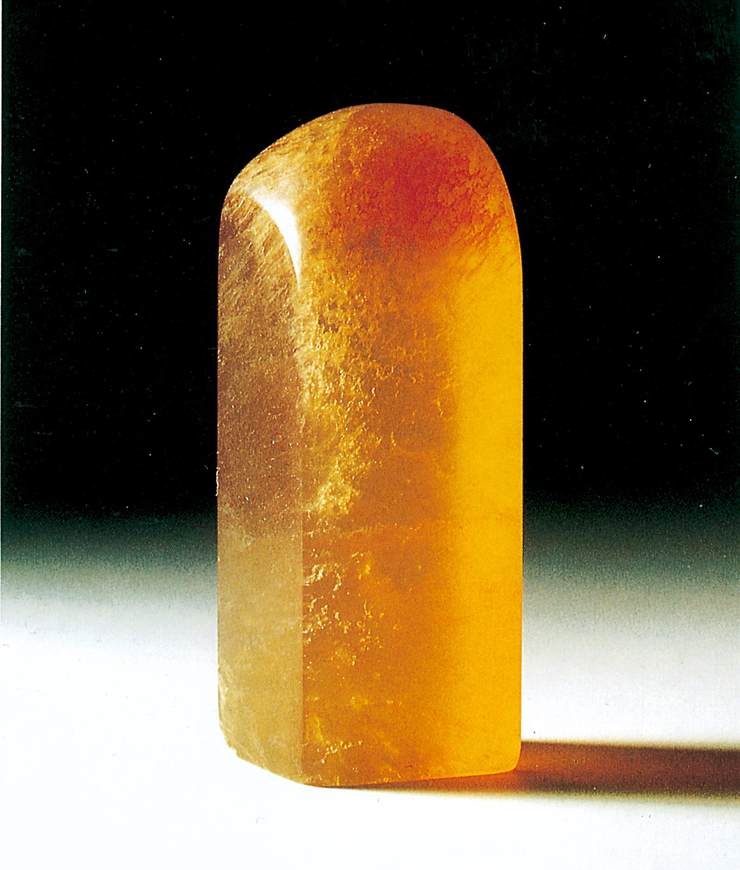

青田石

文章出自:中国国家地理 2004年第03期

国石桂冠花落谁家,尚难预料。漫漫6年国石评选,能否令人皆大欢喜,与中宝协最终的上报方案有关。是仅为一种还是一玉一石,或者多玉多石?答案将在3月初的又一次专家讨论会上出笼,然后交全国人大讨论批准。

考量一下中宝协评选国石的标准,核心内容是开发历史悠久,文化底蕴深厚,市场前景广阔,社会认知度高。有人说这叫历史与现实紧密结合。如果以这样的标准去衡量“四石两玉”,确实难以抉择。显而易见的是,开发历史悠久的必然资源面临枯竭,储量丰厚尚有美好的经济价值的,历史文化底蕴也难免稍逊风骚。在2000年第二次国石候选石评展上,当浙江青田石只排了个第七名时,青田的媒体说:如此靠后的位置令青田“石雕界群情激愤”。

青田石有理由不甘。众所周知,在中国印章史上,正是因为明朝两任两京国子监博士的文彭,首先发现并使用青田石刻印,才使藏在深山人未识的石头成为印材主角。而在此之前印材多为金、铜、玉、象牙等等材质。而硬度稍低的石头一旦可以治印,又使文人一改以往只能篆印不能刻印的传统,把文人印、艺术印从工匠印(雕铜琢玉)中分离了出来。这种以刀代笔,以石代纸的创意,开创了中国篆刻艺术之先河,并直接影响了中国印章史上的第二次高潮(第一次高潮是在以实用为主的汉代),即明代篆刻艺术时期的到来。

由于青田石松脆易刻,既能表现文字上的笔墨情趣,又可展示出刀法上特色,很受使用者的欢迎,大印刻家吴昌硕先生就善于用青田石治印,有评论界介绍说他是用纯锋重刀刻青田,形成了一代独特的印风。吴昌硕所开创的西泠印社也大多喜用青田石,在《西泠后四家印谱》中,“见印344方,青田石216方,占70%”。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。