发现原始封泥

文章出自:中国国家地理 2003年第03期 作者: 周晓陆 路东之

标签: 漯河市 农业地理 文化地理 遗址 历史地理 考古地理

以往所知的战国封泥与这次发现

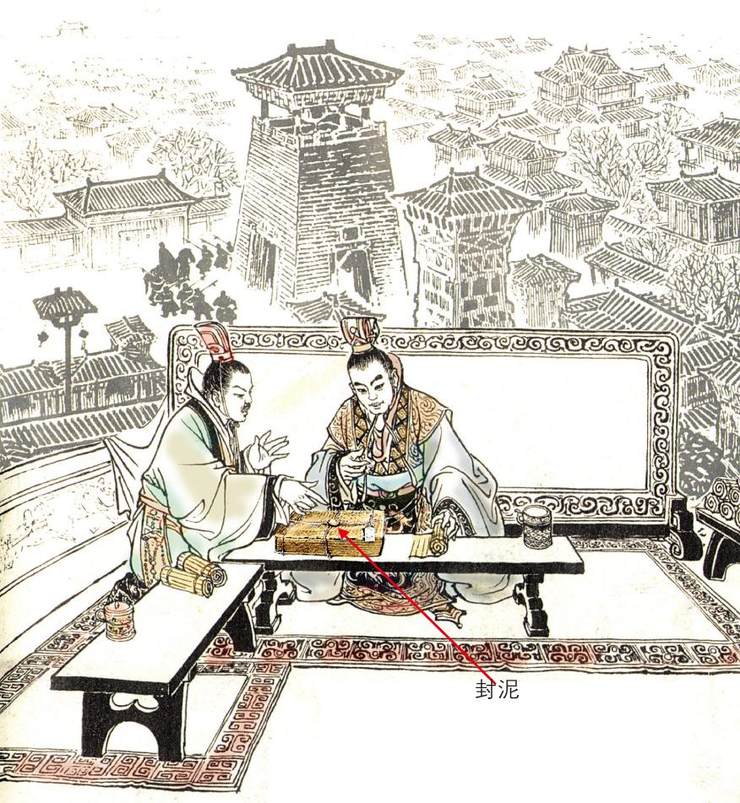

在纸张未出现之前,文书、信件一般都写在竹简上。为了防止简牍在传递过程中被人私启窃看,遂将竹简捆好后用泥封在结绳处,并在泥上加盖印章,借以起到“以检奸萌”的作用。这块打上印章的泥团,就是封泥,亦称“泥封”,被人形象地称为是“简牍之锁”。

古文献中记录封泥使用情况的不乏其例。《周礼·秋官·职金》载:“辨其物之美恶与其数量,![]() 而玺之。”即为在财货上压印封泥之制。《云楚睡虎地秦简》中也形象地叙述了印与封泥的关系。“封泥”一词最早见于《后汉书·百官志》守宫令本注:“主御纸笔墨,及尚书财用诸物及封泥。”但从文物发现的角度,封泥的发现并不太早,直到清晚期,金石学家才确认了曾被误作“印范”的文物为汉代封泥。与之相仿,人们对战国玺印的认识也比较迟。古玺印的收藏与研究虽不晚于宋代,但直到明朝,人们还不能确认其为战国遗物。至清代中晚期,金石学家们才明确地指出“古玺”是六国(战国)遗存。以罗福颐先生为代表的研究学者曾认为,现存古代玺印大多出自墓葬,是随葬品,因而和实用物有相当的差距。而封泥则是实用物的遗存,表现了一个时代实用玺印的制度和文字的真实情况。

而玺之。”即为在财货上压印封泥之制。《云楚睡虎地秦简》中也形象地叙述了印与封泥的关系。“封泥”一词最早见于《后汉书·百官志》守宫令本注:“主御纸笔墨,及尚书财用诸物及封泥。”但从文物发现的角度,封泥的发现并不太早,直到清晚期,金石学家才确认了曾被误作“印范”的文物为汉代封泥。与之相仿,人们对战国玺印的认识也比较迟。古玺印的收藏与研究虽不晚于宋代,但直到明朝,人们还不能确认其为战国遗物。至清代中晚期,金石学家们才明确地指出“古玺”是六国(战国)遗存。以罗福颐先生为代表的研究学者曾认为,现存古代玺印大多出自墓葬,是随葬品,因而和实用物有相当的差距。而封泥则是实用物的遗存,表现了一个时代实用玺印的制度和文字的真实情况。

经过一个多世纪的研究,古文字学家已能分辨出燕、三晋、齐、楚、秦、巴蜀等国玺印的具体特征。战国玺印虽为古史的重建作出了自己的贡献,但从清晚期吴式芬、陈介祺作《封泥考略》并辨识出3枚战国封泥,直到1994年孙慰祖《古封泥集成》(其间着录包括《封泥考略》中的3枚共21枚战国封泥)出版,人们所掌握的战国封泥,竟不超过30枚。

上个世纪末的一天下午,一个河南人跨进古陶文明博物馆,说有一些奇怪的封泥要给馆长看。30余方大大小小极不规则的杂色泥疙瘩使路东之大为惊异,确认是封泥没有问题,可上面印压了同一个似是而非的怪字,却是风格、版式各有不同。路东之买下这批封泥后了解到,这个不断出土战国封泥的地方是河南驻马店地区的新蔡。20世纪90年代,当地居民知道“鬼牌”(蚁鼻钱)能卖钱,于是在田间劳作、建设取土或雨后、农闲时,争相捡拾“鬼牌”。同时,他们也发现了一些像烧土块一样的东西上有字,渐渐有人收集,也渐渐有外乡商贩收购。这些封泥后来陆续集中在少数藏家手里,而那个“地方”还在不断有新出现的封泥流向市场。为了弄清这批封泥的身世并得到更多,路东之于2001年5月18日亲往新蔡,历尽艰辛“寻访战国封泥”。在前后一年多的时间里,古陶文明博物馆陆续获得近400品战国封泥。路东之找来共同研究封泥的周晓陆,周晓陆又将相关情况汇报给北师大历史系。于是,北师大历史系文博专业与古陶文明博物馆决定共同组织调查。我们遂于2002年11月3日同往黄淮平原新蔡故址。

责任编辑 / 李雪梅

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。