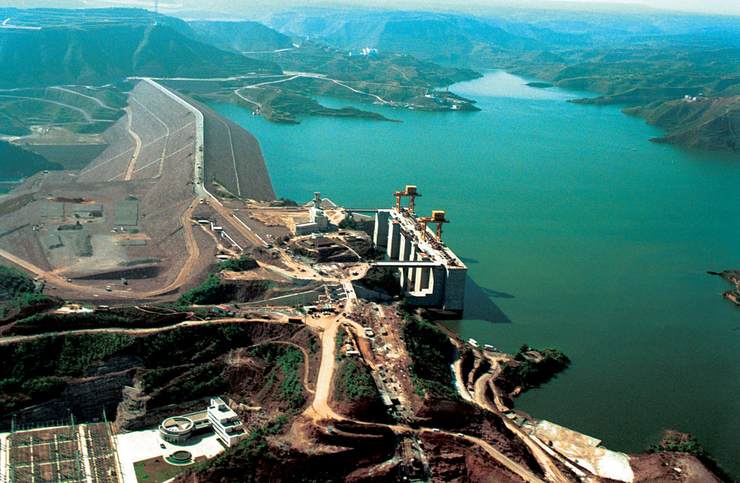

中国水坝

游走于期望与声讨之间

陪伴国人从远古到今天

国人筑坝,正史始于公元前453年的智伯渠。智伯渠比人类历史上第一个水坝——埃及的考赛施坝晚了2500年,然而之后数千年的中华农业文明,却将水坝演绎为极其重要和光彩的部分。公元前256年在四川岷江由李冰主持建造的飞沙堰,作为都江堰的组成部分,在低水时挡水,洪水时泻洪;公元前34年在河南泌阳河上耸立起高15米、长820米马仁陂大坝——这两座水坝,经历代维修,两千多年来一直荫庇着后世子孙。在传统观念中,修建水坝大举水利工程,不但是有功德的壮举,更是国家兴盛的标志。

西方文明横扫世界的几百年间,中国水坝早期的辉煌变得黯淡无光。到1949年,中国建成并能维持运行的大中型水库大坝只有23座,其中起防洪作用的只有松辽流域的二龙山、闹得海和丰满水坝。

20世纪50年代,水利作为“农业的命脉”得到国家大量投入,全国开始大规模江河治理和兴修水利的热潮。永定河上的官厅水坝,淮河流域的石漫滩、白沙等,安徽的梅山、佛子岭等,都是当时有名的防洪水坝。四川狮子滩、福建古田一级、江西上犹江和广东流溪河水坝,则是当时以发电为主的水坝。

50年代后期到70年代,水坝如同人们单一取向下膨胀的发展幻想,数量陡增。新安江、密云、三门峡、柘溪、新丰江、丹江口、刘家峡为当时所建。许多小水坝在“四不清”(水量、流域面积、库容、地质情况不知)和“三边”(边勘测、边设计、边施工)情况下修建。当年千万人苦累无惧挖方挑土的时候,不曾想到那段筑坝史为今日的中国留下两个第一——水坝数量和病险程度。今天国人需要不断拿出大笔钱,为四分之一的大中型水坝和五分之二的小型水坝除险加固。

责任编辑 / 吴敬

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。