“桑基鱼塘”

最常见的美景风光不再

冬季落日的余晖给杏坛乡逢简村披上了一层金红的外衣,也让村内纵横交错的水道泛着金光。时隐时现的叶叶小舟,还有那布满河畔的成片蕉林,以及通向乡间小道的青石板路,都让人有一种仿如置身世外桃源的感觉。呼吸着湿润而清新的空气,不禁感慨万千,这样的景象曾经遍布珠江三角洲,但是现在只能在不多的地方才能看到,比如顺德这个凤毛麟角般的农业生态村落逢简村。

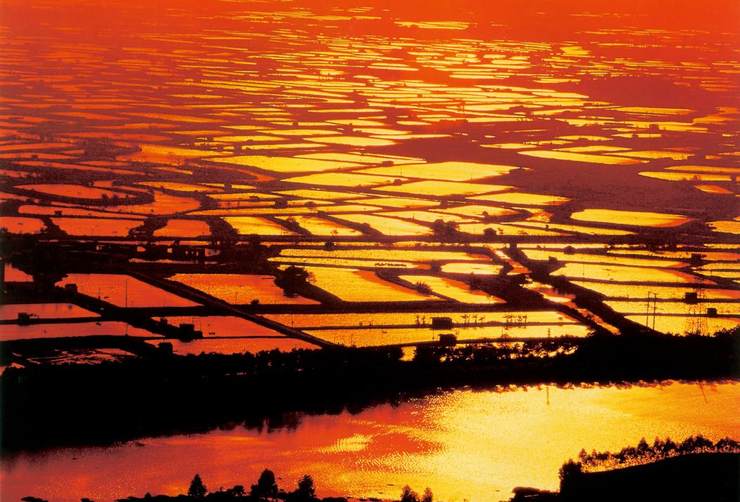

与上述田园风光一同逐渐消失的还有珠江三角洲传统的生产方式桑基鱼塘,即塘里养鱼,基上种桑。倒退20年,如果你来到美丽富饶的珠江三角洲,一望平野,处处是浓绿的蕉林蔗海和闪光的河堰鱼塘。我们单位在佛山市南海区的西樵山上,那时一天的工作结束后,我常常会登上蟠龙洞紫琼楼眺望,只见西樵山林木繁茂,景色清幽;山下又是另一个景象,远望水乡处处,河涌鱼塘交错其中,令人心旷神怡,陶醉其中。现在,放眼望去,只见周边工厂林立,一座座陶瓷厂的烟囱散发出灰黑的浓烟。

为了了解珠江三角洲桑基鱼塘的变迁史,我来到南海西樵简村,那也是一个有着悠久历史的古村落。一座座纵横排列、高大坚固的民居,街道成棋盘的“百豫坊”古建筑,还有那些美轮美奂的石雕、砖雕、金木雕,一百多年来仍保存完好。

简村是我国近代着名的华侨民族企业家陈启沅的故乡。在陈启沅纪念馆里还陈列着当年陈启沅设计的蒸汽缫丝机模型和缫丝小机模型,它们仿佛在向人们讲述着昨天的历史。蚕桑园里种满了粗壮茂盛的桑树,蚕房的蚕架上摆放着蚕窝,蚕簇上结着一个个蚕茧,还有桑刀、桑箩、蓑衣、锹等种桑养蚕工具,从中可以领略到珠江三角洲地区人民是如何种桑养蚕,发展农桑生产的。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。