我们的生命力:环扣地理

标签:

在激烈的市场竞争中,我们杂志走进了不惑之年。在1990年第一期上,一篇题为“今天与昨天的对话”的文章披露了许多我们亟待了解的秘密。这是一份纪念《地理知识》创刊40周年座谈会的纪要。参加会议的人几乎都是《地理知识》的老读者、作者和编者,更重要的是,其中不少人都是长期从事地理科学研究的专家。

在座谈会上,中科院地理所李宝田先生的一段话让人印象深刻:从《地理知识》的整个成长过程看,它基本上反映了每个时期地理学的最高水平。

为了证实这样的评价,我开始查证《地理知识》从上世纪60年代到80年代末这段渐渐被人淡忘的历程。

1981年夏编辑部的部分成员在承德合影。其中右二为高泳源主编,中间为张庆祥先生,左二为李志华老师,他们参与了《地理知识》的复刊工作。左一陈建绥、右一吴胜明为后来加盟者。

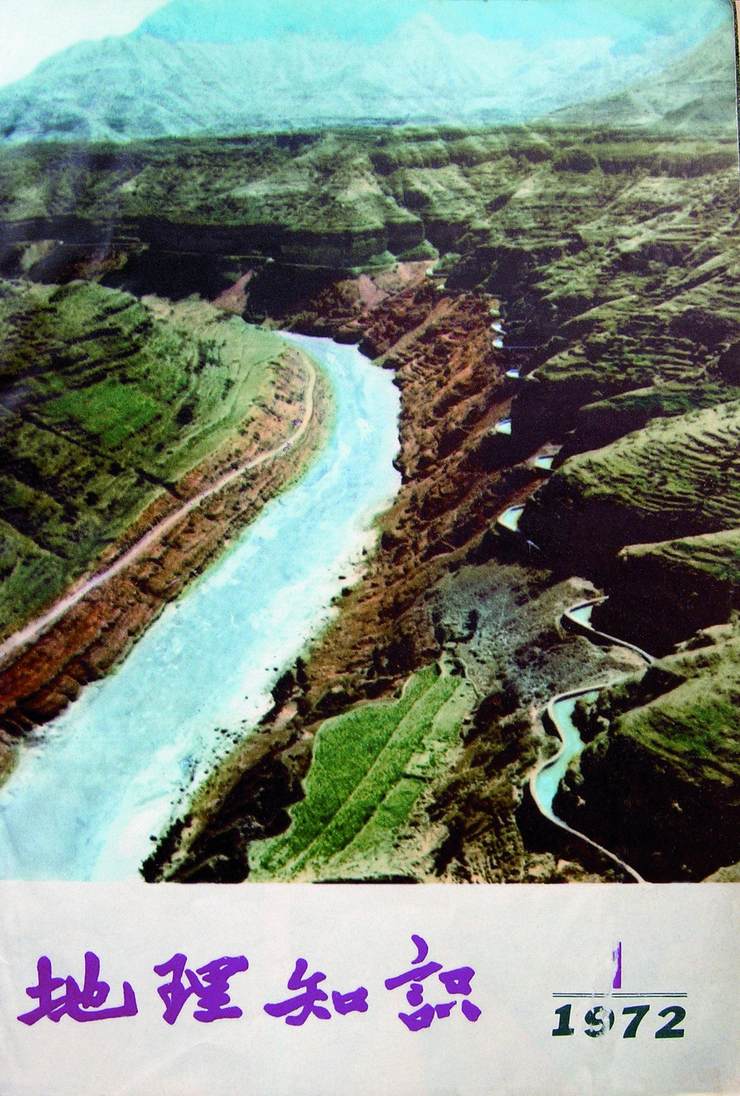

1972年《地理知识》复刊号

“不伦不类”的《地理》年代

《地理知识》在1960年的上半年还基本保持着50年代的风格,印数也一直稳定在三万出头。此时举国上下大办农业,《地理知识》以往的编辑方针多少显得有些“不合时宜”。1960年第七期,其印数突然下降了一万册,随后便是停刊整顿。在停歇了5期之后,1961年1月,整顿后的《地理知识》以《地理》的刊名重新亮相。在这一期的版权页上写着:“地理学要为农业服务已成为地理学研究的主要方向。”但这一期的印数却很可怜,只有8000册,而且改为双月刊,逢单月出版,定价由以往的0.25元提高到0.34元。

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。