三个少数民族的“失重”岁月

标签: 汤原县 鄂温克族自治旗 鄂伦春自治旗 文化地理 民俗村

鄂温克

定居和山林间的“钟摆”

这是一个不断迁移的民族。根据历史学家乌云达赉的研究,历代鄂温克人一共进行了7次迁徙。他们有的学会了放牧和农耕,而其中保持了驯鹿文化传统的一支,几百年前赶着自己的驯鹿群渡过额尔古纳河,在大兴安岭北端的密林里搭起了“撮罗子”。他们就是今天使鹿鄂温克的先辈。

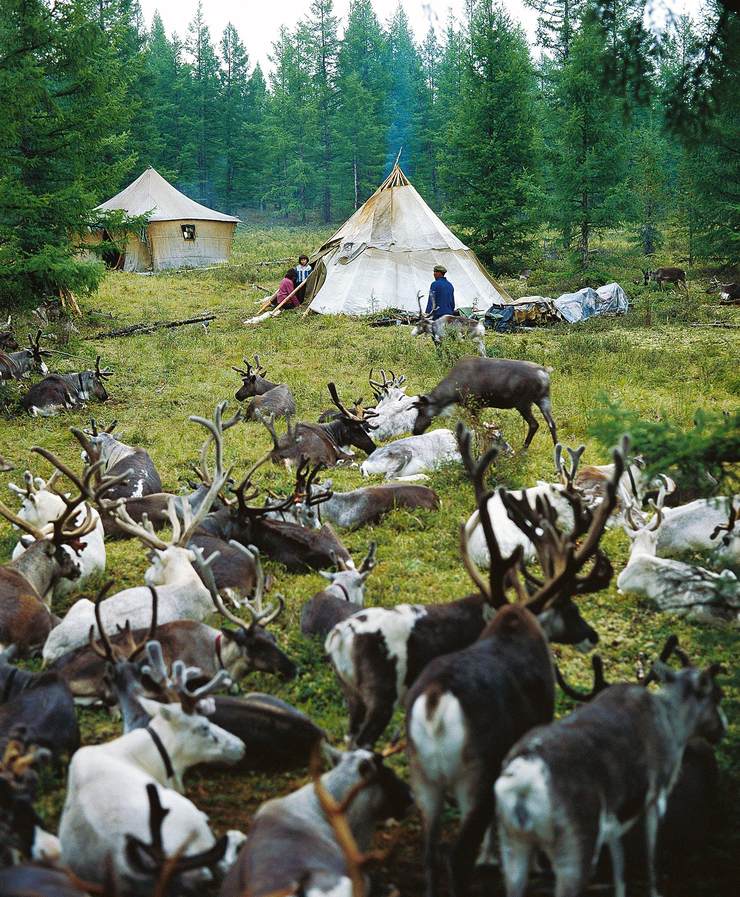

鄂温克人饲养驯鹿历史悠久,《梁书》记载“养鹿如养牛”。驯鹿对食物的要求很高,以森林中生长非常缓慢的苔藓为主。为了能让驯鹿吃饱,必须靠频繁地迁徙。因此,迁徙是鄂温克猎民游牧生活中的一件大事,也是大兴安岭中一幕热闹的演出。迁徙前猎民们先将散养的驯鹿找回来,将能够乘骑和驮物的驯鹿系上笼头,年轻女人牵着驮物驯鹿走在前面,一户接一户,后面是骑在驯鹿上的老幼,队伍两侧是负责驱赶驯鹿的大人和孩子,猎狗也忙个不歇。人的吆喝声、狗的吠叫声、驯鹿的喘息声响成一片,吵醒了整个山林。

解放后,虽然也曾两次定居,但他们狩猎和放养驯鹿的生产方式并未改变。而2003年的这次生态移民,是从敖鲁古雅整体搬迁至根河市郊区三车间。一位当时深入采访过的记者说,大迁移前,猎民们曾充满了矛盾。虽然面对崭新的村庄,他们也觉得“比山上好太多了”,然而这也意味着他们可能要离开世代相传的生活方式,他们更担心驯鹿能否适应圈养生活。

这次搬迁吸引了众多眼球,2003年8月,诸如《最后一个狩猎部落鄂温克族猎民走出大山》为题的新闻报道,在报纸和网络上频频亮相。人们看到的是这样的报道:“一排排布局整齐的房子,是住房、学校、医院、养老院、博物馆、驯鹿茸加工厂”,特别是“48座宽敞漂亮的驯鹿棚圈”。这次定居最响亮的一个口号就是“要实现猎民生活城镇化和驯鹿的圈养化”。

责任编辑 / 陈惊鸿

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。