佤族魔巴:引导人与神灵进行对话的祭师

每年中国沧源佤族“司岗里”狂欢节期间,距离沧源佤族自治县20公里的沧源崖画一号点前,盛大的祭拜千年崖画活动都会如期举行。通往沧源崖画一号点的那条小路上,总是挤满了前来祭拜的人群。当红公鸡的血滴落在古老的岩厦前,佤族祭师魔巴诵经的声音就会响起。除了当地的佤族群众,大多数前来参与祭拜的人都无法听懂魔巴经文的内容,相当一部分人甚至无缘一睹魔巴的风采。但佤族祭师魔巴的吟唱仍然穿越了喧闹,以其特有的神奇力量让躁动的山谷安静下来。佤族汉子一条条光滑黑亮的脊背把人们的目光从山脚一直引领到神奇的崖画前,让人们从他们背上粘有羽毛的弓箭上、从他们匍匐的姿势上,去体会他们祭拜的虔诚,去感受沧源崖画穿越时空的力量。

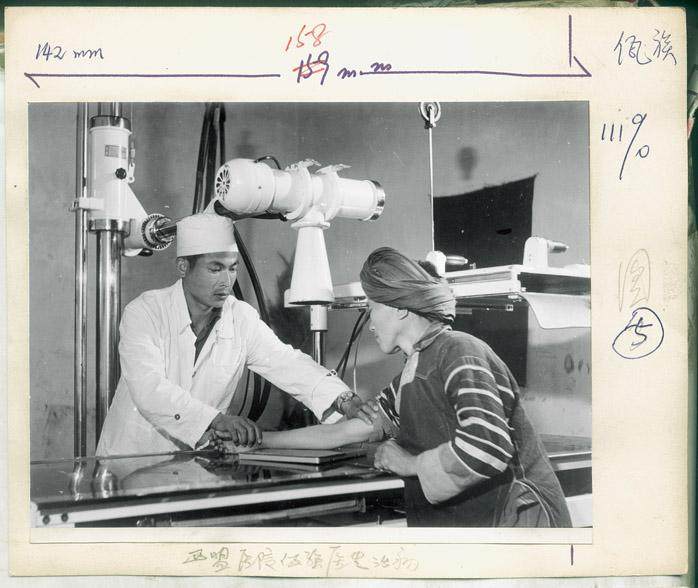

这是上世纪六七十年代佤族百姓就医的情形,如今少数民族居住地区的医疗条件已得到更大改善。

千百年来,在佤族社会中,祭师魔巴做的就是引导人的灵魂与神灵进行对话的工作。当牺牲鲜红的血带着其神秘特性为族人豁然打开一条通向神界的通道时,魔巴的吟唱便会在胸腔挤压的窒息中开始,神性的光芒便会照耀和温暖每个部族人,沉睡于族人记忆深处的千年迁徙史,便会在魔巴富有磁性的嗓音牵引下得以再现:洪水吞噬着大地,毁坏着人类的家园,人类的火种就要熄灭。是亲亲的姆依吉神啊,赐给了人类一只木槽,让我们的始祖与黑母牛交配。母牛产下了一颗美丽的葫芦籽,葫芦籽长成了一个美丽的葫芦。它就是传说中的“司岗”,就是人类最早的家。佤族是部族成员中的老大,他们曾经建造过一座座的城池,创造过辉煌的文明。但美丽的家园就像美味的食物必然引起纷争,在异族的追击下,佤族失落了自己的家园、丢失了自己的文明,来到了今天的阿佤山区地带……

魔巴所说的阿佤山地带,便是地理中所指的澜沧江以西和怒江以东的怒山山脉南段的崇山峻岭,全国两个佤族自治县—沧源佤族自治县和西盟佤族自治县,以及有佤族分布的县便身居其间。千百年的大山阻隔和频繁的部族械斗,阻塞了部落族人与其他部落族人之间以及外面世界的心灵通道,让他们在这种自闭中将自己的精神世界拱手交给了神灵。在佤族人的世界里,所有有形和无形的东西都有自己的灵魂,每一个地方都是神灵的居住地,每种灾难和病痛都与人类的行为和神灵世界的鬼神有着直接或间接的关系。在这种人神共存的复杂关系中,祭师魔巴的地位显得神圣而庄严,佤族人贫困的世俗生活也因为这种神性力量的注入而变得丰富并充满着力量。

佤族社会的传统教育,通常是以家庭教育为基础的社会生产生活教育,也就是在共同劳动生产与生活中,由长辈进行口头教育和行动教育,后来佤族群众聚集地办起了学校,方便了佤族孩子入学。

但并不是每个人都具有当魔巴的资格,作为佤族这样一个在迁徙中将本民族写在牛皮上的文字吃进肚里的民族,魔巴神授的天赋显得格外重要:每年春种谷魂落地的时节,旱谷地里谷子抽穗扬花的季节,寨里一年或几年一度的拉木鼓祭祀活动,魔巴必须以神赋予的天才记忆,将阿佤先祖从葫芦诞生以来数千年颠沛流离的迁徙发展史复原出来,并能够从这些神授的传说和先祖留下的故事中,读懂神灵的暗示,以此来把握整个部落的兴衰。用佤族老人的话说就是,没有魔巴的引领,人界便无法实现与神界的沟通,人神关系和谐的丧失,便会导致各种灾难的降临。这样的理念在每个部族成员中可谓是根深蒂固,以至于像我这样出生于60年代末、沐浴于现代文明的佤族后裔,浅意识里仍保留着这种人神共存的观念,并对魔巴产生一种难以言说的信赖和敬仰。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。