德昂族:“居住在岩洞而有道德的人”

文章出自:中国国家地理 2011年第09期

标签: 德宏傣族景颇族自治州 文化地理

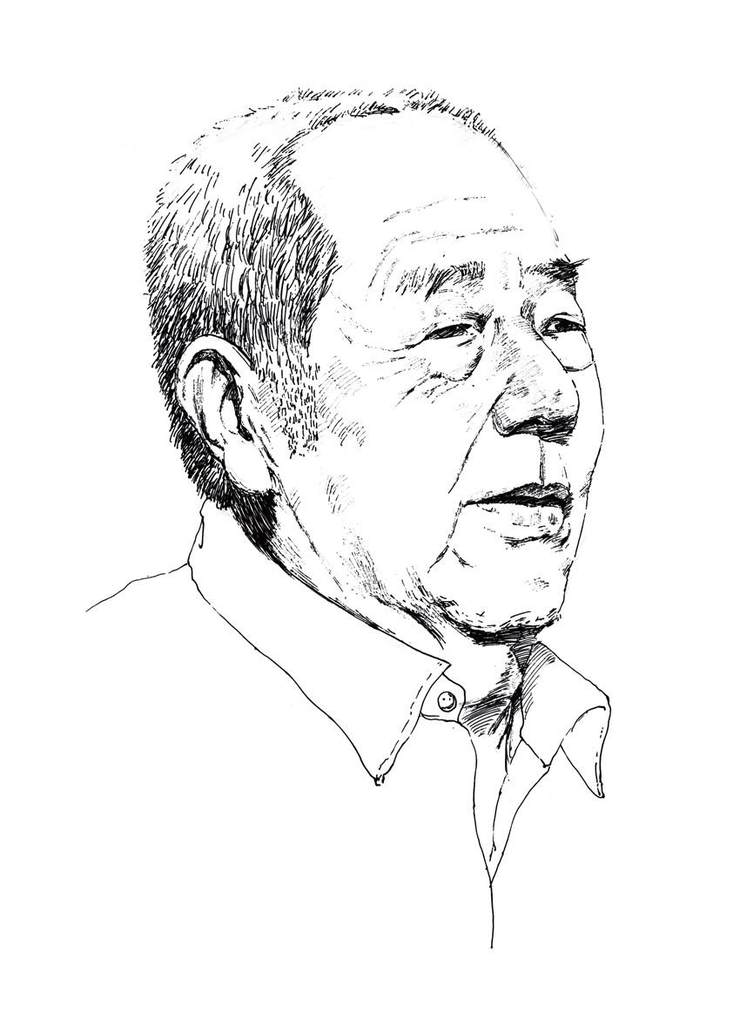

杨毓襄

1926年出生于云南施甸。1944年参加中国驻印远征军,1946年进入云南大学文史系学习。1956年参加了越南民族调查组,开始接触民族调查。1956年8月,进入云南民族研究所,对滇藏高原20多个民族进行调查识别,此外还参加了民族纪录影片的拍摄。1961年进入中央民族学院研究生班进修,1964年回到云南,曾任云南民族调查组组长。

1926年出生于云南施甸。1944年参加中国驻印远征军,1946年进入云南大学文史系学习。1956年参加了越南民族调查组,开始接触民族调查。1956年8月,进入云南民族研究所,对滇藏高原20多个民族进行调查识别,此外还参加了民族纪录影片的拍摄。1961年进入中央民族学院研究生班进修,1964年回到云南,曾任云南民族调查组组长。

地点/云南省德宏傣族景颇族自治州芒市市三台山德昂族乡出冬瓜自然村

德昂族的婚礼充满情趣

德昂族女人的婚姻都是在夜色里定下来的。德昂人求亲是不过七的,七次之后女方若还不接受求婚,多好的姻缘线也就断了。当双方正式确定定亲之后,就由寨子里负责祭祀、诵经、联络的德高望重的长者出面占卜。占卜的方法是,用篾盘盛着煮好的公鸡,送给长者看鸡头卦。看卦的人会剥开鸡头取出肉片叶子放入一碗清水中,用筷子顺时针搅动水,然后停下筷子观看肉片叶子流动的方向,随后面目凝重地沉思、掐指、喃喃自语。等这些程序进行完,就会确定哪天备礼、哪天过亲、哪天出嫁。接着寨子里管事的人,就会给那些早已在楼下等候的年轻人,安排清理公房、打扫院落以及砍竹子搭寨门的事务了。村里巧手的媳妇也会被要嫁女儿的人家请来做嫁衣,用的是彩色毛线和黑色的手织布。我曾在南桑寨子遇到过专门帮人缝制嫁衣的艾柳姐,南桑德昂族姑娘的嫁衣都是她一针一线手工缝制出来的。居住在南桑的德昂人属汝买(黑德昂)支系,德昂族是个把传说穿在身上的民族。裙间的三条红、绿、白波纹细线条是水波的意思,裙侧一条暗红花带是龙骨,短襟上衣衣背和袖口上的一排彩色绒线球是龙须,衣前襟两条红直条布与黑色衣身成鲜明对比,而衣裙上那些闪亮的小缀片是龙鳞。帽沿后披着长长的多色流苏是天上的彩虹,藤篾条和银圈串成的腰箍是青龙身上的纹印。传说太阳是德昂人的父亲,龙女是德昂人的母亲,古老的传说早已融进德昂人的血脉,所以我们把这些传说穿在身上。

做嫁衣的并不是一个人,一个人负责缝针,其他人负责剪小线球,缝帽子,绣裙子上的线条,缀亮片,这些细小又必须精致的手工活很费时间。等到这一切都做好,待嫁的新娘子会在天黑以后独自悄悄回来,因为腰箍和筒帕是需要她们自己亲手做的。等到天色黑尽时,待嫁的姑娘会取下她走时挂在门楣上的芭蕉串,告诉大家她回来了。青年头就带着年轻小伙和姑娘们上楼,去姑娘的房间里陪伴即将告别少女时代的姑娘。

第二天是媒人到待嫁的姑娘家送彩礼的日子,嫁女儿的人家会早早地备好米、酒、水果、万年青、鲜花、幡旗等物,用篾供盘盛放好,然后带领全家祭拜寨门、寨桩,再回到奘房诵经一天。晚上,媒人会带着聘礼前来。德昂人家的聘礼不重,50斤酒,100斤米,100斤肉,茶叶4包,盐巴4包,奶水钱1000元,表亲礼100元,越姐嫁礼100元。

第三天就是迎亲的日子,迎亲队一早就会到来,但是在门口会被负责拦亲的队伍拦住,拦亲的队伍是由几个唱歌能手组成的,他们在大门口与迎亲队对歌,对歌胜利方可进门。吃过午饭,迎亲队准备接走新娘子,歌手们会唱起哀婉动人的告别调。此时要给两个新人举行滴水仪式。新人分别坐在火塘前,中间摆着一张竹篾编制的小供桌,桌上放着一盘糯米饭,由男方家一位来接亲的年长妇女将一个盛满清水的竹筒递给新娘子,新娘子再把竹筒里的清水淋到新郎的脖子上,表示吉祥。滴水完毕,新娘子就可以出门了。到了婆婆家,婆婆会从女媒人手上接过新媳妇,让新媳妇跪拜早已等候在楼上的亲戚。然后迎亲的和送亲的相互对歌,欢闹至深夜才结束。撰文/艾傈木诺 (德昂族)

极速体育网址_jrs信号直播_jrs信号直播/王耀知

德昂族女人的婚姻都是在夜色里定下来的。德昂人求亲是不过七的,七次之后女方若还不接受求婚,多好的姻缘线也就断了。当双方正式确定定亲之后,就由寨子里负责祭祀、诵经、联络的德高望重的长者出面占卜。占卜的方法是,用篾盘盛着煮好的公鸡,送给长者看鸡头卦。看卦的人会剥开鸡头取出肉片叶子放入一碗清水中,用筷子顺时针搅动水,然后停下筷子观看肉片叶子流动的方向,随后面目凝重地沉思、掐指、喃喃自语。等这些程序进行完,就会确定哪天备礼、哪天过亲、哪天出嫁。接着寨子里管事的人,就会给那些早已在楼下等候的年轻人,安排清理公房、打扫院落以及砍竹子搭寨门的事务了。村里巧手的媳妇也会被要嫁女儿的人家请来做嫁衣,用的是彩色毛线和黑色的手织布。我曾在南桑寨子遇到过专门帮人缝制嫁衣的艾柳姐,南桑德昂族姑娘的嫁衣都是她一针一线手工缝制出来的。居住在南桑的德昂人属汝买(黑德昂)支系,德昂族是个把传说穿在身上的民族。裙间的三条红、绿、白波纹细线条是水波的意思,裙侧一条暗红花带是龙骨,短襟上衣衣背和袖口上的一排彩色绒线球是龙须,衣前襟两条红直条布与黑色衣身成鲜明对比,而衣裙上那些闪亮的小缀片是龙鳞。帽沿后披着长长的多色流苏是天上的彩虹,藤篾条和银圈串成的腰箍是青龙身上的纹印。传说太阳是德昂人的父亲,龙女是德昂人的母亲,古老的传说早已融进德昂人的血脉,所以我们把这些传说穿在身上。

做嫁衣的并不是一个人,一个人负责缝针,其他人负责剪小线球,缝帽子,绣裙子上的线条,缀亮片,这些细小又必须精致的手工活很费时间。等到这一切都做好,待嫁的新娘子会在天黑以后独自悄悄回来,因为腰箍和筒帕是需要她们自己亲手做的。等到天色黑尽时,待嫁的姑娘会取下她走时挂在门楣上的芭蕉串,告诉大家她回来了。青年头就带着年轻小伙和姑娘们上楼,去姑娘的房间里陪伴即将告别少女时代的姑娘。

第二天是媒人到待嫁的姑娘家送彩礼的日子,嫁女儿的人家会早早地备好米、酒、水果、万年青、鲜花、幡旗等物,用篾供盘盛放好,然后带领全家祭拜寨门、寨桩,再回到奘房诵经一天。晚上,媒人会带着聘礼前来。德昂人家的聘礼不重,50斤酒,100斤米,100斤肉,茶叶4包,盐巴4包,奶水钱1000元,表亲礼100元,越姐嫁礼100元。

第三天就是迎亲的日子,迎亲队一早就会到来,但是在门口会被负责拦亲的队伍拦住,拦亲的队伍是由几个唱歌能手组成的,他们在大门口与迎亲队对歌,对歌胜利方可进门。吃过午饭,迎亲队准备接走新娘子,歌手们会唱起哀婉动人的告别调。此时要给两个新人举行滴水仪式。新人分别坐在火塘前,中间摆着一张竹篾编制的小供桌,桌上放着一盘糯米饭,由男方家一位来接亲的年长妇女将一个盛满清水的竹筒递给新娘子,新娘子再把竹筒里的清水淋到新郎的脖子上,表示吉祥。滴水完毕,新娘子就可以出门了。到了婆婆家,婆婆会从女媒人手上接过新媳妇,让新媳妇跪拜早已等候在楼上的亲戚。然后迎亲的和送亲的相互对歌,欢闹至深夜才结束。撰文/艾傈木诺 (德昂族)

极速体育网址_jrs信号直播_jrs信号直播/王耀知

极速体育网址_jrs信号直播_jrs信号直播/王传国

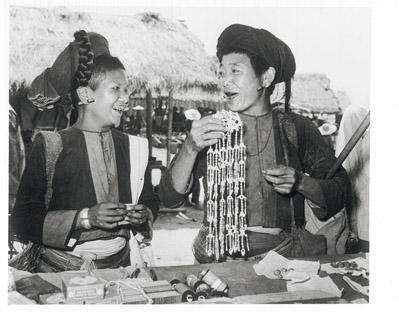

腰箍是德昂族青年男女爱情的信物

德昂族是云南德宏最古老的世居民族之一,古称“崩龙”,1985年9月正式更名为“德昂族”。德昂族是中缅边境跨境民族,分布于德宏、保山、普洱、临沧4州市11个县镇。其中芒市三台山和镇康军弄两地是德昂族聚居乡。

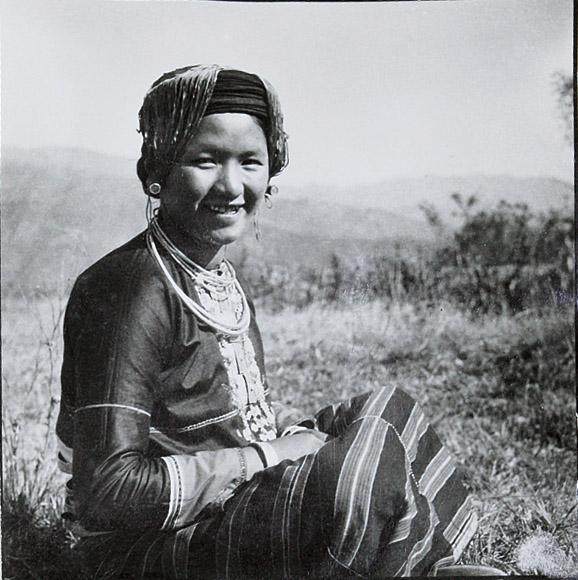

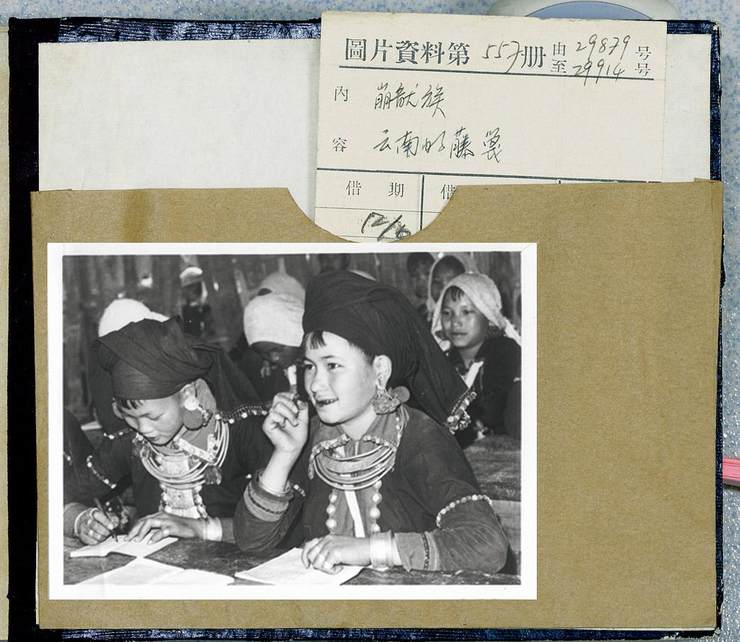

德昂族实行父系大家庭,特点是同一祖先后代若干个体小家庭,共居一幢长竹楼。每个村寨选有自己的头人,称达干。德昂族信仰小乘佛教,并有别列、梁、左底、多列4个教派,宗教节日有龙阳节、关门节、开门节、泼水节、烧白柴、赶摆等。在祭祀和节日时男女着盛装,载歌载舞,使用乐器是象脚鼓、水鼓、铓、钹、葫芦笙、小三弦等,舞蹈有水鼓舞。德昂族青年女性的上身服饰一般为对襟、紧袖,衣摆齐腰,以藏青色、黑色居多,衣领反披,肩边缀有各色小绒球,下摆部位有花边或刺绣,衣襟有两排压花银片和银泡,从肩部一直装饰到衣服下摆。下身服饰为筒裙,裙子较长,上裹胸部,下遮踝骨,颜色多为红黑两色,横条相陈。

德昂族通过服饰颜色和条纹的不同区别出红德昂、黑德昂、花德昂、白德昂4个支系。男子多文身,头裹黑、白布包头,左耳戴耳坠,颈戴银向圈,穿蓝、黑对襟上衣,裤脚肥大,扎有裹腿。

此外,在德昂族的饰品中,五彩斑斓的绒球也颇具特点。德昂族的妇女在缝制新衣的时候,要在下半部用红、黄、绿等色的小绒球镶上一周长方形的空格,中间再绣上些花。不论是妇女或男子的包头,两端也都钉上一些绒球,青年男女的耳坠上也饰以绒球,挂包的四周用小绒球装饰。德昂族青年女性还在腰间佩戴用藤、竹篾或草编织的腰箍。据说这一习俗已经延续千年,唐代史书记载,德昂族的先民曾以“藤篾腰箍”为饰。而其来历,则与男人用藤篾套住女人的传说有关,不过发展到今天,腰箍已经变成了一种装饰品,德昂族的姑娘成年后,会在裙子的腰部佩戴上五六圈或十余圈,甚至二三十圈藤篾腰箍。这些“腰箍”宽窄粗细不一,被漆成红、黑、黄、绿多种颜色,有的上面还刻着各种花纹图案。德昂族认为,姑娘身上佩戴的“腰箍”越多,做得越精致,说明她越聪明能干、心灵手巧。腰箍也是德昂族青年男女爱情的信物,小伙子为了获得姑娘的芳心,往往费尽心思制作出有动植物图案和花纹的精致腰箍送给心仪的姑娘,姑娘佩戴的腰箍越多,越能说明喜爱她的人越多。撰文/杨毓襄

极速体育网址_jrs信号直播_jrs信号直播/朱子湖

德昂族是云南德宏最古老的世居民族之一,古称“崩龙”,1985年9月正式更名为“德昂族”。德昂族是中缅边境跨境民族,分布于德宏、保山、普洱、临沧4州市11个县镇。其中芒市三台山和镇康军弄两地是德昂族聚居乡。

德昂族实行父系大家庭,特点是同一祖先后代若干个体小家庭,共居一幢长竹楼。每个村寨选有自己的头人,称达干。德昂族信仰小乘佛教,并有别列、梁、左底、多列4个教派,宗教节日有龙阳节、关门节、开门节、泼水节、烧白柴、赶摆等。在祭祀和节日时男女着盛装,载歌载舞,使用乐器是象脚鼓、水鼓、铓、钹、葫芦笙、小三弦等,舞蹈有水鼓舞。德昂族青年女性的上身服饰一般为对襟、紧袖,衣摆齐腰,以藏青色、黑色居多,衣领反披,肩边缀有各色小绒球,下摆部位有花边或刺绣,衣襟有两排压花银片和银泡,从肩部一直装饰到衣服下摆。下身服饰为筒裙,裙子较长,上裹胸部,下遮踝骨,颜色多为红黑两色,横条相陈。

德昂族通过服饰颜色和条纹的不同区别出红德昂、黑德昂、花德昂、白德昂4个支系。男子多文身,头裹黑、白布包头,左耳戴耳坠,颈戴银向圈,穿蓝、黑对襟上衣,裤脚肥大,扎有裹腿。

此外,在德昂族的饰品中,五彩斑斓的绒球也颇具特点。德昂族的妇女在缝制新衣的时候,要在下半部用红、黄、绿等色的小绒球镶上一周长方形的空格,中间再绣上些花。不论是妇女或男子的包头,两端也都钉上一些绒球,青年男女的耳坠上也饰以绒球,挂包的四周用小绒球装饰。德昂族青年女性还在腰间佩戴用藤、竹篾或草编织的腰箍。据说这一习俗已经延续千年,唐代史书记载,德昂族的先民曾以“藤篾腰箍”为饰。而其来历,则与男人用藤篾套住女人的传说有关,不过发展到今天,腰箍已经变成了一种装饰品,德昂族的姑娘成年后,会在裙子的腰部佩戴上五六圈或十余圈,甚至二三十圈藤篾腰箍。这些“腰箍”宽窄粗细不一,被漆成红、黑、黄、绿多种颜色,有的上面还刻着各种花纹图案。德昂族认为,姑娘身上佩戴的“腰箍”越多,做得越精致,说明她越聪明能干、心灵手巧。腰箍也是德昂族青年男女爱情的信物,小伙子为了获得姑娘的芳心,往往费尽心思制作出有动植物图案和花纹的精致腰箍送给心仪的姑娘,姑娘佩戴的腰箍越多,越能说明喜爱她的人越多。撰文/杨毓襄

极速体育网址_jrs信号直播_jrs信号直播/朱子湖

德昂族的祭祀活动是为祈福纳祥

德昂族信仰小乘佛教,自称“上座部”,属佛教南传派系,德昂族人民的一生与佛教有密切的关系,小孩出生取名后,要请佛爷登记在卡片上,遇上生病需请佛爷重新取名。平时,人们生了病,要向佛爷祈求,请佛爷念经。当佛爷的人,因掌握一些知识,被认为是受过戒的佛门弟子,是有教养、有学识的人,在群众中有威望,社会地位高,节日念经,受信徒顶礼膜拜。男孩到10岁左右,父母便把他送进佛寺当预备和尚,让他熟悉寺里的戒律和仪礼,他们在佛爷(和尚)率领下,每天向偶像膜拜,给他们传授教规戒律和学习佛经等。小和尚大多经过几年学习后即还俗,仅有少数能晋升为佛爷,长期为僧。德昂族除了信奉小乘佛教外,还崇拜自然,相信鬼神并举行各种宗教祭祀活动。祭司都是当过和尚还俗的人,他们有占卜、择吉日、诵经的本领,因此在一些宗教节日或群众家举行祭祀时,都由他们出面组织和念经。

其宗教祭祀节日有:做大供。这是德昂族最为隆重的宗教祭祀,“做大供”的目的是祈求一个村寨或一个地区的居民平安,避免灾祸及驱除邪恶。举行这项祭祀耗费较大,多为数年举行一次,祭祀的日期一般选在农历的二、三月份这段农闲时间。节日气氛浓厚,十分热闹。对于来客,主办村社要热情接待,提供吃住等。做大供期间,佛爷举行宗教仪式,宣讲四十多卷经书,佛爷讲经时,虔诚的老年信徒都要去听。

祭寨神。寨神一般是村寨中间或附近的一棵大树,在每年春节祭祀这一天,全村男女老少停止生产,不出远门,祭祀时,各户将准备祭献用的糯米饼摆到神树前,由村寨长老祈祷,然后各户家长将上年的旧矛取出换上新的,顺神树干周围立起,并用绳捆住,防止倒掉,这是团结一致、保护寨神、保卫村寨不受侵犯的象征。在祭祀过程中,青年们敲锣,击象脚鼓,使祭祀增添欢乐的气氛。

祭龙王。目的是祈求龙王保佑,不发生天旱,保证风调雨顺,有水吃。一般在农历三月份,由佛爷择日举行。祭时,全村老少前往清水池边,佛爷点燃香烛,边念经边把一张画有龙的纸漂放在水面,群众随之叩拜。然后杀猪杀鸡祭祀,大家在一起饮酒。

祭谷娘。大米是德昂人的主要食物,因此他们对如何得到充足的稻谷是十分关心的,但由于粮食生产受自然条件的影响较大,基本上是靠天吃饭,风调雨顺就增产,遇灾害就歉收。因为人力难以与天时抗衡,所以德昂族人民把获得丰盛稻谷的愿望寄托在一个女性保护神谷娘身上,德昂族人祭祀谷娘就是认为她能主宰谷物丰收,表达了他们对粮食生产的重视。

撰文/杨毓襄 极速体育网址_jrs信号直播_jrs信号直播/徐晋燕

德昂族信仰小乘佛教,自称“上座部”,属佛教南传派系,德昂族人民的一生与佛教有密切的关系,小孩出生取名后,要请佛爷登记在卡片上,遇上生病需请佛爷重新取名。平时,人们生了病,要向佛爷祈求,请佛爷念经。当佛爷的人,因掌握一些知识,被认为是受过戒的佛门弟子,是有教养、有学识的人,在群众中有威望,社会地位高,节日念经,受信徒顶礼膜拜。男孩到10岁左右,父母便把他送进佛寺当预备和尚,让他熟悉寺里的戒律和仪礼,他们在佛爷(和尚)率领下,每天向偶像膜拜,给他们传授教规戒律和学习佛经等。小和尚大多经过几年学习后即还俗,仅有少数能晋升为佛爷,长期为僧。德昂族除了信奉小乘佛教外,还崇拜自然,相信鬼神并举行各种宗教祭祀活动。祭司都是当过和尚还俗的人,他们有占卜、择吉日、诵经的本领,因此在一些宗教节日或群众家举行祭祀时,都由他们出面组织和念经。

其宗教祭祀节日有:做大供。这是德昂族最为隆重的宗教祭祀,“做大供”的目的是祈求一个村寨或一个地区的居民平安,避免灾祸及驱除邪恶。举行这项祭祀耗费较大,多为数年举行一次,祭祀的日期一般选在农历的二、三月份这段农闲时间。节日气氛浓厚,十分热闹。对于来客,主办村社要热情接待,提供吃住等。做大供期间,佛爷举行宗教仪式,宣讲四十多卷经书,佛爷讲经时,虔诚的老年信徒都要去听。

祭寨神。寨神一般是村寨中间或附近的一棵大树,在每年春节祭祀这一天,全村男女老少停止生产,不出远门,祭祀时,各户将准备祭献用的糯米饼摆到神树前,由村寨长老祈祷,然后各户家长将上年的旧矛取出换上新的,顺神树干周围立起,并用绳捆住,防止倒掉,这是团结一致、保护寨神、保卫村寨不受侵犯的象征。在祭祀过程中,青年们敲锣,击象脚鼓,使祭祀增添欢乐的气氛。

祭龙王。目的是祈求龙王保佑,不发生天旱,保证风调雨顺,有水吃。一般在农历三月份,由佛爷择日举行。祭时,全村老少前往清水池边,佛爷点燃香烛,边念经边把一张画有龙的纸漂放在水面,群众随之叩拜。然后杀猪杀鸡祭祀,大家在一起饮酒。

祭谷娘。大米是德昂人的主要食物,因此他们对如何得到充足的稻谷是十分关心的,但由于粮食生产受自然条件的影响较大,基本上是靠天吃饭,风调雨顺就增产,遇灾害就歉收。因为人力难以与天时抗衡,所以德昂族人民把获得丰盛稻谷的愿望寄托在一个女性保护神谷娘身上,德昂族人祭祀谷娘就是认为她能主宰谷物丰收,表达了他们对粮食生产的重视。

撰文/杨毓襄 极速体育网址_jrs信号直播_jrs信号直播/徐晋燕

德昂族的舞蹈也以鼓为主

象鼓舞、水鼓舞、佛鼓舞都是德昂族的主要舞蹈。其中以象鼓舞流传得最为广泛。象鼓舞通常有一定的步法,先是由敲着鼓、打着铓和钹的男子带头在前面走,然后男女老少跟在后面,边走边舞。舞蹈的时候,手臂绕着圈子划动,动感十足。在跳象鼓舞的时候,男女要分成两个圈子,男子在外边,女子组成内圈。

水鼓舞算是德昂族独有的一种舞蹈,据说早在500多年前,傣族和德昂族民间就流传这种大鼓了。明代李思聪《百夷传》记载:“其乡间饮宴,则击大鼓,吹芦笙,舞(盾)牌为乐。”

水鼓的外形跟水缸相似,用的材料是当地的梧桐树或者是芒果树的树干,从中间掏成两个相通的鼓腔,然后两端蒙上牛皮,鼓的形状是一头大一头小。鼓大概一米多长,小的可以用绳子挂在脖子上,鼓手把水鼓抱在胸前,一端用手掌拍,一端用木锤敲击,双手相互配合,节奏感十分强。

据说在有些地区这种水鼓平时是要泡在水里的,每次使用的时候在从水中捞起,鼓里面的水通过鼓身中间预留的小圆孔流出。而有些地区是置放在佛寺内的,使用前同样要用水湿润一下鼓身,这样做的目的是使音响效果更好。

德昂族进行这几种鼓的舞蹈表演时,通常是在院坝上,往往有十几只小鼓围着一两只大鼓,参与舞蹈的群众则更多,场面十分壮观。尤其是每年正月的“贡母摆”盛会,气氛更是热烈欢快,热闹非凡。

而佛鼓舞与之相比,则显得庄重严肃很多。这种佛鼓舞主要流传在德宏傣族景颇族自治州及临沧的德昂族居住区,专门有男子敲打。之前通常是在迎接重大宗教节日的时候,在佛寺的广场上进行表演,有时候“象脚鼓舞”也会加入进来。佛鼓舞敲鼓、打铓和钹的人同样是三个,但是鼓点、动作却跟象脚鼓舞不同,传出的声音要比象鼓舞厚重得多。

撰文/杨毓襄 极速体育网址_jrs信号直播_jrs信号直播/陈海汶

象鼓舞、水鼓舞、佛鼓舞都是德昂族的主要舞蹈。其中以象鼓舞流传得最为广泛。象鼓舞通常有一定的步法,先是由敲着鼓、打着铓和钹的男子带头在前面走,然后男女老少跟在后面,边走边舞。舞蹈的时候,手臂绕着圈子划动,动感十足。在跳象鼓舞的时候,男女要分成两个圈子,男子在外边,女子组成内圈。

水鼓舞算是德昂族独有的一种舞蹈,据说早在500多年前,傣族和德昂族民间就流传这种大鼓了。明代李思聪《百夷传》记载:“其乡间饮宴,则击大鼓,吹芦笙,舞(盾)牌为乐。”

水鼓的外形跟水缸相似,用的材料是当地的梧桐树或者是芒果树的树干,从中间掏成两个相通的鼓腔,然后两端蒙上牛皮,鼓的形状是一头大一头小。鼓大概一米多长,小的可以用绳子挂在脖子上,鼓手把水鼓抱在胸前,一端用手掌拍,一端用木锤敲击,双手相互配合,节奏感十分强。

据说在有些地区这种水鼓平时是要泡在水里的,每次使用的时候在从水中捞起,鼓里面的水通过鼓身中间预留的小圆孔流出。而有些地区是置放在佛寺内的,使用前同样要用水湿润一下鼓身,这样做的目的是使音响效果更好。

德昂族进行这几种鼓的舞蹈表演时,通常是在院坝上,往往有十几只小鼓围着一两只大鼓,参与舞蹈的群众则更多,场面十分壮观。尤其是每年正月的“贡母摆”盛会,气氛更是热烈欢快,热闹非凡。

而佛鼓舞与之相比,则显得庄重严肃很多。这种佛鼓舞主要流传在德宏傣族景颇族自治州及临沧的德昂族居住区,专门有男子敲打。之前通常是在迎接重大宗教节日的时候,在佛寺的广场上进行表演,有时候“象脚鼓舞”也会加入进来。佛鼓舞敲鼓、打铓和钹的人同样是三个,但是鼓点、动作却跟象脚鼓舞不同,传出的声音要比象鼓舞厚重得多。

撰文/杨毓襄 极速体育网址_jrs信号直播_jrs信号直播/陈海汶

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。