祖国的另一面:多灾多难

这次地震的震中竟然在大禹的故里——汶川。有人认为震中在北川,可是北川也被考证为大禹的故乡。上世纪30年代国民党元老于右任先生去汶川凭吊大禹遗迹时,曾留下“禹王明德古今悬,哪计汶川与北川”的诗句。

既然汶川和北川都与大禹有关,我这篇短文就从大禹说起吧。

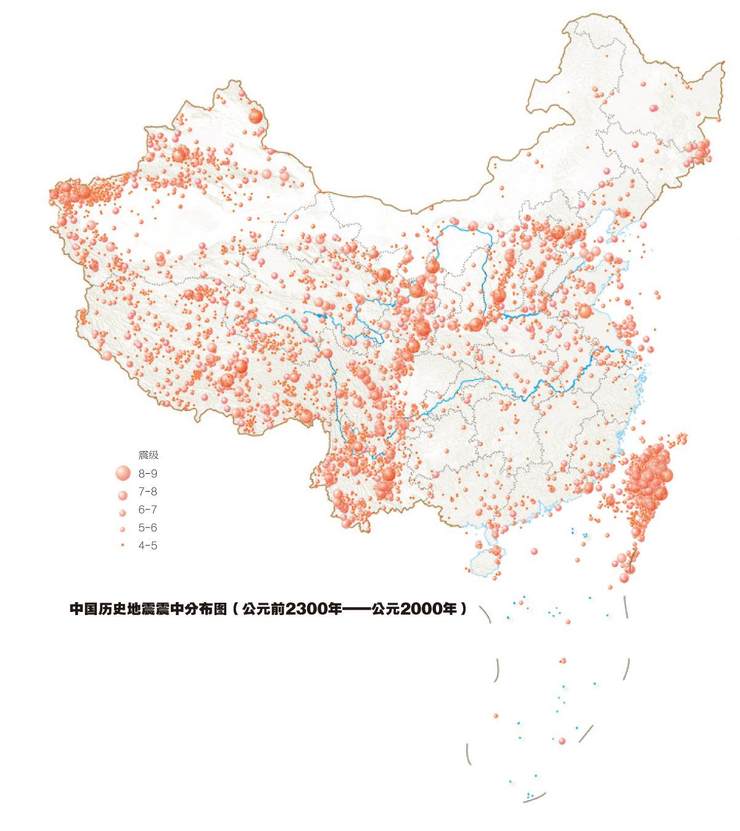

中国历史地震震中分布图(公元前2300年——公元2000年)

中国地处环太平洋地震带与地中海-喜马拉雅地震带的交会处,同时版图内还有多条地震高发带,因而可以说中国是世界上地震最为频繁、强烈的国家之一。这张地图记录了中国过去4300年间中、强地震的震中分布地,标注点多达5800余个,几乎遍布了整个版图。根据这些历史记录我们不难发现,我国特大地震主要集中在台湾、横断山区、华北及新疆北部等地区。长期以来,地震给中华民族带来了巨大的灾难,谁也不知道中国的下一次大地震将发生在哪里。面对这样的现实,我们但求地震多发区的住房、学校能够建得足够牢固,希望将来地震给人们生命、财产带来的威胁能够越来越小。制图/王静爱 史培军 等

中国地处环太平洋地震带与地中海-喜马拉雅地震带的交会处,同时版图内还有多条地震高发带,因而可以说中国是世界上地震最为频繁、强烈的国家之一。这张地图记录了中国过去4300年间中、强地震的震中分布地,标注点多达5800余个,几乎遍布了整个版图。根据这些历史记录我们不难发现,我国特大地震主要集中在台湾、横断山区、华北及新疆北部等地区。长期以来,地震给中华民族带来了巨大的灾难,谁也不知道中国的下一次大地震将发生在哪里。面对这样的现实,我们但求地震多发区的住房、学校能够建得足够牢固,希望将来地震给人们生命、财产带来的威胁能够越来越小。制图/王静爱 史培军 等

不知为什么,这些天来,看到央视的抗震救灾募捐晚会,看到一队队奔赴灾区的军队,我的脑海中总是涌现出4000多年前大禹在会稽山大会诸侯的场面。这些场面为什么会产生关联,因为这些场景背后都暗含着“国家”这两个字。4000多年前大禹在会稽山大会诸侯的场面,实际上是中华民族第一个国家诞生的开国大典。

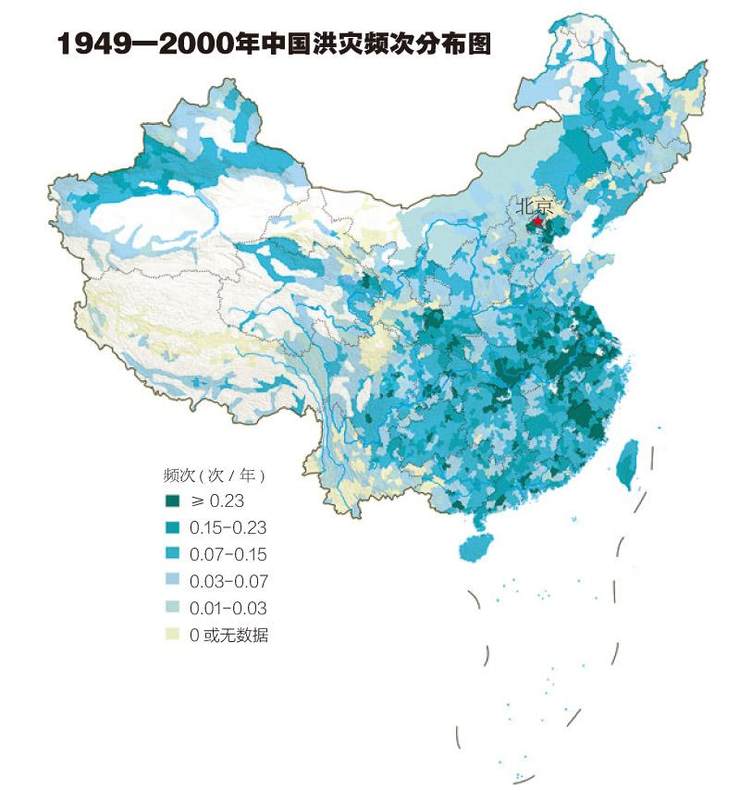

从大禹治水开始,中国人就始终在与洪涝灾害作抗争。图中可以看出,20世纪后半叶我国东部受夏季风影响的大部分地区都曾发生过洪灾,其中以长江流域、东南沿海、黄淮平原、海河流域以及嫩江、松花江流域受灾最为频繁。新中国成立之后,大量的水利工程减轻了黄河、淮河流域的洪水泛滥,但随着大兴安岭-青藏高原东南缘一线山地植被的大量砍伐,这些地区的水源地水土流失严重,导致了山洪的危害逐渐加剧。制图/王静爱 史培军 等

为什么我们要组成一个民族国家,其实就是为了保卫自己,抗御外侮,抵抗天灾。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。