难得契机 破解巴人之谜

文章出自:中国国家地理 2003年第06期 作者: 汪洋 朱萍

榨菜之乡曾是巴国国都所在地

在中国古代浩如烟海的典籍文献中,巴人的记载可谓沧海一粟。即使这残缺不全的记述,还往往互相抵牾。虽然晋人编着的《华阳国志》中有“巴志”的专述,但其时巴人作为一个民族已不复存在,书中记载的可信与否,一直争论不休。

典籍留下的谜语让史学家们伤透了脑筋。而峡江一带山高路险,考古工作相对滞后。根据一些零散的资料,先后有一些学者就巴人的起源、分布及消亡等问题提出诸多见解,但都缺少令人信服的证据,巴人及其所创建的巴国,终成中国历史的一大悬案。

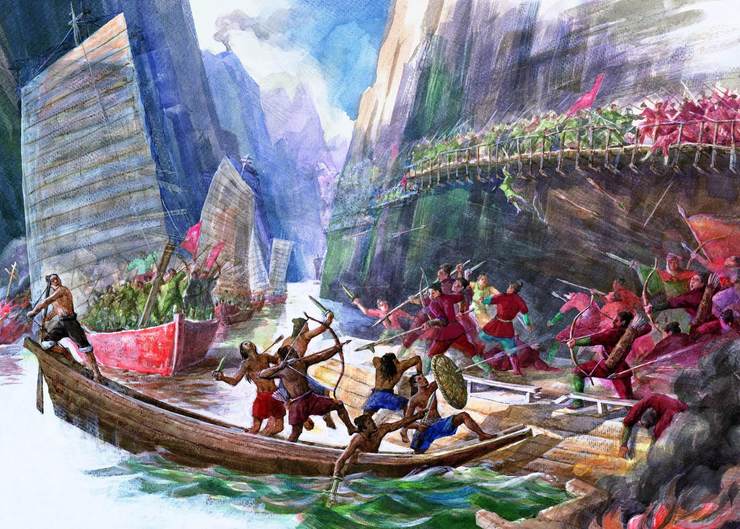

三峡工程提供了难得的契机,破译巴人之谜的梦想也由此变为现实。考古学家证实,巴作为一个西南少数民族,曾生活在鄂西、重庆峡江两岸的谷地和山坡上,以采集、渔猎为生。早期进入峡江地带的巴人大多在长江支流建立他们的家园。这里有平缓的台地和肥沃的土壤,更重要的是当时巴人的势力还相对薄弱。然而分散的居住方式决定了他们难以形成强大的整体,因而在邻近民族的侵袭下不断迁徙。在与邻国征战的过程中,巴人也主动或被动地接受中原、楚、蜀等周边文化。

春秋以来,巴国曾与江汉楚国、川西蜀国等有着密切的联系。强盛时期的巴国,其势力范围北达秦岭,南及黔中,西连岷山,东至荆楚。巴人还相继在长江边的丰都、重庆等地建立过都城,并将涪陵作为国王死后的葬地。

责任编辑 / 李雪梅

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。