文物命运 考验中国人的智慧

标签: 水文地理 文化地理 河流 遗址 碑石牌坊 历史地理 考古地理

在三峡库区地下文物考古工作不断取得重大成果的同时,三峡库区地面文物也得到及时保护,被列入国务院三峡建设委员会(简称三建委)《长江三峡工程淹没区及迁建区文物保护规划》的1087处文物保护点中,地下文物723项,规划总勘探面积约1600万平方米,发掘面积187万平方米;地面文物364项,包括搬迁保护133项(搬迁到185米以上)、原地保护87项、留取资料144项。几年来,文物工作者不辱使命,圆满完成了二期水位的文物保护工作,曾经见证大河文明的众多历史文化遗存仍然是长江上一道亮丽的人文景观。

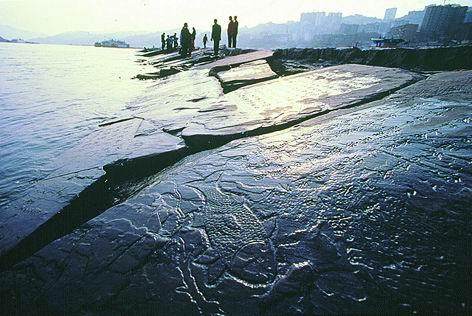

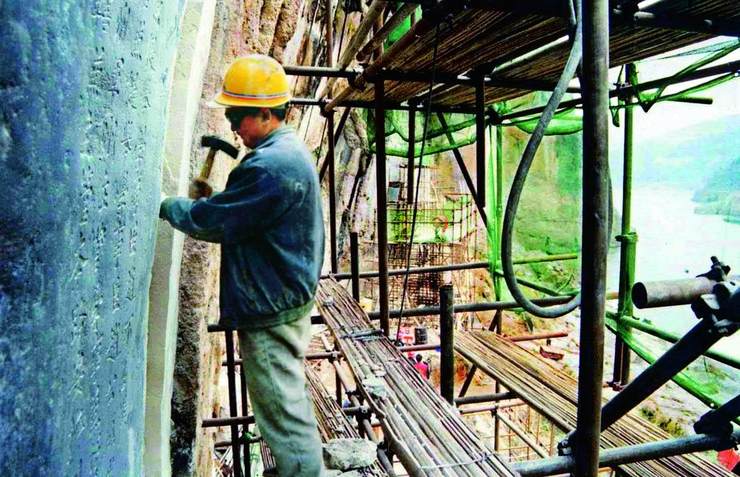

最大的原地保护项目——白鹤梁水文题刻

白鹤梁题刻是三峡库区地面文物保护工作中最大也是最重要的一个项目。制定保护规划前它就已经是一处国家级文物保护单位。

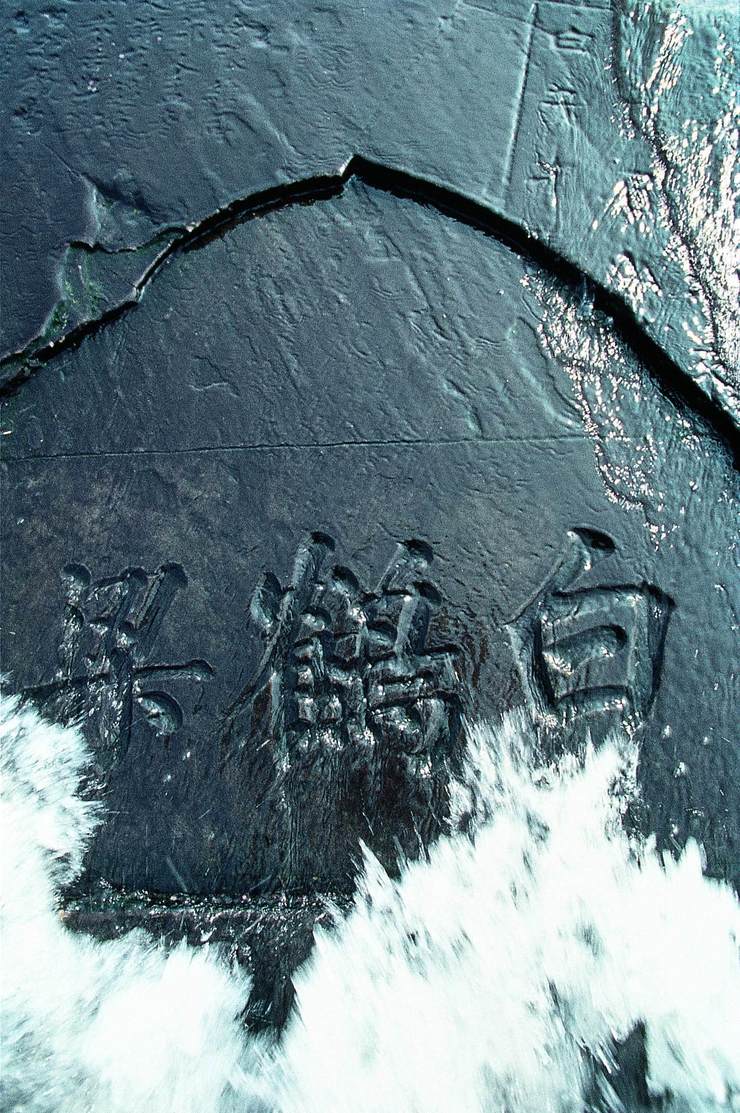

白鹤梁题刻始于唐广德元年(公元763年),已发现有题刻约165段,文字内容约3万余字。其中唐代1段、宋代98段、元代5段、明代16段、清代24段、近代14段、年代不详者7段。题刻中有石鱼雕刻18尾。白鹤梁题刻以石刻的鲤鱼为水标,记录枯水变化,预卜农业丰歉。许多题刻围绕着“石鱼出水兆丰年”,说明“石鱼现,果大稔”的规律。

在白鹤梁题刻中心部位的斜倾岩石上,现在还能见到清晰的线刻双鱼,这是唐代所设的枯水水位标记。古人刻鱼为标,与现代水文观测原理十分接近。国外设固定水标观测江河水位变化还不到100年的历史,而我国古代劳动人民早在1200多年前就已采用,这是我国一千多年前十分重要的一项创造。白鹤梁首创富有特色的“石鱼”水标,记载了1200多年的枯水水文情况,系统地反映了长江上游枯水的运行演化情况;由于涪陵白鹤梁枯水题刻有具体“水标尺度”,实际上成为长江上游地区历代枯水年代序列标尺,具有很高的科学价值。专家说,对观察检测流水、泥沙对石刻文物的侵蚀破坏作用来说,这些水文石刻是绝好的材料,当代用任何模拟手段也难于获取如此长时间自然状态下的实验资料。白鹤梁因此被誉为“长江最古老的水文站”、“长江水文资料的宝库”、“世界水文史上的奇迹”。

责任编辑 / 何亮

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。