三峡生态 万物惊诧天地变

一个植物学家与三峡

香溪,虽然只是万里长江上的一条小小的支流,却因屈原和王昭君而出名。船到香溪,远远便看见北岸矗立着一尊白色的美女像,正是衣袂飘飘的昭君。由此登岸北上,遥遥又是屈原祠在望,溪水也由黄而清,由清而碧,将我们引向莽莽神农架的密林深处。

三峡工程开工伊始,植物学者们就对水库水位线以下的植物进行了细致的调查,把将受到淹没影响的珍稀植物或移栽或繁殖。

暮色渐浓,记者刚刚上山,中国科学院植物所陈伟烈研究员带着5个农民扛着锄头就匆匆下山了。此时是2002年11月10日,陈的一名博士生到山下买菜时带回消息:三峡大坝导流明渠已经截流,水位要变。“有很多事情必须抢在水位升高的前面完成。”陈说。

秭归旧城名为归州,山高谷狭的三峡至此而豁然开朗,名为香溪宽谷。临近江岸处,浩荡的江水散成条条缕缕,分流而下,露出一片片沙石洲。其上零星生长着一丛丛柏树枝状的植物,它们叫疏花水柏枝,在全世界也只生长在长江三峡秭归、巴东、巫山三县海拔180米以下的两岸,按照陈伟烈的估计,现在只有七八千株了。

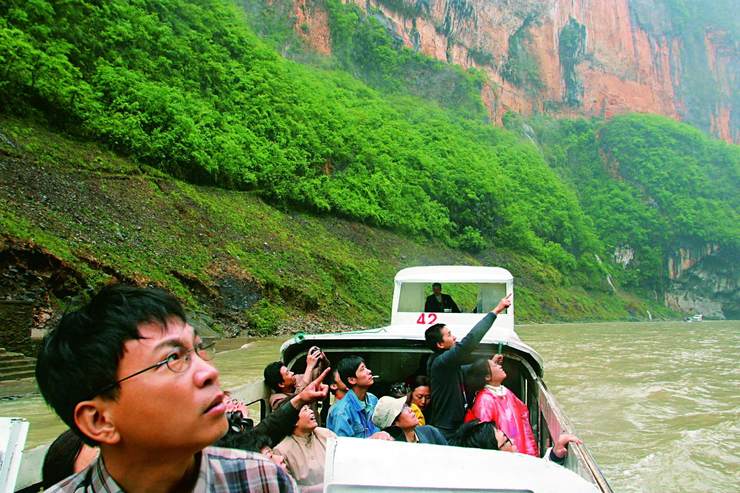

为了赶在2003年6月水库135米蓄水完成以前再看一眼原始的三峡,人们会利用各种机会登上三峡的游船。他们看到的三峡无时无刻都在改变,所有135米水位线以下的房屋和植物都已被清理了,三峡两岸的山坡上留下了一条刺眼的土地带。

到2003年6月15日,三峡水位将按计划攀升至135米,几乎所有已发现的疏花水柏枝都将被淹没,陈伟烈和他的同事们必须在此之前将它们搬到他的“植物避难所”里。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。