地震预报

科学的世界难题

文章出自:中国国家地理 2008年第06期

标签: 地质地理

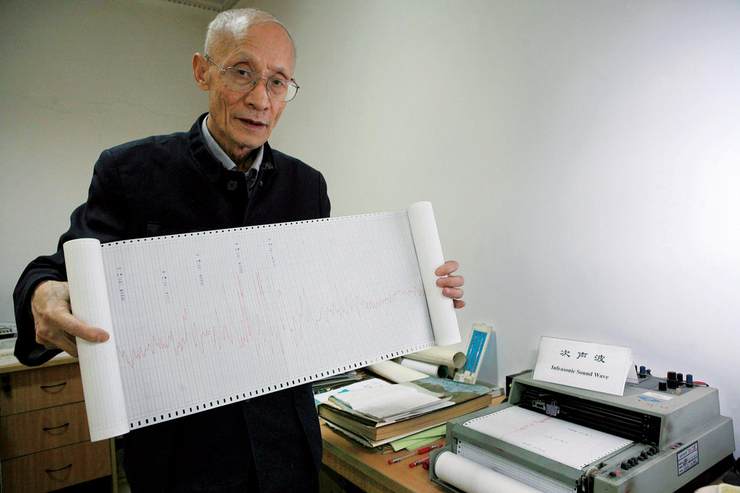

北京工业大学地震研究所所长李均之说,他的次声波曲线在5月2日和3日分别有跳动异常,这意味着9天之内必有大震,从异常的程度来看,震级应该在8级以上。李均之教授的次声波观测,能测到全球7级以上地震的前兆,预测发震时间误差在4天之内,震级误差小于0.8级。只是地震发生的方向和地点还无法测出来。

2008年5月12日14时28分,四川汶川地区发生8级地震。中国地震台网中心副主任、研究员张晓东在回答记者提问时说:“三大因素决定地震预测是世界性难题,第一、地球的不可入性;第二、地震孕律的复杂性;第三、地震发生的小概率性。”

国家地震局的专家们认为,破坏性地震(5级以上)的预报,特别是临震预报是不可能的。从这个角度看,1976年的唐山7.8地震和今年的汶川8级地震都是不能准确预报的。

中国地震台网中心承担着全国地震监测、地震中短期预测和地震速报等工作。“十五”期间,国家专拨228256万元人民币用于“中国数字地震观测网络” 项目,是我国有史以来最大的防震减灾工程。中国数字地震观测网络使我国前兆、测震、强震台站的密度分别达到每1万平方公里0.4个、0.88个和1.2个,监测设备数字化率达到95%,地震速报时间从30分钟缩短到10分钟,地震监测的震级下限从4.5级改善到2.5级,人口密集的主要城市以及东部沿海地区地震监测的震级下限达到1.5级,6个火山地区地震监测的震级下限达到了1.0级。这个项目在今年4月11日验收,正好在汶川地震中发挥了作用。

随后有消息称,2008年4月26日、27日,中国地球物理学会下属的“天灾预测专业委员会”集体讨论,作出“在一年内(2008.5—2009.4)仍应注意兰州以南,川、甘、青交界附近可能发生6-7级地震”的预测。而2007年3月19日,黄相宁等提交给该专业委员会的预测意见中提到,2007年5月-2008年4月,西藏雅鲁藏布江大拐弯-四川雅江-云南剑川-印度东北端很可能发生8.3级地震(文字报告于4月30日以密件形式发报中国地震局等国家机关)。

消息传出之后,人们纷纷质疑国家地震局“破坏性地震的临震预报是不可能的”说法。认为既然已经有人把大地震的大概方位圈住了,为什么政府不让民众知情?我们有没有能力预测地震?为了呈现中国地震预测和预报的复杂处境,记者专门走访了地学界乃至哲学界的诸多学者。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。