震后评灾

卫星影像功不可没

汶川地震已经过去了很多天,让人凝聚力量的悲痛和温暖还在很多人的心间继续激荡。当我们循着一幕幕难忘的场景回顾和梳理抗震救灾细节的时候,才突然意识到,中国在灾难发生的很短时间内向外界彰显的国家快速反应和救援能力,原来是如此超乎想象。

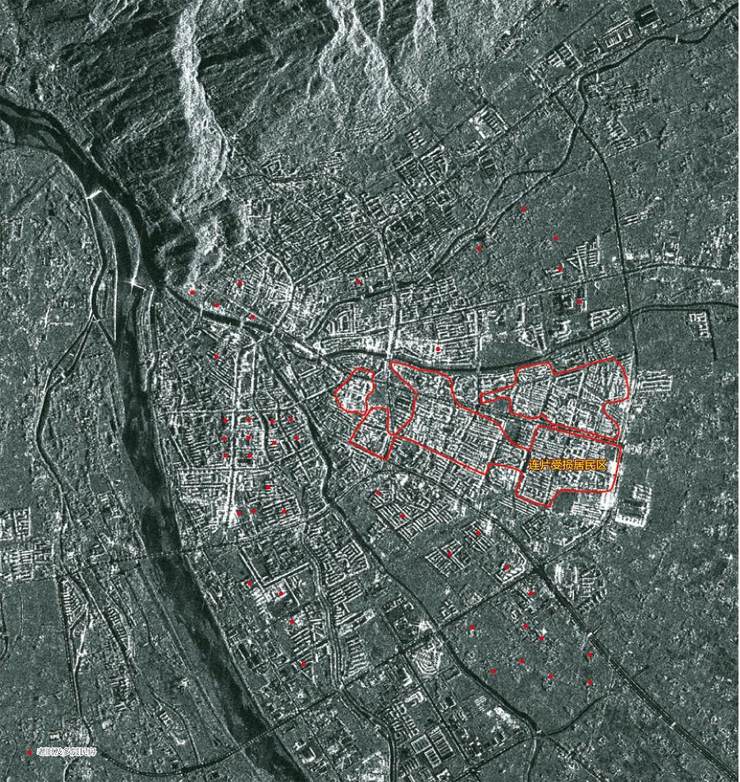

不过很少有人意识到,在这种超强的快速反应背后,除了国家对民生的极度关注之外,其实还离不开卫星遥感应用给地震灾害调查提供的精确指导。

我想起在地震发生的第4天,也就是5月15日电话采访中国减灾委员会副主任委员、北京师范大学副校长史培军教授的情形,那时他正在从北京赶往灾区的路上。当时很多人都关注这次地震的损害大到什么程度,而史培军教授在第一时间就将震区的受损情况作了详细的描述。他的描述和解读后来陆续被验证是准确的,这是让人感到尤为神奇的地方,在尚未亲临灾区并见证后续的灾难之前,他究竟是依据怎样的资料,对灾情作出这样准确的判断呢?

我记得他在接受采访时说:“汶川地震是新中国成立以来最大的一次地质灾害,波及范围超过唐山地震。这次地震的震中并不在汶川县城,而是在汶川境内的映秀镇,那里才是损毁最严重的区域。”他还预测说,从映秀镇延伸到北川、青川,到达陕西、甘肃300公里范围的烈度都超过10度,超过10度烈度的重灾区有不下10万人受灾,实际遇难人数可能会超过5万,在重灾区需要安置、转移的超过600万人,另外还会有数万人伤残,或者生活不能自理。

责任编辑 / 王杰

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。