油纸伞消失的精致

江南多雨,一年之中,有一半日子都在雨水里泡着。元代诗人虞集对此曾下过结论,叫做“杏花、春雨、江南”。这可以说代表了古人对江南地域文化的认识。

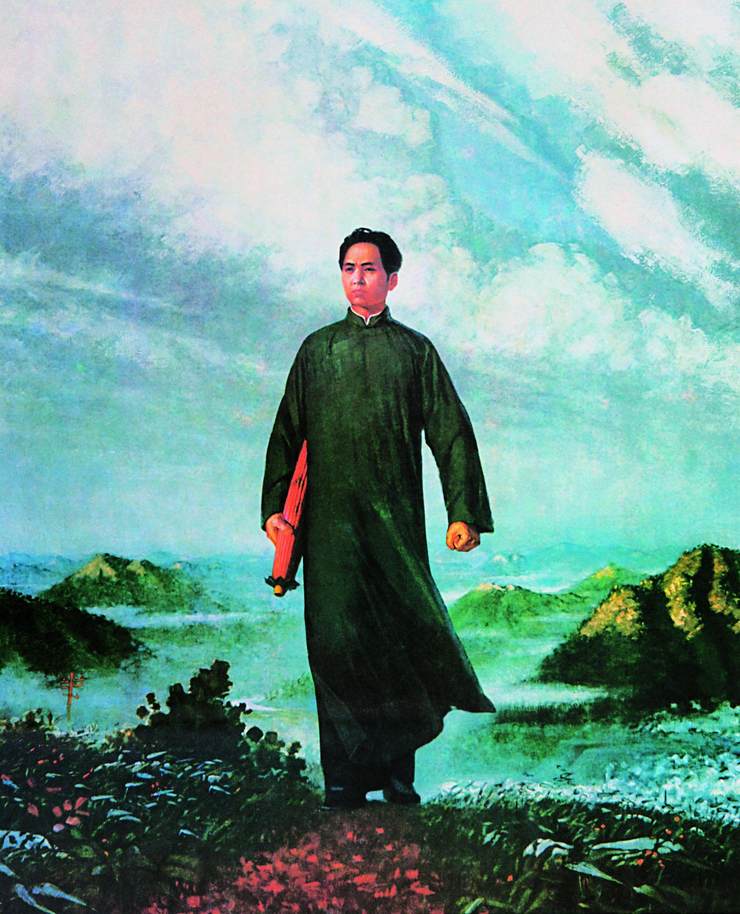

下雨撑伞,但在江南,即使不下雨的日子,出门之时,行囊里也会塞着一把油纸伞。因为江南的雨,可不像其他地方,而是说下就下、来去无踪的。几分钟前还是湖光潋滟晴方好,转眼间可能就变成了山色空雨亦奇。在油画《毛主席去安源》中,他老人家当年出门去干革命工作,甚至连洗漱用品、替换衣服什么的都可以不带,惟独一把雨伞要在手里紧紧攒着。安源位于江西西部,地邻湖南,气候特点跟南方其他地区差不多,一年四季雨水也是毫不吝啬。而画面上的这把伞,就是正宗的油纸伞。

油纸伞是雨伞家族里的主要品种。由于它的作业均需通过手工完成,制作者的悟性以及手中活计的好坏,几乎成了产品质量惟一的依靠。其工艺过程一般是这样的:第一步选竹,俗称“号竹”,以植龄3年以上,粗细在5厘米左右,色泽均匀的淡竹为佳。第二步削伞骨。将选定的竹枝削成一根根的细长条,对材料进行水浸、日光晾晒等必要的技术处理后,再经过钻孔、拼架、穿线、串联伞柄伞头等工序,初步形成了骨架。第三步上伞面,将已裁剪成扇形的绵纸上胶后裱在骨架上,修边、上油、曝晒,待完全定型后再固定伞头。这样,一把油纸伞就初现雏形了。上过桐油的纸伞,既能起到防水的作用,又能使原本粗糙的绵纸变得亮丽透明,增加外形上的美观。如果讲究点的,还需在伞面上绘制各式图案,或请丹青名家直接画上去。前后工序三十余道,一名熟练的工匠一天辛苦下来,平均也只能做成一把,这比现在机器生产的尼龙伞要麻烦多了。

雨伞的发明始于先秦,尽管某些民间文本里,公元前三千年中国最早的君主黄帝头上,就已经出现了它的雏形。也有人慷慨地将专利归属古代的工艺大师鲁班。但综合古籍里的相关记载,将它的历史断为春秋战国时期,应该是比较合理的。《渊鉴类函》说它最初的名字叫“盖”,或者“”,即皇帝出巡时车顶上的华盖。《文献通考》对这一解释不持异议。但认为在功能上还是有差别的,也就是说,前者是一种精神象征物,是皇帝威仪的有效组成部分,后者才被真正用于日常生活所需。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。