河湟谷地

彩陶诉说出往日的辉煌

1974年春天,时值文化大革命进入后期,位于湟水中游的乐都县东的柳湾村,发生了司空见惯却又是不寻常的事。柳湾村坐落在湟水流域的最大河谷之中,是个少为外界所知的村庄。柳湾的农民正处于“农业学大寨”的热潮中,轰轰烈烈地平田整地,稀里哗啦地黄土大搬家,于是埋藏在地底下数千年的陶器等文物,嘁哩喀喳地被挖了出来,有心人拣其中漂亮的彩陶带回家中。一位在柳湾村作巡回医疗的军医,在农民家中见到了这些出土的彩陶和石器,他挑选了一些样品,送到青海省文教局。省文教局立即派人到柳湾调查,先后征集了一批精美的彩陶,其中一件是浮雕裸体人像彩陶壶。在这件壶腹的一面,以浮雕加彩绘的手法做了一全裸站立人像,人像两腿的外侧,分别绘着带爪指的折肢纹。壶腹的另一面上,绘有黑色的变体神人纹。这件彩陶壶上的浮雕人像和神人纹,是人和神的共同体的两种不同形式的表现,堪称原始艺术的瑰宝。浮雕裸体人像彩陶壶的发现和发表,引起了考古界的轰动,专家们纷纷写文章进行讨论,还对人像的性别进行了一番争论。有的认为是男,有的认为是女,甚至有的认为是中性。这种争论实际上含有对当时社会属性是处于父系社会还是母系社会、或是由母系社会向父系社会过渡的不同看法。

国家文物局和青海省文教局对柳湾发现的文物十分重视,1974年夏初,就组建了柳湾考古发掘队。我第一次去柳湾是在柳湾考古发掘刚开始之时,当时我在甘肃省博物馆工作,我们应邀去柳湾参观和研讨,从兰州乘坐吉普车前往柳湾。车子先是顺着黄河走,从河口过黄河西拐,就算告别了黄土高原的西端。又顺着湟水西行,到了海石湾,这里的红土层较厚,1947年在这一带勘探石油时,发现了亚洲最大的恐龙化石。隔着大通河,我们看见青海省民和县的马厂塬。这是一座顶部平坦的山梁,1923年,瑞典地质学家安特生在马厂塬一带收集了一批具有特色的彩陶,以后与此相类同的文化遗存,被称作马厂类型。车过大通河桥,便进入民和境内,土质也由红变黄,公路两边对列着粗大的杨树。车子一路平平坦坦地驶到了乐都境内的高庙镇,从高庙东折到柳湾只有2公里,道路两边种的是柳树。柳湾村北面屏靠柳湾坪,南面不远是湟水,东西两面是台地,柳湾是个柳树成阴的簸箕状的湾子,柳湾的名字可能就是由此而得。

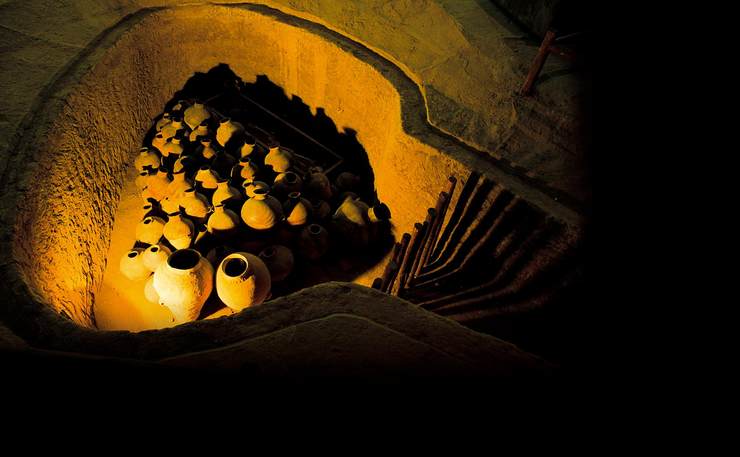

当时柳湾墓地的发掘刚开始,清理出的墓葬很密集,出土的随葬陶器很多,其中大部分是彩陶,层层叠叠地堆放在临时寄存的屋子里。我见到了那件声名在外的浮雕裸体人像彩陶壶,屏住气细细地看,可以察觉到人像嘴部有一圈黑色的胡子状纹样,而且人像的胸膛扁平,因此给我的印象是这人像为男性,供祀的是男性祖先。人像脸部两边的黑线纹是画的披发,据《后汉书·西羌传》的记载,羌人以披发为俗,彩陶壶上的人像是羌人的先祖。约四千年前,他们在河湟地区繁衍生息,善于用艺术形象来表达对祖先的崇敬之情,创造了数量巨大、花纹精美的彩陶,留下了宝贵的艺术财富。

柳湾的居民很好客。晚上村干部诚邀我们吃饭,大队长和会计不停地敬酒劝酒。以往我极少沾酒,但按当地的风俗,客人不喝酒,是主人的怠慢。队长和会计双手一直捧着酒杯,轮番地向我唱劝酒歌,不由我不喝,不由我不醉。当晚我沉沉地睡在柳湾农家中,青稞酒的浓香味久久不曾散去。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。