挂壁公路

太行绝壁上的 天路传奇

文章出自:中国国家地理 2013年第05期 作者: 郑泰森 葛天

临近傍晚,我们的面包车才进入河南辉县的万仙山,过沙窑乡不远,路在脚下分成了两条,一条通往南坪,另一条盘旋而上,直抵我们此行的目的地——被绝壁托举在山顶之上的小山村郭亮。

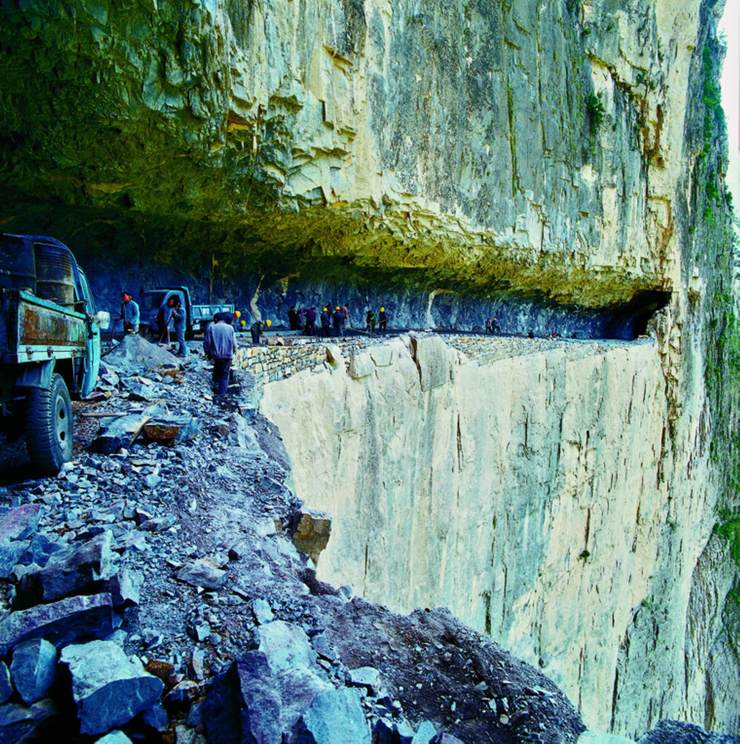

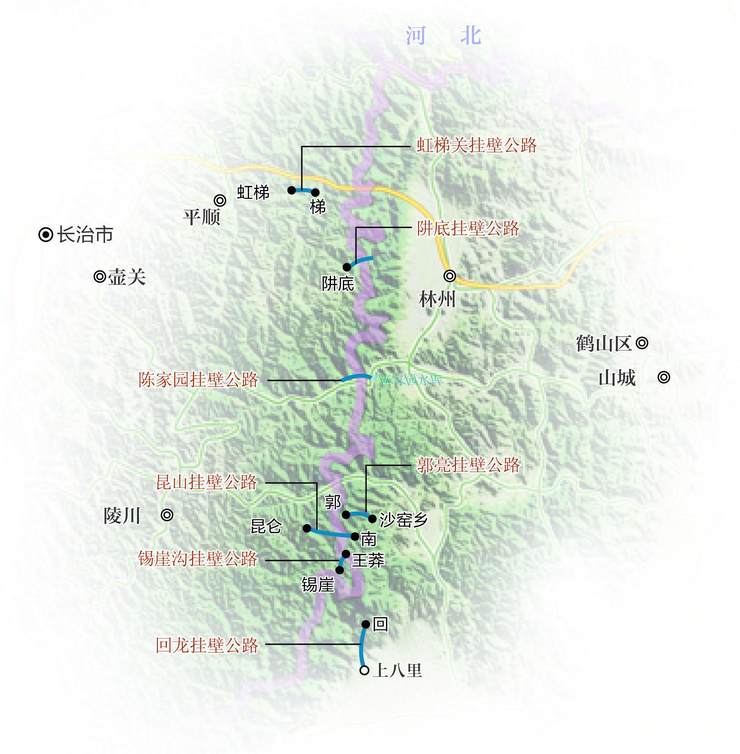

选择在这个时候进入郭亮,看起来并不是太明智的,通往崖顶的山路坡度很大,除了一小段水泥路之外,其余路段都是大小不一的石块铺就的,车走起来十分颠簸,而且车头车尾倾斜得厉害,像是飞机起飞时的感觉,人会不由自主地向后仰。开始的时候,还能看到山下的点点灯火,走了约十分钟,灯火倏忽不见了,眼前出现一个幽深的隧洞,右侧是坚实的山体,左侧出现了一个挨着一个的窗口,这就是被外界称作“郭亮洞”的挂壁公路,也是太行山最早开通的一条连接山外的乡村公路,它跟南太行山中的其他六条开凿在绝壁之上的公路一起,成为继太行八陉之后的太行“新七路”。这些挂壁公路都是从悬崖绝壁上开凿出来的,所以也有人称之为绝壁公路。

古陉道是太行山最早的挂壁公路

太行山起源于十几亿年前的喜马拉雅造山运动和燕山造山运动,山脊海拔多在1500米—2000米之间,最高峰达2800米以上。由于印度板块向欧亚板块猛烈地碰撞和挤压,山体剧烈向上抬升,河流急剧下切,形成了陡峭的山崖和纵深的峡谷。聂作平先生曾经在《太行山把最美的一段留给了河南》一文中写道:“南太行里的大峡谷与平常人们见到的峡谷不同,深度、长度和宽度都让人吃惊,这里的峡谷最深处动辄几十米到上百米,倘若从谷顶算起,到谷底的高差近千余米。峡谷有宽有窄,最宽处达到四五百米,窄的地方只有一两米,峡谷沿着笔直如削的绝壁蜿蜒曲折,长达数十公里。加上岩体发红,色彩鲜亮,看起来像是横亘天际的巨墙,雄奇壮观”但是对于山区民众的出行而言,这些绝壁是最大的险阻。

在遥远的亘古,一些为了活下来的先民,陆续沿着水口进入了与世隔绝的太行深处。这些水口是由众多河流在连绵起伏的山脉之中流经时形成的,太行山地区因为有众多的河流发源或流经,所以形成了诸多水口,而小的水口往往是“陉”经过之处。“陉”的本意为山脉中断的地方,太行先民在峡谷道路被山崖阻断的地方,沿崖壁开凿出上下垂直的拐形石道,从谷底直达山脊,使道路得以延伸。太行先民付出许多生命的代价创造的世界上最危险的道路,从而被引申为“陉”,并成为太行山路的专用名词。它们像游丝般连接起山民称之为“绝上”的家园与大山外面的世界。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。

shinyw