罗布泊是否曾经“游移”?

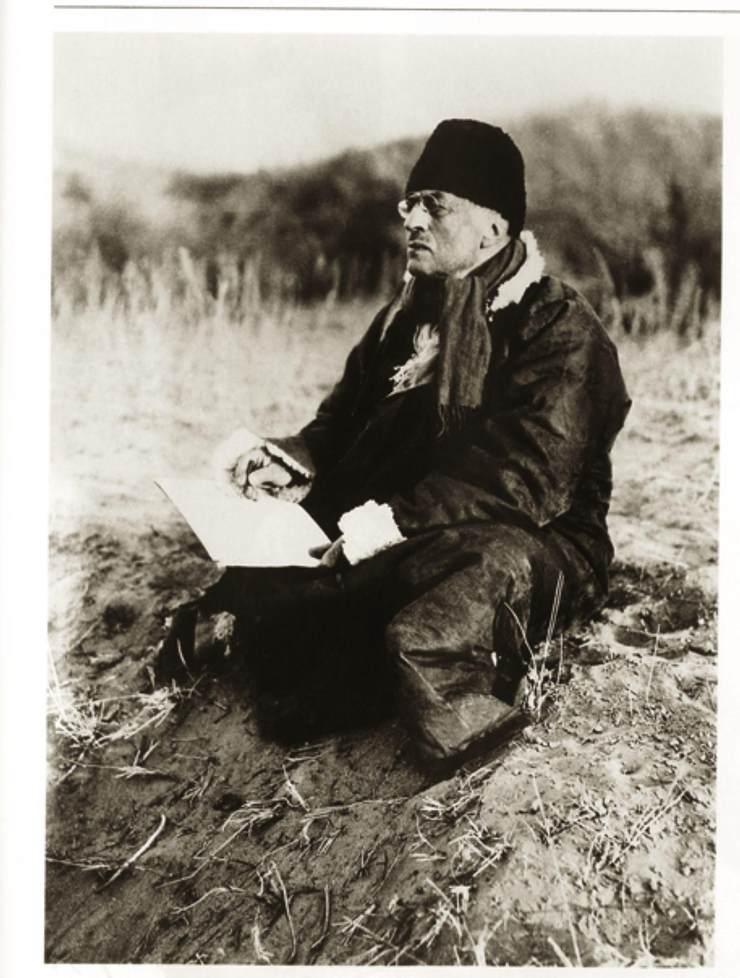

瑞典探险家、地理学者

罗布泊地区存在一南一北两个沉积中心,北面的在楼兰古城东南、南面的在喀拉和顺,塔里木下游河道如钟摆一般前后摆动,便造成罗布泊的南北游移。河道摆动和湖泊游移的驱动力,来自因泥沙淤积和风力侵蚀造成南北地势的彼此消长。有水的河道和湖盆淤积升高,无水的则受到侵蚀而海拔降低,两边高差达到一定程度,水势便由高就下,有水和无水位置互换,如此循环。对此假说,西方探险家看法不一。比如,美国地理学家亨廷顿就认为罗布泊不是“游移湖”而是“盈亏湖”。两千年前这里原是内陆海,面积极大,将南北两个湖盆都包括在内,后因气候变干而渐渐收缩,残留一个小湖,中世纪气候变湿,水量增加,又变为大海,经过第二次变干,现在只保存南部的湖泊(喀拉和顺)。

19世纪末20世纪初,西方探险家纷纷来到罗布泊,并由此引发了一场关于罗布泊位置、大小、形状是否变化、如何变化的世纪之争,其中,斯文·赫定的“游移湖”观点便是其中最具影响力的猜想之一。转眼100多年过去了,历经新一代中国科学家的多年探索,罗布泊的位置早已被牢牢锁定在楼兰古城东南的那片洼地中,“游移湖”的说法,也已经不再被人提起。如今,曾经的仙湖已经干涸了近半个世纪,但这片广袤的盐壳,仍然是众多学者以及探险者关注的热点地区。

“游移的湖”?

近代中国的不少事情,现在说起来都未免让人心情复杂。

从《山海经》算起,中国人知道罗布泊怎么也有2000多年了。几千年中,无数商人、使者、僧侣、军队从各个方向经过、甚至穿过罗布泊;在中国的各种史料中,罗布泊(泑泽、盐泽、蒲昌海、牢兰海)出现的频率也并不低,但其中能让我们对它的位置、大小、形状有一个直观印象的记录却少之又少。直到一百多年前,一群西方探险家、学者的到来,才使这片沉寂已久的荒原湖泊重新吸引了世人关注的目光,并引来一桩科学史上着名的公案。

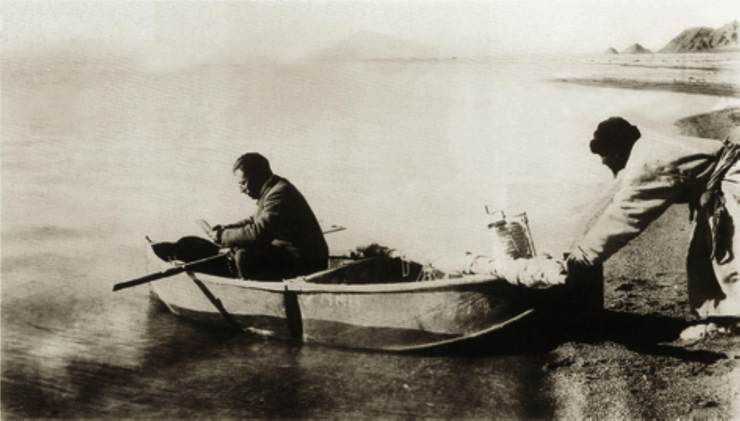

1876—1877年,俄国军人普尔热瓦尔斯基造访了罗布泊地区,他在一个叫喀拉和顺的地方见到了一个长条状的淡水湖,并认定这就是“罗布泊”,标定了其地理坐标。然而,这个“罗布泊”比中国地图和史籍记载的位置偏南1个纬度,且并非“盐泽”,因此遭到德国地理学权威李希霍芬的质疑。为了回应这一质疑,普氏于1884年再次来访,并又一次肯定,塔里木河的终点湖就在喀拉和顺,在其以北并无另一个“罗布泊”的存在。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。