恐龙

正在天空翱翔

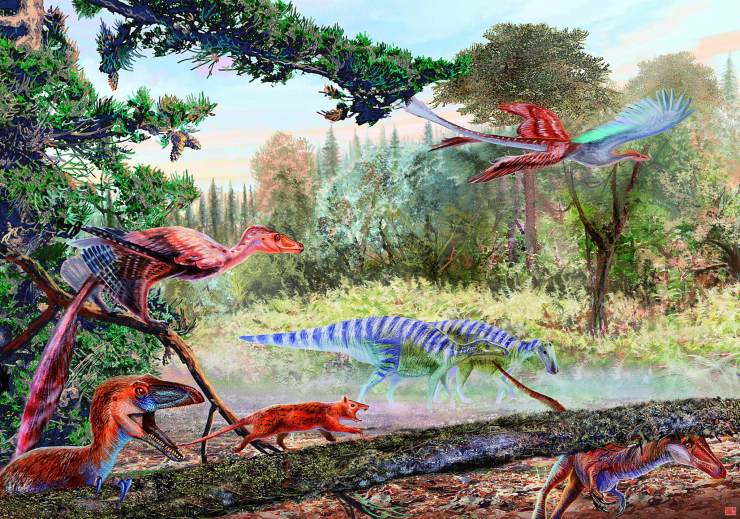

1.2亿—1.3亿年前的中国辽宁西部是一个湖泊发育、森林茂密的地区。这里生活着许多不同种类的恐龙:有像其他爬行动物一样体披鳞片的食植物的锦州龙(中间);也有长有原始羽毛的凶恶的帝龙(左下),它正在捕食始祖兽——一种原始的哺乳动物;附近的中华龙鸟(右下)也是一种小型食肉性动物,它是已知的第一种长原始羽毛的恐龙;在树丛中,还有栖息和飞翔着的小盗龙(左、右上),不过与今天的鸟类不一样,它是用四个翅膀飞行的。

如果有人告诉你,生活在亿万年前的长有几十米、重达上百吨的四足行走的蜥脚类恐龙与翩翩起舞于花丛之中的体重仅有几克的蜂鸟有较近的亲缘关系,你一定会认为这是天方夜谭。在我们头脑中,那些游荡在中生代大陆上的庞大动物是那样的神秘、遥远,无论如何也难以与我们熟悉的美丽鸟儿联系在一起。但发现于世界各地的恐龙和早期鸟类化石,尤其是近年来发现于中国辽宁的长有羽毛的恐龙化石确实告诉我们:庞大的恐龙家族并没有在6500万年前的那次大灾难中消失殆尽,它们中的一支幸存下来,最终繁衍成了今天最大的脊椎动物类群之一——鸟类。从严格的科学意义上讲,恐龙并没有灭亡,五彩斑斓的鸟儿就是活着的恐龙。

十几年前,我开始了自己的古生物职业生涯,开始了追寻恐龙演化的旅程。徜徉于书本与戈壁之间的寻龙之旅,让我最终欣赏到了生物演化史上壮观的一幕:一类最为神秘、最为奇特的生物——恐龙,是如何脱离地面、飞上蓝天的。

拥有巨大身躯和柱状四肢的蜥脚类恐龙是大型化恐龙的代表,也是地球上曾经生存过的最大陆生动物。它们之中最大的个体体重估计等同于十几只大象;它们的身体长度也是惊人的。2006年夏季,我们在新疆昌吉奇台境内的恐龙沟发掘了一具蜥脚类恐龙标本,估计其脖子长度就超过15米,身体全长超过35米。如果世界上最小的闪绿蜂鸟头尾相接地排列,那将需要大约700只才能达到这一条恐龙的长度。与体型相对娇小、长着翅膀的鸟类相比,蜥脚类恐龙不仅巨大笨重,而且有着明显不同的身体结构:它们是四足行走的动物,形体更像今天的大象。尽管两者存在着如此巨大的差异,但科学家们依然相信,相对许多我们熟悉的诸如蜥蜴与鳄鱼这样的动物类群,甚至相对于似乎与鸟儿更相像的与恐龙同时代的天之骄子——翼龙,蜥脚类恐龙与鸟类的亲缘关系更近。

在现代生物学中,有关这种亲缘关系的推论是进化论研究的根本与基础,甚至是现代生物学的基础。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。