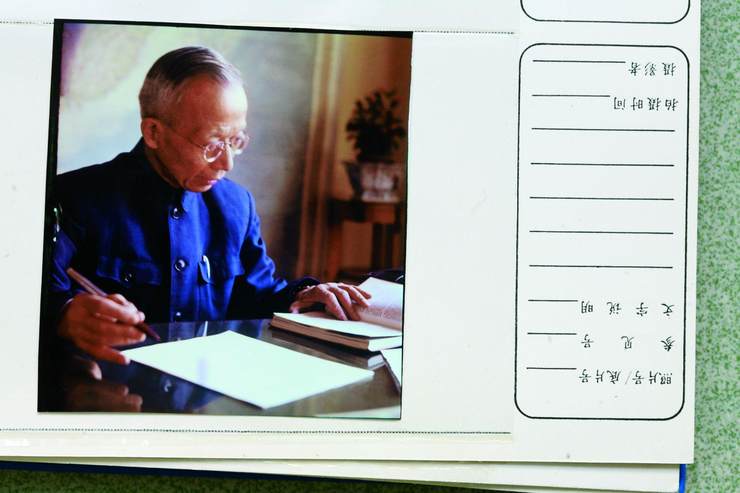

竺可桢

他掀开了中国历史气候变迁的神秘面纱

1972年,竺可桢首次揭示中国近五千年来的气候变迁意义 颠覆欧美权威的历史气候观点,开创中国历史气候研究之先河,创建物候学学科出处 南京大学十二人提案/地理科学与资源研究所十人提案/北京大学九人提案/中山大学五人提案/北京师范大学两人提案/兰州大学七人提案

公元1618年的冬天格外寒冷,对万历皇帝而言,这个冬天没有任何好消息:在北方,努尔哈赤已经向帝国正式宣战;在西北,农民暴动此起彼伏;在南方沿海城市,物价飞涨,税收艰难。最重要的是“天道”异常,灾变频生,旱、蝗、风、雹、水、霜、地震和瘟疫这些灾变已经使万历怀疑是上天在惩罚他和他的帝国。

虽然此时,中国的瓷器仍旧是伦敦中产家庭的时髦用品,中国的棉花仍旧在菲律宾和墨西哥市场上大受欢迎,但盛产这些物品的帝国已经到毁灭的临界点上。第二年春天,万历的10万大军在辽东被努尔哈赤不到6万的铁骑击破。此次战败后,虽然明帝国在风雨飘摇中仍旧挣扎了20多年,但帝国灭亡的命运已经被注定。

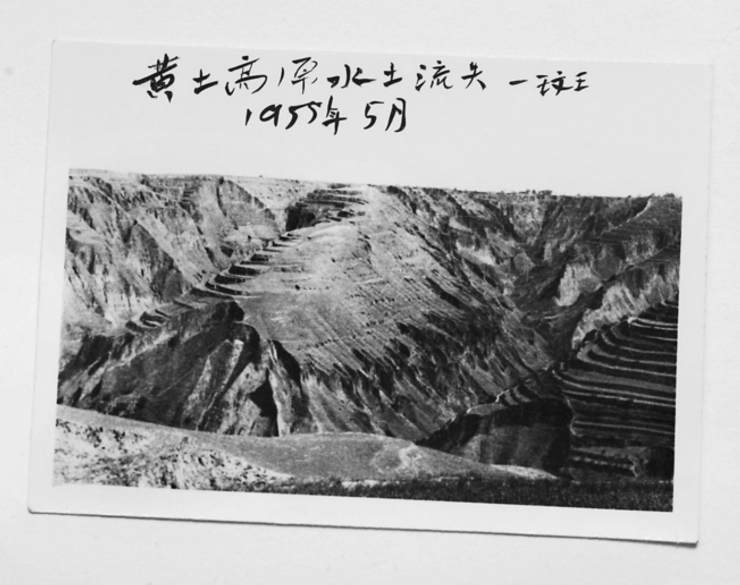

300年多后,很多历史学家在研究这段历史时惊讶地发现,抛开种种复杂的历史因素,“天道”异常与明帝国的灭亡有着直接的联系。明代末年的灾变气候在中国历史中不是一个独特现象,而是阶段性经常发生的现象。历史气候不断变迁的观点在今天看来已经是常识,但在20世纪20—30年代间,大多数欧美的气候权威相信,气候在历史时代是稳定的。根据当时奥地利的汉恩德的意见,如果一个地方做了30年的温度记载或40年的降雨记载,就可以给该地建立起一个标准。这个标准能够代表该地过去和将来若干世纪的温度和雨量。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。