中华鲟的存亡之路

文章出自:中国国家地理 2010年第08期 作者: 胡彦鸿 李风

2009年9月30日晚上10时,在宜昌三峡大坝上游,离三峡大坝不到500米的一排低矮的平房中间,一颗“大米粒”沉在水中,它身边有近万颗和它一样的伙伴。突然,这颗“大米粒”在水里转起了圈,然后率先钻出一条小尾巴来。在不到一天的时间里,2万余尾鲟鱼苗相继诞生在这排平房里。这是中华鲟研究所三峡坝区研究基地全人工繁殖的第一批中华鲟,标志着中华鲟保护取得重大技术突破,意味着中华鲟全人工繁殖取得成功,可以通过人为手段保存这一中国特有水生物种。

濒危从持续千万年的长江生命通道被人为阻断开始

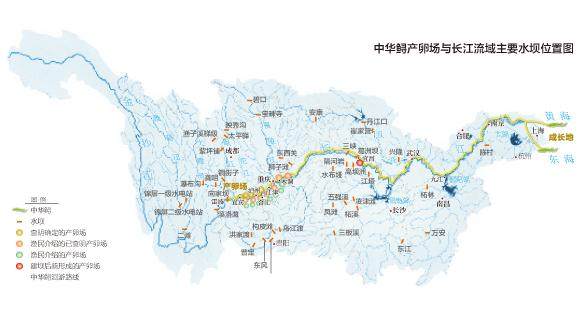

中华鲟出生在长江上游的金沙江段,生长在中国沿海,是中国特有的大型洄游鱼类。尽管有日月定位、地磁场、水域气味等多种说法,科学家们至今也无法解释,祖辈的产卵地是如何在一代代中华鲟的生命中留下如此强烈的不可磨灭的烙印。每年夏初,成年中华鲟离开东海和黄海,溯长江而上。在葛洲坝截流之前,它们会经过上海、南京、九江、武汉、宜昌、重庆、宜宾等地方,历过半年多完成3000 多公里的行程,耗尽体力,回到金沙江,找到祖辈的产卵场,产卵后再返回海洋。在这往返长达一年多的旅程中,中华鲟竟然完全不进食,这样的生存方式已经持续数千万年。至于它们为什么要洄游,现在科学界也无法解释。

到达目的地的中华鲟将卵产在长江上游金沙江江底的卵石上。刚产出的鲟鱼卵直径约3毫米,黑色透亮,仔鱼一孵出来就能游动,腹部还带着残留的卵黄。几周后它们消耗完卵黄的营养,在金沙江中觅食生长。数月后,它们就会长出硬骨块,外表和父母已经没有什么区别了。然后,它们将循着祖辈的道路用上一年多的时间克服重重险阻游到大海,在海洋中经过20至40年时间长成几百公斤重的大鱼,再听从生命对它们的召唤赶赴金沙江这一世世代代的产卵地,开始生命的又一次轮回。

宜昌的南津关是长江入川的要道,这段江面最窄处只有180米宽。每年10月底,中华鲟必经这里到上游去产卵。有宜昌的老人说,解放初期,在江水清澈的日子里,站在峡口能看到成群的大鱼在往上游,鱼多得随便拿块大石头砸下去就能砸到一条。那时他们还不知道这种鱼叫中华鲟,他们都称之为鳇鱼。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。

Thriller_FD