徐霞客是峰林峰丛学说第一人

文章出自:中国国家地理 2011年第10期

20世纪50年代,我对徐霞客的喀斯特调查成就十分敬仰,于是进入了地质部水文地质工程地质研究所喀斯特研究小组。作为一个对喀斯特学和洞穴学尚未入门的青年来说,我当时对徐霞客成就的认识是浮浅而朦胧的:“奇人奇书”是主要印象。50多年过去了,随着研究工作的深入,我逐渐地“懂得”了《徐霞客游记》。这里确实存在一个374年后的我们(徐霞客最精彩的喀斯特记述是1637年完成的)在喀斯特科学理念上(尤其峰林与峰丛喀斯特)向374年前的徐霞客逐渐接近的过程。

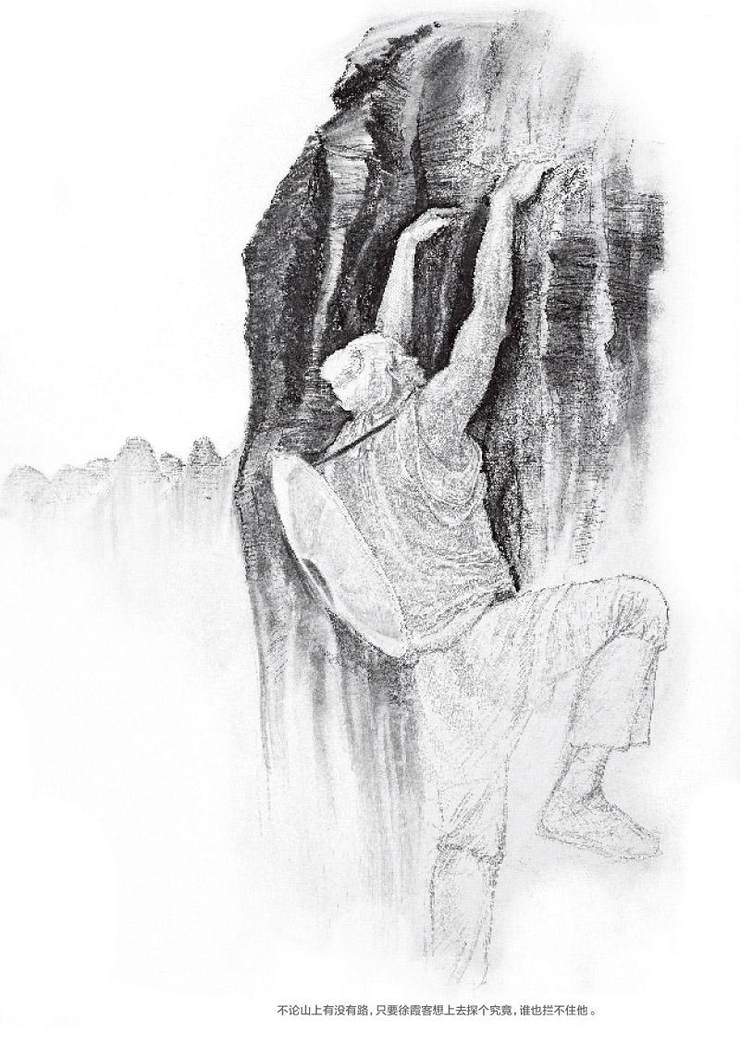

徐霞客西南之行的最大科学成就,是创立石山学和洞穴学,尤其是对全球喀斯特类型中最为显赫的峰林与峰丛喀斯特进行了开创性的研究。

1637—1639年间,徐霞客游历与考察的地域正是世界上喀斯特最发育、喀斯特形态最丰富多彩、喀斯特地貌最壮丽辉煌、喀斯特连续分布面积最为广大(数十万平方公里),并以最典型的峰林、峰丛喀斯特地貌为主导的中国湘、桂、黔、滇地区,他在峰林峰丛地貌最发育和洞穴数量极多的广西境内逗留时间最久(自1637年农历闰四月八日至1638年农历二月二十八日,约一年时间)。徐霞客考察的地域,是“Karst”(喀斯特)一词的起源地斯洛文尼亚的Kras高原所不可比拟的。

根据斯洛文尼亚学者Andrej Kranjc最新的阐述,“Karst”(喀斯特)一词的起源和演化的最新语言学研究是这样的:“Karst”由位于斯洛文尼亚和意大利边界上的“Kras”高地的名称演化而来。该高原海拔150—450米,面积约550平方公里,分布着碳酸盐岩(石灰岩和白云岩)。高原地面大致平坦,其上规模不大的漏斗、洼地遍布,各种典型的喀斯特形态随处可见。

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。