最后的驮盐队

文章出自:中国国家地理 2007年第02期 作者: 加央西热

驮队过扎龙藏布时,其实并不是每次都能英姿飒爽地骑马过江,如果马匹没有经历过这种惊心动魄的场面,别说下水过江,就是听到驮牛踩冰的声音都惊得竖起耳朵直往后躲,这时盐人无论怎样驾驭,都无济于事,那他们就只好骑着驮牛过江。

我的驮盐情结

我是从小看着来来往往的驮盐队伍而长大的。一拨一拨的驮盐人,沿着那条由无数个驮盐人踏出的小路而形成的驮盐大道,穿梭于家乡和盐湖之间,然后到南方做盐粮交换。盐人们天生擅长做生意,一路上和沿途的牧民以物易物。

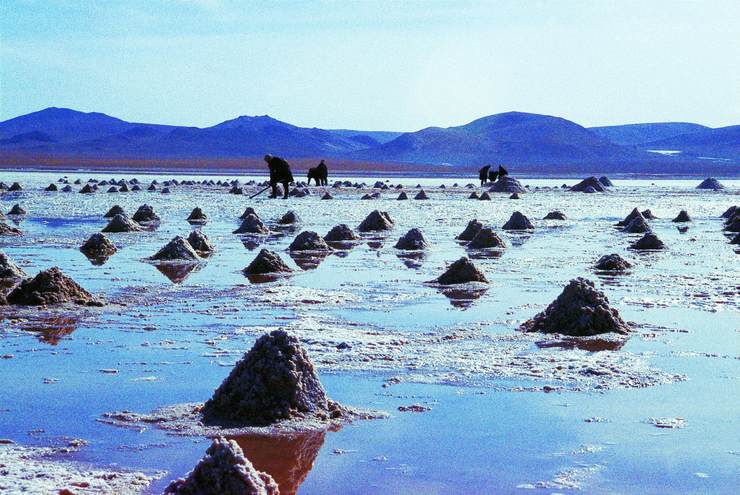

采盐虽然是项辛苦工作,但盐湖里歌声嘹亮,藏北牧民总能在艰辛而单调的劳作中加入快乐的元素。劳动歌声中还夹杂着具有伴奏效果的悠扬哨音。藏北牧民在长期与牛羊打交道中练就了天才的口技表演才能,他们与马牛羊几乎都是用口哨进行沟通。口哨不仅是牧人与家畜沟通的信号,也是劳动消遣的一种方式,与劳动歌具有同等的功效。

当长到十多岁时,我就独自钻入驮队的帐篷里头,开始和人家做起买卖。当然我只能够卖一些属于自己的小东西来换取我喜欢的物品,我就曾用靴带换回对我无比诱惑的钢笔。

90年代中期,姗姗来迟的现代文明开始席卷西藏这片高地了,地方驮盐队在逐年减少,一是因为汽车多了,驮盐的任务可以用汽车来完成,不再需要用牛羊去驮盐;二是因为国家给牧民供应口粮,不用千辛万苦去驮盐换口粮了;还有,国家在藏区全面推广加碘盐,因此驮队驮来的湖盐正逐步退出藏民的生活。我希望在古老的驮盐方式消失之前,随着驮队走一趟,记录下这个消逝中的传统。

漫漫“行军”路

1994年3月15日,我终于有机会加入班戈县保吉乡五村的驮盐队,这支队伍有7人,200头驮牛,前往离他们最近的赞宗盐湖。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。