遗鸥:从戈壁滩到渤海湾

瑞典的“中国遗鸥”

2006年10月的一天,距离中国万里之外的瑞典首都斯德哥尔摩已经进入深秋。我走进了瑞典自然博物馆的大门,绕过宽敞的外展区,主人把我带进了地下一层的标本储藏室。储藏室昏暗、干燥,好像一个大仓库。这里的标本并不对外展出,只供科研人员研究之用。所有标本静静地躺在一排排柜子的抽屉里。在房间尽头的那个柜子,显得比其他柜子更加精致,因为那里存放着一些模式标本(所谓模式标本,就是科学家描述新物种时所依据的那个标本,它规定了该物种形态特征的“标准”,严格地说只有一件,因此具有很高的科学和历史价值)。

主人打开柜子后,轻轻拉开一个抽屉。当一只黑白两色的鸟类徐徐地露出全貌后,我有些释然地叹了一口气,没错,是它,黑色的头罩,白色的眼圈,暗红色的喙和双脚。遗鸥,在这个时空里,我们又重逢了!我仔细端详着这个标本的标签:“1929年4月24日,采集人:Sderborn,采集地:中国,内蒙古额济纳旗葱多尔(Tsondol)。”77年前的春天,在弱水河流域一个“红柳茂盛的地方”(葱多尔的蒙语含意),遗鸥首次向人类揭开了它神秘的面纱。然而仅仅两年之后,它戏剧性的身世争议便开始了。

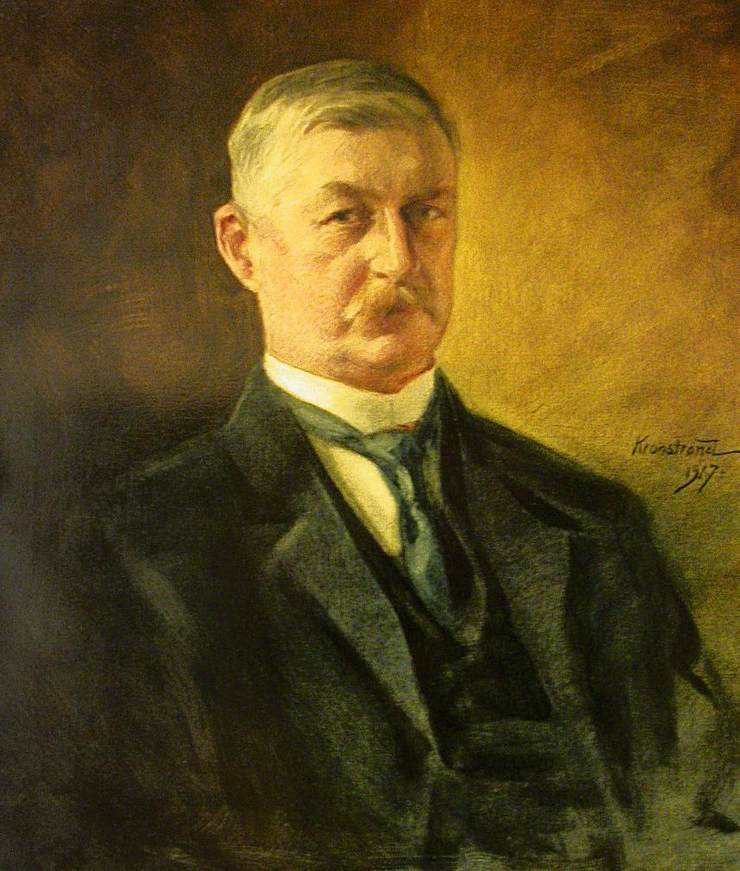

1931年,时任瑞典自然博物馆馆长的动物学家隆伯格(Ejnar Lnnberg)撰文记述了在额济纳旗采到的一些鸟类标本,对于这只来自亚洲大陆腹地的鸥,他仅寥寥数笔指出是已经被命名的黑头鸥(地中海鸥)的一个东方地理种群。或许是隆伯格在仔细观察和思考后,隐约觉得这只鸥是否意味着一个尚未为科学界所认知的新种类,同时他又觉得以一只标本来下结论过于草率。他在同年的晚些时候另撰文把这个问题提了出来,并稍显犹豫又隐晦地使用了Larus relictus的学名,意为“遗落之鸥”。遗鸥至此开始为科学界所认知。

命名仅仅是个开始,在随后的几十年内,并不是所有学者都承认“遗鸥”这个物种的有效性和独立性。国际鸟类学界对遗鸥的身世众说纷纭。这种分类争议的焦点是:遗鸥到底是一个独立的物种,还是从属于其他物种?一些主流的观点都认为它是另一种在亚洲腹地繁殖的棕头鸥(Larus brunnicephalus)的一个色型或者是渔鸥 (Larus ichthyaetus) 与棕头鸥杂交的产物。是什么原因使得历史再次跟遗鸥开了个玩笑呢?我们知道,一个有效的物种应该是可以互相随机交配产生可育后代的个体集合,而这些个体和其他物种的个体之间存在生殖隔离。而如何在自然条件下证实生殖隔离本身就是一个学术界的难题。其次,那个时代的分类学,还是以形态特征为主要鉴别依据的。很多鸥类的体羽均为银白色,在繁殖期具有黑色的头罩,形态差别极小,因此很难区分。显然,“生殖隔离与否”成为判断未知种类和已知种类间的关系上是充分必要条件,但遗鸥标本和生态资料的缺乏使这一疑问继续悬而未决。

责任编辑 / 高新宇

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。