保山:在大地褶皱中的名城

重走徐霞客游滇路

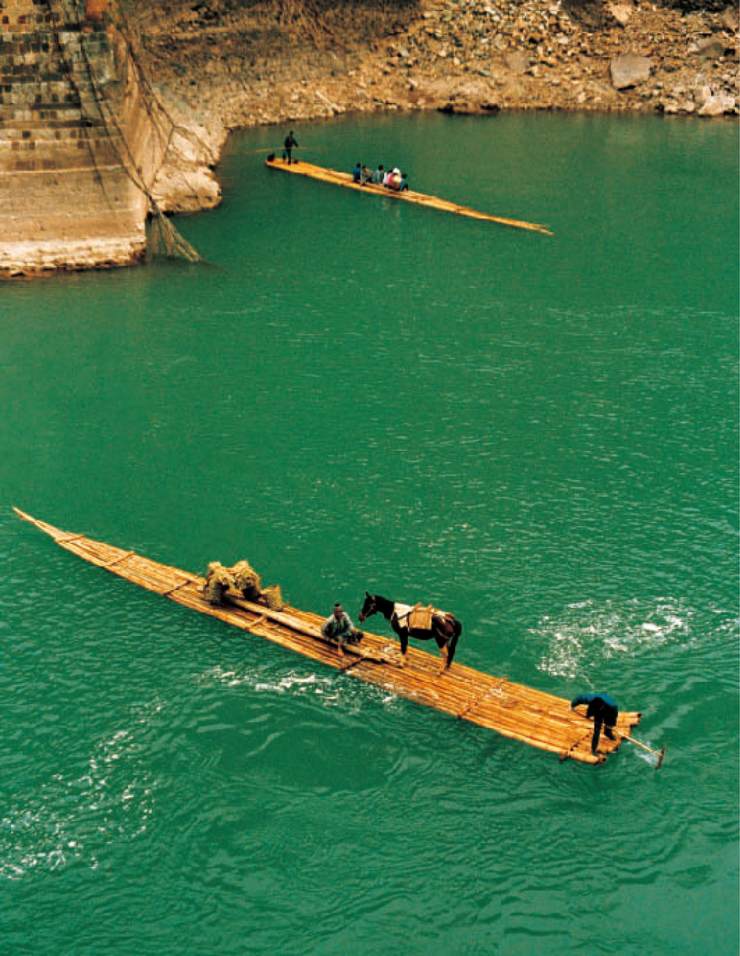

澜沧江是一条伟大的国际性河流。徐霞客当年由此兰津古渡过澜沧江到永昌(今保山)。400年过去了,这古渡口竟然仍保持往昔的模样。(徐晋燕 摄)

从剑川去保山比较麻烦,中间要在下关下来换车。7月17日我早晨8点半在剑川上的车,将近晚8点了才抵达保山市隆阳区。双脚一落地,一座楼房林立近山而建的现代城市就矗立在眼前。这跟出版于民国的《缅边日记》中的保山城的面貌,已经判若天壤了。

徐霞客出大理境,一路上陟下坠登山临水奔保山城而来。只可惜他这一段的日记只到“南瞻澜沧西岸,群峰杂沓……”就佚失了,一共缺失了10天的日记。好在《缅边日记》上说:“现在的县城,最近的一次是在明朝万历年间重修的。”因此《缅边日记》作者曾昭抡看到的保山城,应当跟徐霞客看到的差不太多……

“保山街上,并没有洋车和其他近代式的交通工具,唯一的代步方法,是坐轿子,而轿子却很少。在路上往来的,全是步行。有一位本地人,在外面很久。他告诉我说,初回保山以后,有三件事给他的印象最深。这三件事:辫子多,小脚多,驮东西的黄牛多。此次我们来到保山,看见辫子已绝迹,其它两点,却真不错……”

“大街上最考究的店铺,夜间点着打气灯。普通店铺,多半是点洋油灯。店前的摊子(大部分是食物摊子),有的点马灯,有的点一种本地特有的灯。最后一种是把松香放在一只直径大约三寸左右的铁碗里,上面架着小条的木炭;烧起来以后,这样的灯发出不小的火焰和黑烟,确是别有风味……”

责任编辑 / 单之蔷

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。