耍猴,灾荒逼出来的行当

我第一次见到猴是在三年困难时期前。大概是1957年底,家乡几个大队合伙去云南贩过一回马,马买好之后,卖马人就送了贩马人一只猴子,说是孙悟空为猴类,当过天宫中的“弼马温”,把“弼马温”叫做“避马瘟”,取个谐音,图个吉利,贩马可一路平安。不想到家之后,大跃进来了,马归了公,猴子也归了公。归公的猴子恰巧分给了我们那个队。只是马能干活拉车,而猴子只能观赏别无他用。河南为平原,平常极少见到猴子,众人图个稀罕,便将它用铁链拴了,拴在队屋院里的古槐树下。

那时候是大食堂,猴与人一样过上了“共产主义”。不想到了1959年,生活越来越苦,到处都有饿殍,大食堂也散了伙,猴子没人管了。那几天,猴子的叫声格外凄厉,连队长也犯了愁。若放猴儿归山,上千里都是平原,没山可放;养吧,人还没得吃,怎能还顾得上它。后来,村里有个叫二旦的单身汉,说猴儿从万里云南来到咱河南,不容易,反正我就一个人,权当娶个猴老婆吧!

不想这二旦并不太“二”,他先跟那猴交朋友,对它关怀体贴,有饭先让它吃,结果就有了人猴情。后来二旦就驮着猴儿去了南方水乡,靠耍猴儿度过了困苦年月,竟还从湖北咸宁带回了一女子,婚后为其生了一群儿子。二旦为感谢“猴儿”,为儿子取名都带“猴”:大猴、二猴、三猴。记得那个猴子直到“大四清”那年才死去,埋猴的时候,二旦让几个儿子都穿孝服为老猴送终,并专为猴特制了一具猴棺,还请了唢呐班,惊动了许多人去看热闹,成为当地一奇。

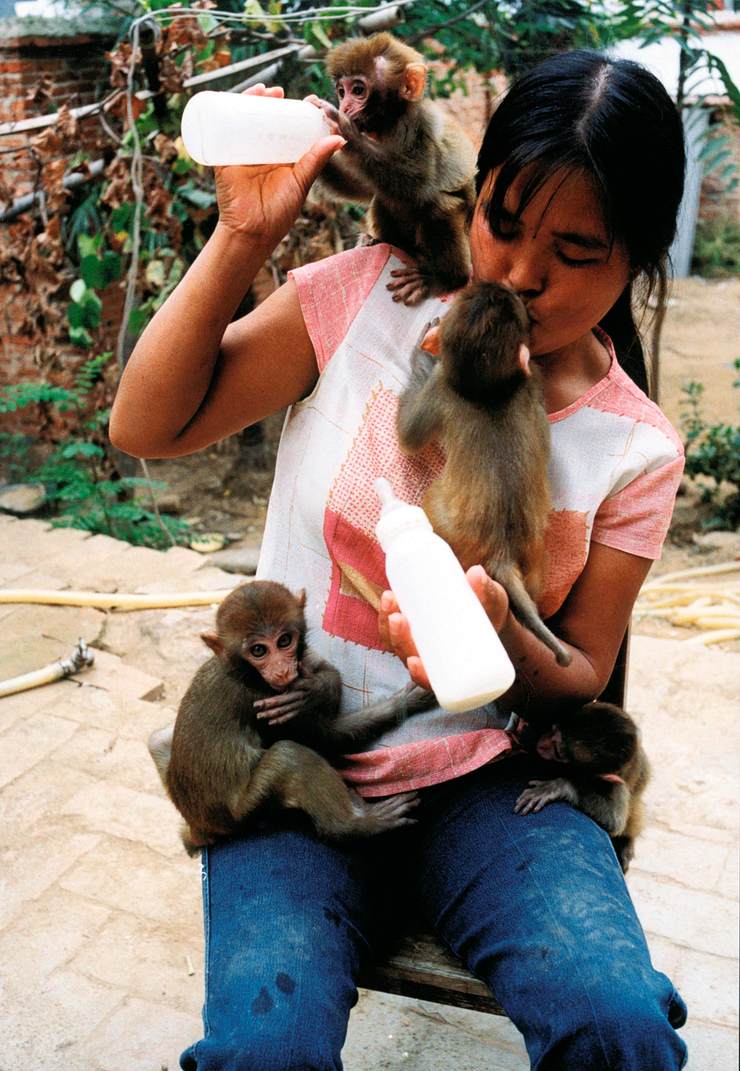

人在猴在:耍猴人把猴子当“人”

中国真正的耍猴之乡是安徽的利辛和河南的新野,都属淮河流域。尤其新野,耍猴耍过了国界,在东南亚就颇具名声。新野在河南西南部,是刘备的发家之地。吴承恩也曾在此做过几年知县,据传所着《西游记》之灵感就来于此。据《新野县志》载,这里从明永乐年间就有养猴人。他们从几百里外的太行山深处捉到猴子,带回新野,就开始了与猴相依为命,一代一代传承繁衍,这里虽少林没山,却成了猴子的聚居地,足可称为世界一奇。如果世界上只剩下最后一只人类养大的猴子,那只猴子肯定是新野人所养。道理很简单,在这个世界上,唯有河南新野的耍猴人把猴子当成了“人”,人在猴在,毫不含糊。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。