一个收藏家的银币珍品

文章出自:中国国家地理 2001年第01期

标签:

在80年代,有500块钱,甚至50块钱,都存在成为收藏家的机会,因为当时几百块钱便可以买一堂漂亮的红木家具

在中国银币收藏领域,陈业是属于第一方阵的。可能有些人藏品的货币总值能超过他,但品种不会超过他;也有些人藏品的学术价值超过他,但数量和规模超不过他。老一辈收藏家超过他的那一部分多是解放前得到的,即使是1966年以前收进主要藏品的,其观点也一定形成在1949年以前,否则他不会在那个特殊的年代搞收藏。故“文革”后出现的像马未都、路东之以及陈业等中青年收藏实力派,可以说是新中国培养出的第一代收藏家。这是一个让现代人感到既陌生又熟悉的群体,他们在20世纪末留下了令人回味的特殊收藏印迹。

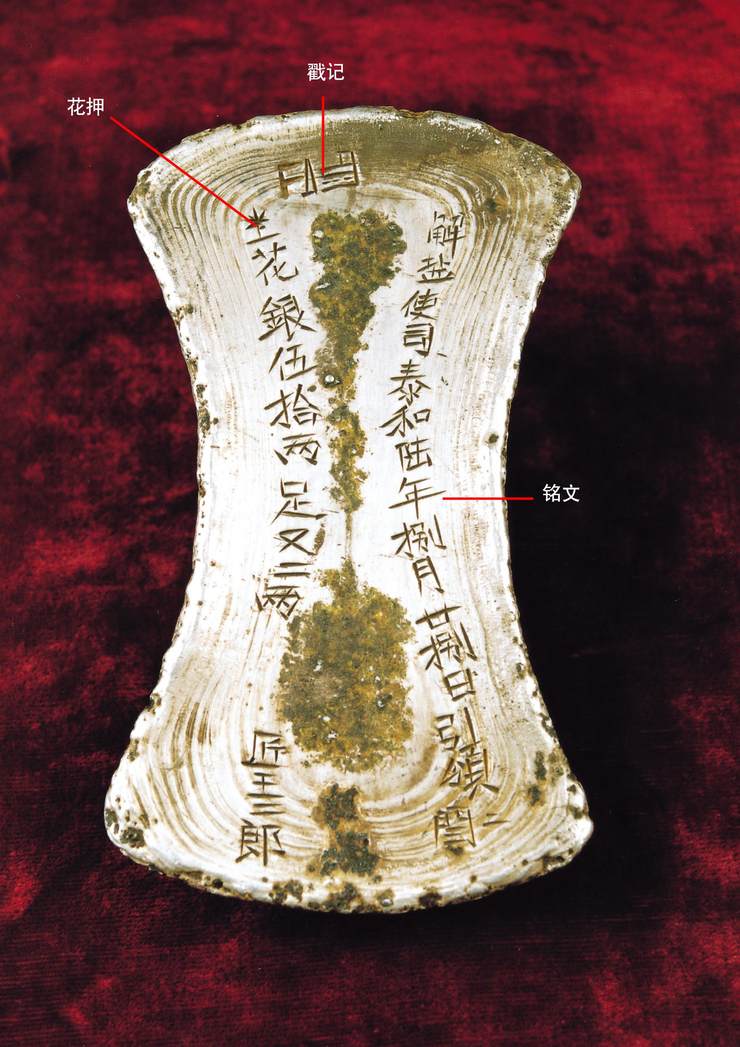

注:银铤和银锭是有所区别的。铤是扁而长之物,银铤是条状的中间略细的长方体;锭是指块状的银子,有长方体及元宝形状等。在银币史上,一般宋以前的称银铤,元代称银元宝,明清多称银锭。

陈业是在80年代迷上钱币收藏的,但古钱币带给他的梦幻诗意则根植于他的少年时代。那时偶尔碰到的清代方孔圆钱,对好奇心颇重的陈业已是不可多得的艺术品。长大后他选择了财会专业,毕业后作过一段会计工作,由于天天跟货币打交道,那原本神秘诱人的古钱币和他愈来愈亲近了。

陈业开始收藏时只看重金银币,这一点与外国人对中国钱币的追求有点不谋而合。外国人对中国文化的了解带有很大局限性,龙、胸前印着“勇”字的兵及梳着大辫子的男人,仿佛就是中国的标志。但外国人看重中国的金银币也是自有道理,因为那多是由外国人设计的,形制也是仿照外国的,背面基本上都有英文,他们可借此了解它的面值、产地。出于同样的原因,外国人对中国民国时期的纸币也颇为青睐,一些有英文字母的中国纸币就是在英国和美国印刷的。

当然在中国银币收藏上,陈业具有外国人难以比拟的熟悉本土文化的优势,而且他还赶上了千载难逢的好时机。那时,有500块钱,甚至50块钱,都存在成为收藏家的机会,因为当时几百块钱便可以买一堂红木家具。而后来,随着文物知识迅速普及,拿出5千甚至上万块钱,也很难在某个收藏项目上形成气候。

责任编辑 / 李雪梅

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。