从“羊圈”走向世界

一位美国人类学家眼里 彝族小村的变迁

文章出自:中国国家地理 2013年第06期

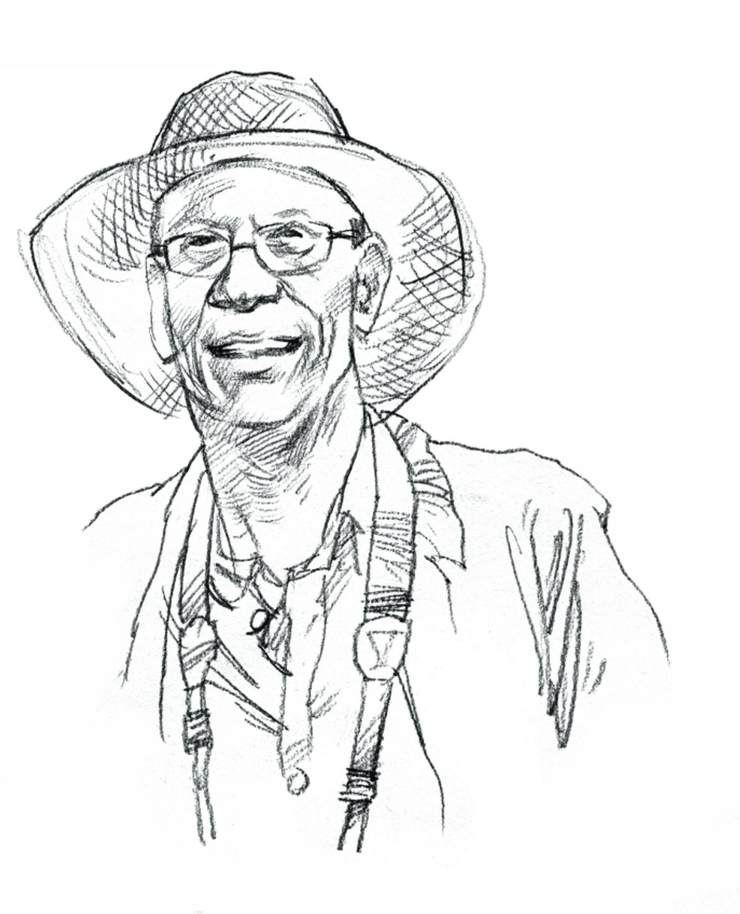

撰文/郝瑞

(Stevan Harrell)

美国人,华盛顿大学人类学系和环境与森林科学学院教授。他从田野考察出发, 对中国彝族的历史、族群认同、文化变迁、教育、彝学史等进行了深入的思考、研究和梳理,是20世纪80年代以后对中国西南民族研究卓有成效的少数外国学者之一。

(Stevan Harrell)

美国人,华盛顿大学人类学系和环境与森林科学学院教授。他从田野考察出发, 对中国彝族的历史、族群认同、文化变迁、教育、彝学史等进行了深入的思考、研究和梳理,是20世纪80年代以后对中国西南民族研究卓有成效的少数外国学者之一。

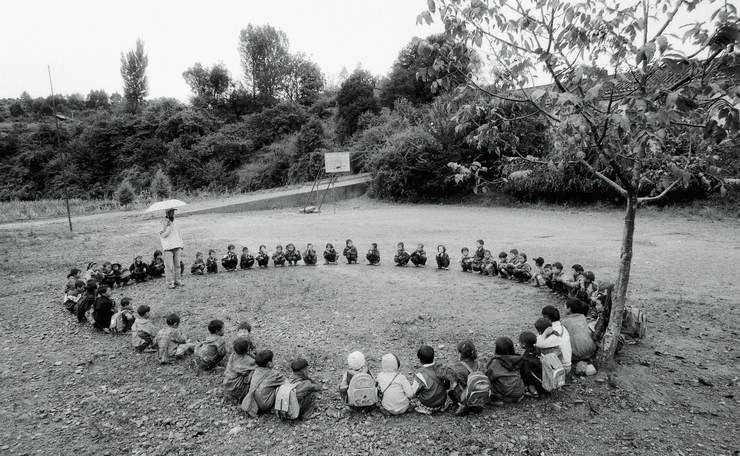

一块平整的土地上简单地竖立起篮球架,这就是羊圈小学的操场了。被孩子们围着的这位老师名叫格布乌萨,是羊圈村人。他在2000-2002年中专毕业后的待业期间,在羊圈小学代课,负责体育课和学前班的部分课程、掌管伙房、兼做电工和其他杂务。

“如果不考虑孩子读大学的话,钱应该够了。”羊圈村的村民马正华坐在山坡上,等着把刚打死的狗烧完——这是一种当地的彝族传统仪式,边喝啤酒边和我聊天。

由于春旱,山坡上的草黄黄的,看上去非常缺乏生机。这次回家,马正华带回了9000元钱,这是他在四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康县打工,开推土机修公路赚来的。到了早春播种玉米的季节,马正华就从阿坝州赶回家,翻地、点种子、把化肥和农家肥混在一起施到地里、用汽油泵抽河里的水浇地、再用塑料地膜盖在田上防寒防旱……农忙期一结束,马正华就会再次外出打工。

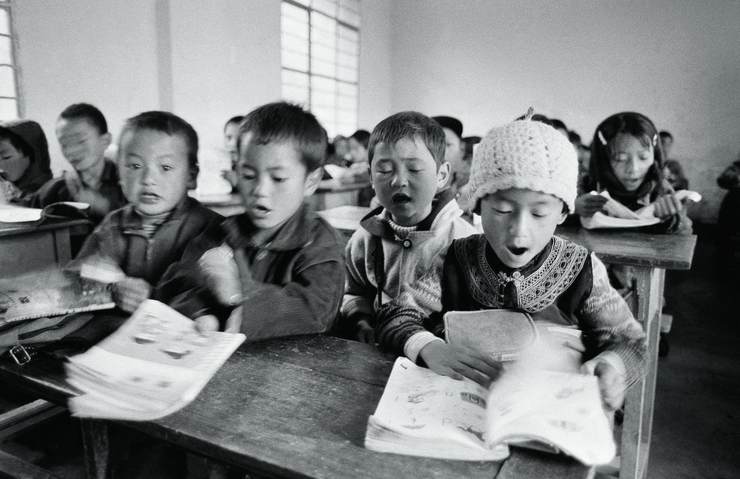

诺苏孩子从能行走的时候就要背起箩筐挖土豆,挥起镰刀割猪草,分担家庭的劳动。在学校,放学后彻底清扫教室和校园也是每天的功课,由孩子们轮流承担。

2007年开始羊圈小学为学生提供免费的汉语各科教材,教师用汉语授课。但在刚建校时,在学前班和一年级,还需要教师用诺苏语辅助讲解和翻译。

羊圈的“诺苏”,到20世纪90年代还过着古老而传统的生活

上面我所描述的马正华的生活,似乎非常平凡,和现在中国农村千千万万个普通农民的生活别无二致,但实际上这份“平凡”放在马正华身上却又是“特殊”的,因为他是一个生活在羊圈村的“诺苏”(凉山彝族的自称)。

从四川省凉山彝族自治州首府西昌出发,走一小段京昆高速,转上S307省道,在隧道和群山间穿行3个多小时到达盐源县,走过盐源县西北40多公里起伏的坡地,来到白乌镇。虽然名曰镇,但白乌镇仅有一条长不足百米的街道,这就是地图上公路的末梢了。羊圈村距白乌镇不到5公里,但只通土路。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。