恐龙长成这样你信吗?

文章出自:中国国家地理 2010年第06期 作者: 龙引 郭建崴

Dinosaur(恐怖的蜥蜴)被译成了“恐龙”

1841年7月,英国古生物学家欧文(Richard Owen)在普利茅斯召开的一次大英协会会议上宣读了一篇论文,他根据产于中生代地层中的3个化石爬行类物种的特征宣布命名:“我建议称之为dinosaur。”这个词来自于两个希腊文词根,前面的词根dino意思是“巨大、恐怖的”,后面的词根saur意思是“蜥蜴”,欧文在论文中加了一个脚注fearfully great lizard,意为可怕的大蜥蜴。从此以后,这类“恐怖的蜥蜴”带给人类无尽的想象。

欧文“发明”恐龙这个名词的时候,他所依据的不过是巨齿龙(1677年发现化石,拉丁名原意是“巨大的蜥蜴”)、禽龙(1822年发现化石,拉丁名原意是“鬣蜥的牙齿”)和林龙(1832年发现化石,拉丁名原意是“荒野蜥蜴”)。欧文依据它们的特点创造出了一个“目”,即“恐龙目”,随着发现的增多和研究的深入,1872年以后“恐龙目”已经被取消,所有的恐龙类古爬行动物已分属于蜥臀目和鸟臀目了。

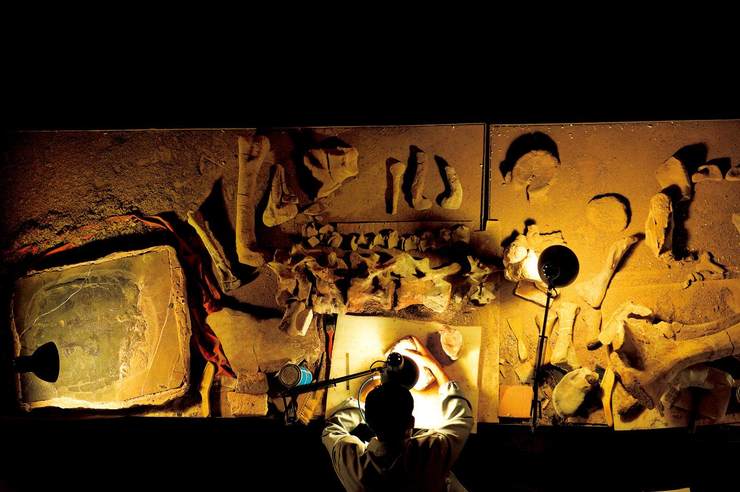

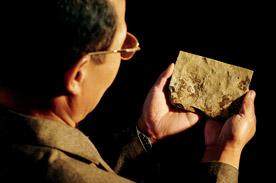

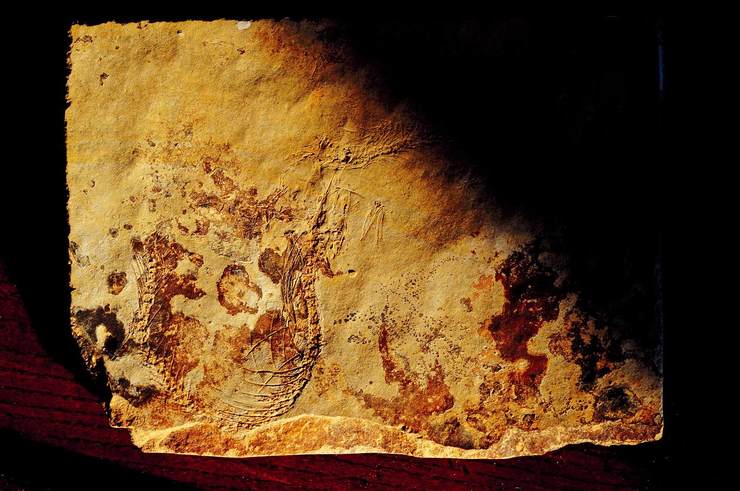

辽宁的退休工人李相文(图1)于2003年12月散步时,在辽宁省建昌县宫山咀乡梅力营子村行龙沟山上捡到一块石头,3年后,他在一篇12000字的论文中写道:“打开后里面有一个弯曲着身躯约15—16厘米长、张着大嘴、有角、有须、有腹、有胸、有爪、有鳞、有足、有尾、有锥状骨质物的古脊椎动物化石。”(图2)这块化石给他的第一印象就是:“怎么和龙有相像的地方呢?”他对古代文献有关龙形象的论述进行了整理,断定这块一亿三千万年前晚侏罗纪的化石就是“能大能小的”龙实体的化石。李相文的观点已经被古生物学者们否定了,但是他作为一个非专业人士而对一块巴掌大小的化石倾注了巨大心血这件事,却让我们感受到中国人对龙所饱含的感情。古人见到化石的机会应该是很多的,当他们见到巨大的化石时,心里的震撼可想而知,那些代表身体局部的化石给人留下的碎片式的印象,在时间的长河里被人类传递着、拼接着,也许,中国龙的样子就是在这样的过程中形成的。极速体育网址_jrs信号直播_jrs信号直播/王凯

这些最早被发现和命名的恐龙总是被研究者与蜥蜴联系起来。这种现象与大名鼎鼎的居维叶(Baron Georges Cuvier)是分不开的,因为早在1795年,居维叶在研究原产于荷兰马斯特里赫特的白垩矿场的海生动物下颌骨化石的时候,就认定它是与现生的热带巨蜥关系密切的一种蜥蜴。这种化石动物当时被科尼贝尔(William Conybeare)命名为“沧龙”,原意是“默斯蜥蜴”。今天我们知道,它是一种生活在中生代海洋中的巨型爬行动物,不属于恐龙。

鉴于居维叶在当年学术界的崇高地位和巨大影响,其后所发现的一系列巨大而奇特的骨骼化石都被认为是生存在远古的这种或那种蜥蜴。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。