哈萨克人的“家”

许多人都知道新疆的哈萨克族是游牧民族,但未必有多少人知道他们怎样转场放牧。尤其是那一顶顶色彩艳丽、做工精细的帐篷,随着他们走遍天山南北,它的装卸过程更少为人知。自幼生活在伊犁的我,不但对哈萨克牧民制作毡房有着浓厚的兴趣,更有一种强烈的愿望,想把那难忘的劳动场景展现在大家面前。我终于找到了一个机会,跟着一支游牧队伍辗转迁移,亲自尝试了一次“人走家搬”的非常经历。

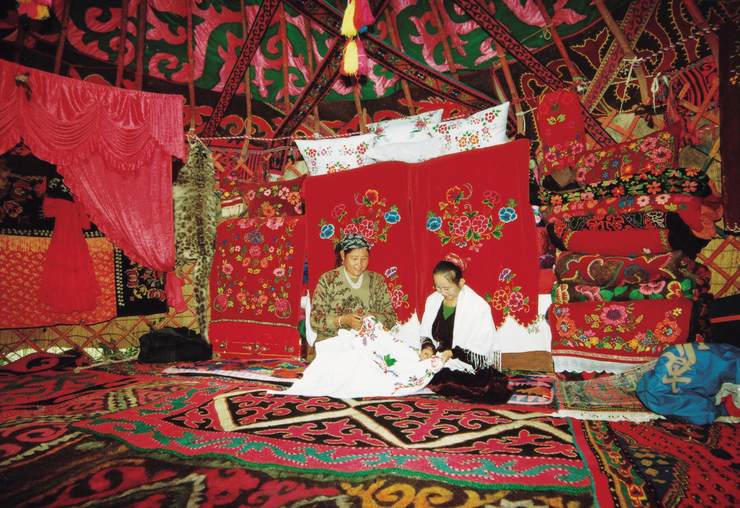

走进“阿吾勒”(哈萨克族最基本的牧业生产单位,意为村庄),就看到牧民们正在拆毡房,转场开始了。由于在“阿吾勒”中牲畜是各户私有,牧场却是大家公有,所以所有的牛羊都要集中在一个牧场上放牧,并按牧草生长的季节一起转场。转场时最值得一看的,就是拆装那像点点繁星一样镶嵌在草原上的毡房了。哈萨克毡房最大的特点就是轻便,由于轻便所以安装快捷、易于拆卸且便于携带。一座毡房的所有部件,不到一个小时就可以全部拆开并用毛绳捆扎在骆驼身上,而且在崎岖的山路上怎样颠簸跋涉也不会松散。到了目的地,有经验的两三个牧民只消2个多小时就可以搭起一座毡房来。如在搭建的地方住久了,为防止过度践踏而影响草地生长,几个人就可以将毡房抬起来挪个地方。

驮毡房的主要交通工具是骆驼,我原以为骆驼有“沙漠之舟”的美誉是因为能耐严寒、酷暑和干渴,这次才知道骆驼的负重能力也远远超过了牛和马。我看着“阿吾勒”中的每家人有条不紊地把毡房拆开,粮食、被褥、衣物等日常物品打包,再分类紧紧地捆绑在骆驼身上。一般的毡房及所有用品需要用4到8峰骆驼。第一峰骆驼上捆被褥,如果有小孩,则要在捆绑时预先留出能容纳孩子坐卧的小窝。后面的骆驼依次捆绑衣物、日用品、食品、毛毡和毡房骨架等。每匹骆驼之间都要用牛皮绳联接,以防走失。转场是哈萨克牧民生活中的大事,因此分工明确。妇女骑在最前面的马上,马与第一峰骆驼也要用绳索相连。青壮年男子赶着大群牛、马、羊紧随其后,由于牛羊众多,一路上还要照顾它们吃草喝水,因此行动迟缓。往往妇女们的骆驼队在途中已经搭起“阔斯”(一种圆锥形的简易小毡房)做好饭食,还要等数小时甚至一天以上,后面的牛羊群才能陆续地到达。

终于找到了一片合适的放牧草场,这里地势较高、地面干燥且接近水源,牧民们准备安营扎寨了。他们的毡房有大有小,大小全取决于房墙块数的多少。常见的有三种:简易小毡房;4块或6块的中型毡房;8块或10块的大型毡房。其中,4块和6块房墙的毡房在哈萨克牧民的“家”中最为普遍。这种毡房高有3米多,占地面积为20平方米至30平方米不等。无论哪类毡房,结构都比较简单,一般由围墙、房杆、顶圈和木门组合而成,又分为上下两部分,上为穹形下为圆柱形。

责任编辑 / 马明

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。