沙漠之舟

野骆驼

1999年春天,在由美国国家地理协会出资的一次国际联合野骆驼考察中,我们在阿尔金山北麓的荒漠里发现了这只孤独的野骆驼,它警惕的望着我们,尽管我们之间的距离很远。它此时正在从阿尔金山向罗布泊迁徙的路上,它将在那里度过夏天。在那次考察中我们一共记录见了160多头野骆驼。

普热瓦尔斯基是第一个把野骆驼标本向世人展示、并将野骆驼在科学上加以命名的人

1877年冬天,罗布荒原上寒风凛冽,俄国探险家普热瓦尔斯基和他的考察队正艰难的行进着,他们来到罗布泊已经好几个月了,但传说中的野骆驼还是连影子也没见着。这天,考察队进入了阿其克谷地,普热瓦尔斯基开始向当地的猎人打听哪里有野骆驼,但令他始料不及的是:猎人说,他们前几天刚刚猎到过!于是,普热瓦尔斯基从猎人手中买下了他们刚捕获的2只成年野骆驼的皮张以及一个野骆驼胎儿的标本。这3个标本成为世界上首次在博物馆陈列的野生双峰驼标本,至今它们仍保存在俄罗斯彼得堡博物馆。

当野骆驼的标本在彼得堡博物馆展出时,有许多动物学家猜疑野骆驼是家骆驼逃匿到野外后野化后的种群。他们的猜疑也不是没有理由,因为双峰驼曾经是丝绸之路上的主要交通工具,家养双峰驼在打通由中国向西至黑海的对外贸易中起过重要的作用,它们在荒漠中迷失的事件曾经不止一次地发生过。但科学家们后来发现,野生双峰驼与家养双峰驼之间有着明显的区别,野生双峰驼有更纤细的体格,更短的浅灰棕色毛,较小的蹄和小而直立的驼峰;头骨的分类特征二者也有许多不同。1883年普热瓦尔斯基由此而将野骆驼命名为野生双峰驼(Camelus bactrianus ferus),从此,罗布泊成为野骆驼的模式标本产地。

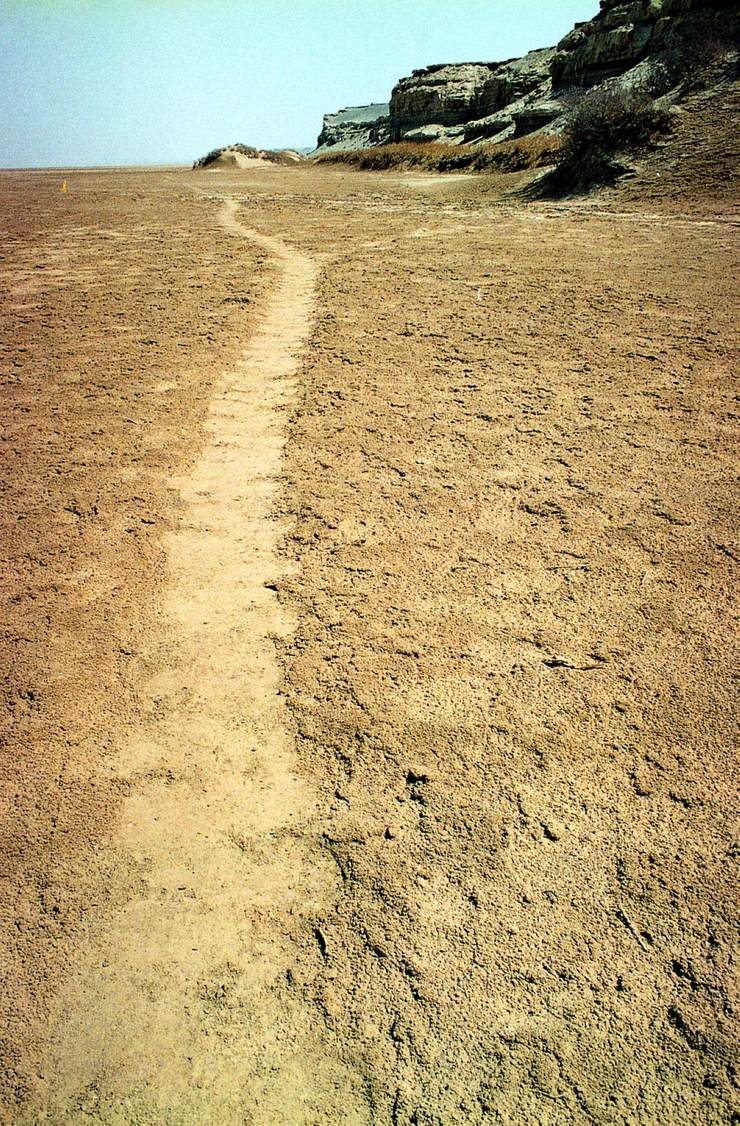

在广袤的罗布荒原野骆驼的分布区中,我们不时发现一条条约40厘米宽的平坦小道,向远处延伸,将一个个的古井和盐泉或一簇簇罗布麻和一片片芦苇丛相连结,因而这种“野驼小道”实际也是野骆驼等动物的“联络图”。根据这一特性,我们找到了野骆驼在罗布泊的栖息地,显然这些小道是野骆驼用来觅食和饮水的通道,在罗布荒原野骆驼为食一口草、饮一口水将要行走几十公里的路程。

我国在早在1959年就把野骆驼列为一类保护动物,野骆驼一直是北京动物园的镇园之宝

普热瓦尔斯基将野骆驼作为科学记录发表后,引起了动物学界的重视。这以后,英国人利特代尔和瑞典的斯文·赫定等探险家相继来到我国西北地区考察,均获得了野骆驼标本,进一步证实了野骆驼的存在。但在他们以后,西方探险队发现野骆驼的机会越来越少,以致许多国外学者担心这一物种可能已经极为稀少或已处于濒临灭绝的状态。

新中国成立后,很重视野骆驼的保护,野骆驼的研究也有了新的进展。1959年全国列为一类保护的动物只有7种,其中就有野骆驼。同年,中国科学院动物研究所的周嘉滴等科学家在我国内蒙古自治区吉格德查汗的沙漠地区不仅找到了野骆驼,而且还捕获到一只活体小野驼,后来,这只小野驼被运到北京动物园供科学研究和展出。当时,活体野骆驼在北京动物园展出的消息轰动了全国和全世界,它证明,已经多年不见的野骆驼在中国仍然存在。这只雄性小野驼一直活到1967年;其间,只要国外的动物学家来到北京,他们必定要去北京动物园看那只野驼,它一直是北京动物园的镇园之宝。

责任编辑 / 徐健

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。