卧龙

让大熊猫重返自然

自从大熊猫惹人喜爱的形象成为世界自然基金会(WWF)的标志和全球自然保护运动的一面旗帜、一种象征以来,卧龙自然保护区作为国际合作研究大熊猫的典范,也就名正言顺地成为当今“朝拜”大熊猫的圣地。这里发生的一切变化也就同时具有了新闻性,凡是与大熊猫有关的事情都能引起世界的关注。

不久以前,我在美国《科学》杂志上看到一篇题为《以卧龙自然保护区为例谈保护区的生态退化》的文章。作者刘建国系美国州立密歇根大学教授,它通过对卧龙保护区建立前后一些资料的对比分析,认为自1975年以来大熊猫高质量的栖息地非但没有增加反而不断减少,其消失的速度不仅比保护区成立之前快得多,甚至超过保护区外的周边地区。作为一个环保工作者,对此,深感不安:《科学》杂志所提供的数字准确吗?卧龙是否存在森林破碎化和质量下降的问题?圈养大熊猫回归自然和野生大熊猫摆脱濒危困境之路还有多长?我带着这些问题于2001年的深秋动身前往卧龙。

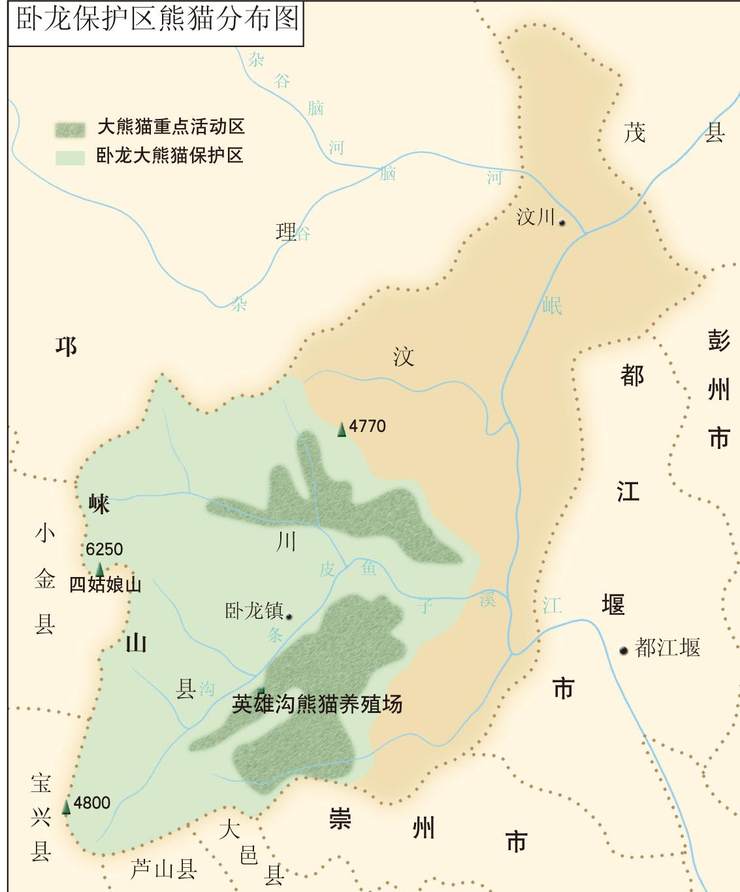

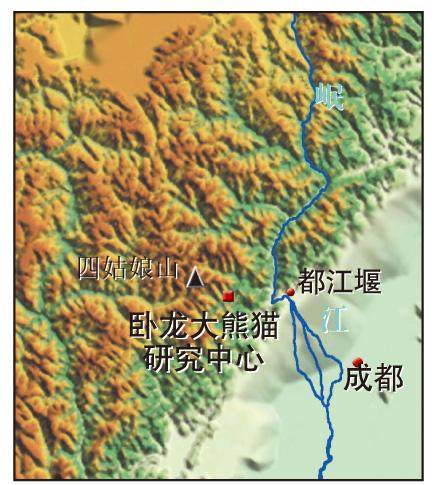

出了成都,岷江河谷两侧的濯濯童山秃岭让人回想起木材生产“大会战”的20世纪六七十年代。长江上游森林砍伐的后果不仅让当代人饱尝频发的洪水,还要“父债子还”,让下一代或几代人进行生态修复。过了木江坪隧道便进入卧龙自然保护区,这里秋色正浓,一片五彩斑烂,与岷江河谷相比可谓别有洞天。但仔细观察就不会为“满目苍翠”而兴奋了。视力所及的皮条河两岸,原始森林已经不复存在,除去少量零星的耕地,多代之以人工林和处于自然演替初级阶段的次生林。显然它们都不是大熊猫的最佳生境,这种直观的印象很容易使人对上述一文中的数据信以为真:从1965至1997年的32年间,卧龙保护区适合大熊猫生存的高质量的栖息地从1.42万公顷降至1.18万公顷,而不适合大熊猫居住的土地,则从11.8万公顷增至13.6万公顷。当我向卧龙中国大熊猫保护研究中心主任张和民问及此事时,他告诉我,刘建国和他的研究生就是在这条人类活动最集中,影响最剧烈的皮条河河谷中调查的,而这一带,是卧龙保护区的生活区和实验区,其面积仅为卧龙保护区面积的7%,(保护区面积为20万公顷),卧龙还有占面积93%的核心区,那里才是野生大熊猫的栖息地。用生活区与实验区中的调查结果涵盖整个卧龙保护区,自然是不恰当的。

但他强调的关于要注重保护大熊猫高质量的栖息地和防止破碎化的观点,是值得引起我国自然保护工作者和林业工作者高度重视的。“破碎化”原指一个完整的栖息地被分割成多个不相连的栖息地,因而限制了大熊猫为了觅食、求偶和躲避某处竹子开花而进行的正常迁徙。

责任编辑 / 李志华

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。