江南皮影

无人接力的“独角戏”

文章出自:中国国家地理 2013年第08期 作者: 蒋蕴 许志伟

十指逞诙谐

绕过古色古香的宣城水东老街,一幢两层挂着“皖南皮影博物馆”牌子的小楼房便是何泽华先生的家—那里既是博物馆,又是居所。江南诸省的皮影戏中,皖南皮影占有重要地位,是南方皮影的典型代表。何泽华自幼在家传皮影氛围中长大,七八岁时就喜欢拿着毛笔在碎牛皮上涂鸦,后来跟随师傅何祖鸿学习皮影的画稿、描样。展厅内,何老师向极速体育网址_jrs信号直播_jrs信号直播师展示了他亲手制作的一套皮影。这些本该在戏台上腾挪跳跃的角色,如今只能默默静立在展柜之中。

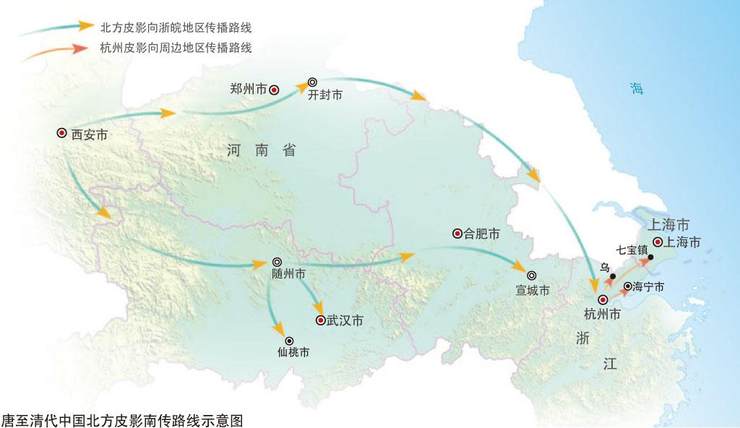

所谓皮影艺术,就是通过光源照射在由动物皮革制成的半透明人物造型上,然后由艺人操作和演唱,通过屏幕投影来演绎故事。古诗曾这样描写它:“三尺生绢做戏台,全凭十指逞诙谐。有时明月灯窗下,一笑还从掌握来。”跟随几次北人南迁的步伐,诞生于关中地区的皮影戏顺势传入长江以南地区。从此,原本粗犷的北方皮影遇到了江南丝竹,唱腔变得温婉起来,表演也日趋细腻。南传后的皮影以杭州为中心,逐渐向四周的皖南、浙北、苏南等地扩散,逐渐形成了具有江南风情的皮影流派。其中,浙江海宁、安徽宣城的皮影,成为最后的遗存。

浙江海宁,垂垂老矣的“皮影牵手”

正月里的一天,84岁的皮影戏老艺人徐二男坐在浙江省海宁市盐官古镇皮影馆门口晒着太阳。这几天气温骤降,但比天气更冷清是戏馆的生意:整整一上午,没有一个人来看戏。徐老师唯一的女弟子陈沁岸正在仔细地拾掇着箱子里的道具。昏暗灯光下,木箱表面历经岁月留下的包浆,泛着明晃晃的光泽。因为身体原因,作为海宁皮影戏传承人的徐二男亲自上场的机会很少。多数时候,他是以“艺术指导”的身份在一旁看晚辈们操作。

徐二男成长于三代皮影世家,12岁就跟父亲学习皮影戏,是海宁远近闻名的“皮影牵手”(皮影戏主要操作者)。老人肚子里装着248出剧本,自己最拿手的“本子”有《薛刚闹花灯》、《狄青平西》、《薛刚反唐》、《孙悟空闹三宫》等。得知我来采访,他决定亲自上阵,演上一出。“皮影戏分文戏和武戏,但大家都爱看武戏,热闹啊!”老人笑着说。

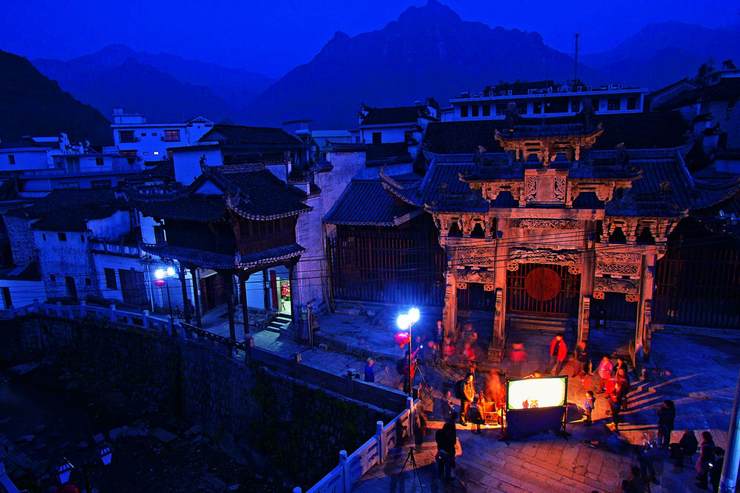

在盐官老街的皮影戏馆里,一张素布、一盏昏灯就是简易舞台。那些用薄牛皮制作的“生、旦、净、末、丑”一个个粉墨登场了。激越的鼓乐声中,老人为我们充分演绎了“中国传统动画”的韵味。跟北方皮影不同,他用抑扬顿挫的“乱弹”和“长腔”(海宁皮影戏的音乐唱腔)吟唱,用几根细细的竹棍舞弄小小的皮影人蹦蹦跳跳,演绎着世态万象。正所谓“两根竹棍表尽喜怒哀乐,一双巧手调动千军万马”。至于传统皮影乐师,多数已离世,健在的几位已古稀之年。所以更多时候,皮影戏馆里的锣鼓声都来自后台角落里那台陈旧的电脑和音控台。只有贵客来了,他们才会把散落各村的老乐师接过来,演一场原汁原味的戏。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。