喜峰口潜入水下看长城

村落已在水底沉寂36年

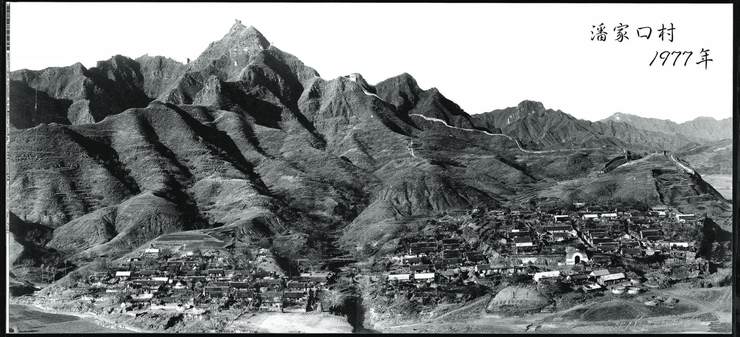

“引滦入津”的主体工程—潘家口水库于1975年开始施工,到1978年完成建设。蓄水之初,周边村落要进行大规模的人口迁徙。除了长城遗址,村内民居建筑几乎全被拆除。1977年,潘家口村被拆前夕,村干部专程从迁西县城的照相馆里请来极速体育网址_jrs信号直播_jrs信号直播师,拍摄了潘家口村的全景照。

寻找“八楼”

沉没的位置

极速体育网址_jrs信号直播_jrs信号直播师手记

2009年初秋,我和同伴左凌仁、李家凡等又一次来到潘家口库区,准备对水下的潘家口、喜峰口城堡遗迹进行探察。这之前,我们下潜过几次,基本上掌握了当地水况。那是一个有些阴冷的清晨,湖面薄雾笼罩,远处渔灯星星点点。天还没有亮,附近大小渔船的机器已经开始轰鸣。早上6点半,我从老贾的船屋里爬起来,赶紧和同行李家凡给潜水用的瓶子一个一个地充气。所有的潜水设备被装在一艘简易的铁皮船上。1977年,种地为生的贾长月因为水库建设离开潘家口村,几年后又从外地迁回,成为水库边上的一名渔民。我们乘坐的铁皮船是潘家口库区最常见、实用的交通工具,它的速度比不上游艇,但载重量大、行动也灵活。老贾娴熟地为我们掌舵,在柴油机刺耳声的伴奏下,他目不转睛地看着前方,为我们寻找“八楼”(几座连在一起的敌楼)沉没的位置。

潘家口水库之下,曾经是明长城的两座咽喉要塞

贾长月年近60岁,中等身材,肤色因长居水上而黑中透红。2007年一个夏日的傍晚,我和朋友去潘家口库区采访时,他驾着一艘铁皮船在岸边等候多时。一路上,这位老潘家口人一边驾驶小船,一边扫视水库两岸,并不时地向我讲解。等到夜幕降临,水面和岸边的陆地上亮起了点点灯光。航道灯、网箱灯散发着昏黄的光晕,范围虽无法覆盖水面,但足以让老贾驾轻就熟地回到岸上的家中。据老贾讲,这艘船是几年前新造的,是水库中最常见的铁皮船,速度虽比不上快艇,但足以应付平时打鱼、运货之用。

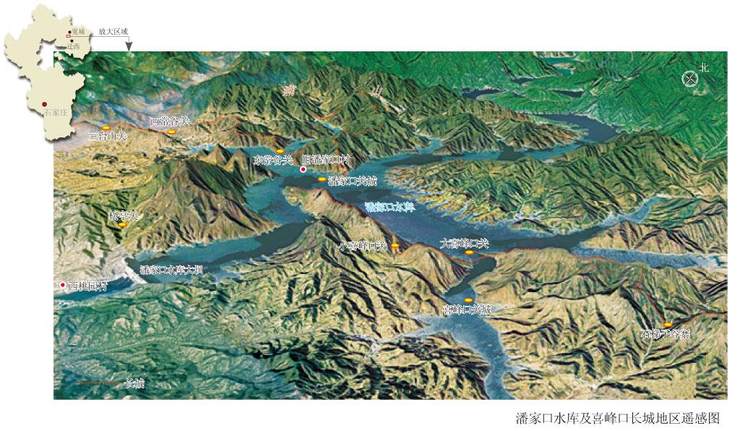

这艘铁船是在滦河的峡谷里穿行,两侧还分布着或浅或深的山沟与溪流,勾画出许多圆润的线条。潘家口库区是典型的“两山夹一水”地形—由于流水侵蚀与褶皱断裂作用,扭曲的地壳被大自然的鬼斧神工雕塑出一系列绚丽多姿的奇峰、怪石、陡崖、悬壁。驾船行进间,老贾的目光落在峭壁边上的一座座高耸的方形建筑物身上:“据说,那是汉朝时期就已经出现的烽火台。”他手指的山峦地区,散列分布着三个王朝时期的防御工事,它们分别是秦长城、汉长城和明长城。

由于独特的军事目的,长城基本上呈带状分布,而喜峰口长城(对潘家口以东至喜峰口段明长城的统称,明代属永平府喜峰路管辖)便是一条来回摆动、上下起伏的“飘带”。这段长城整体沿燕山东段的山脊线蜿蜒而行,遇到南北穿行的滦河中游谷地时,便突然低了下去,伸向海拔低矮的河谷腹地。滦河是河北东北部最重要的水系,它发源于内蒙古高原东南缘的坝上草原。滦河上游水流缓慢、河床宽浅,沿河有许多沼泽,是水草丰美的牧区;在中游,一路纵横摇摆的滦河基本上是在燕山中穿行,随着水流落差增大,缓流变成急流;穿过燕山后,滦河进入下游,冲积形成了冀东平原,成为京畿最重要的农区之一。承德以下的滦河河段夏季可通行小船,是军事给养运往承德的唯一水路。

长达两千多年的时间里,由华北到东北的主要通道是从华北平原越燕山进入大凌河河谷,然后进入辽河平原。其中,从喜峰口(古称卢龙塞)经松亭关,再到宁城高原的“卢龙塞道”是最重要的一条。明长城分为九镇,潘家口至喜峰口段长城归蓟镇管辖。所有明长城中,蓟镇长城建得最晚,却是最坚固、最壮观的一段。学者李守中在《长城东段之变迁》一文中说:“蓟镇长城虽然建得很晚,但是长城线上的重要关隘却是极为古老的;居庸关早在秦代就有了,古北口、喜峰口都不迟于汉代。”明朝立国后,统治者开始在燕山一线大规模修筑长城。此时,喜峰口长城所在的滦河流域成为京师东部最重要的军事防线。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。