绵竹年画

巴蜀大地的千年艺术奇葩

文章出自:中国国家地理 2013年第11期 作者: 袁蓉荪 程必伦

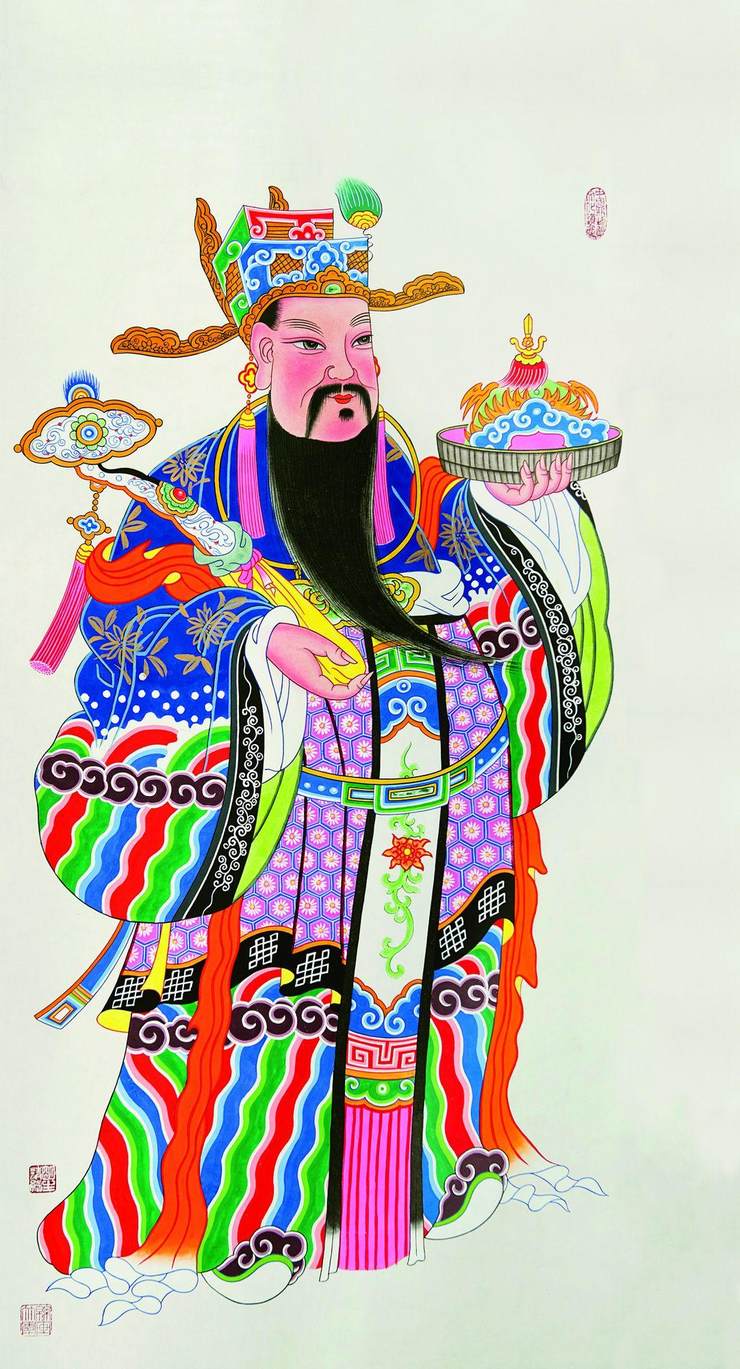

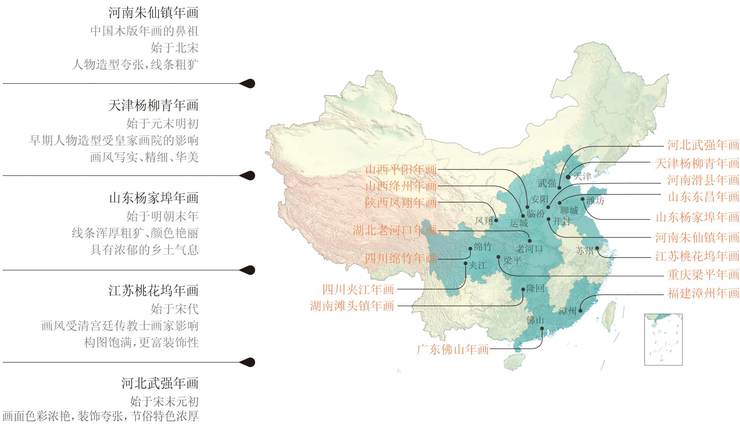

在中国,过传统春节的地方,都有制作和张贴年画的历史。按照国内美术史对中国民间木版年画分布区域的划分,北方年画主要指北京、河北、天津、陕西、河南、山东、山西等地区。其中以天津杨柳青年画、山东潍坊年画、河北武强年画、河南朱仙镇年画、陕西凤翔年画最为杰出。四川的绵竹年画、夹江年画和重庆梁平年画等是西南地区民间木版年画的代表,其中绵竹年画最为典型。在题材上各地的年画大体一致,主要分为镇宅门神、儿童仕女、神话故事等,但表现却各具风格。

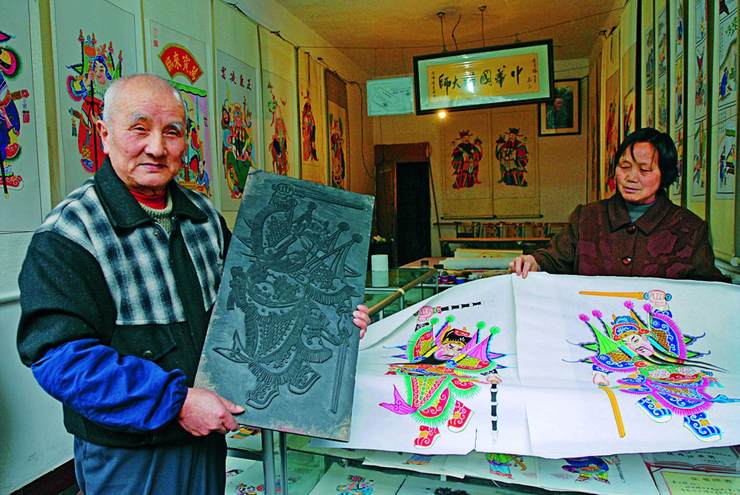

1968年的冬季,一夜大雪过后的四川省绵竹县,积雪覆盖,显得格外安静祥和。在绵竹文化馆里,西南送电公司安装高压线路的工人被安排在这里暂住,因大雪他们没有出工。在馆内嬉闹时,有人不小心撞坏了木板墙,无意间发现了藏于其中的140多块绵竹年画的木刻版。这是“文化大革命”期间,当时的文化馆馆长侯世武和老馆长黄宗厚,偷偷藏进文化馆夹墙中的清代木刻版。由于不懂年画,工人们将木刻版取出来,劈开当作薪柴生火取暖。当绵竹文化馆的工作人员闻讯赶到时,70多块精美的清代年画木刻版已被焚烧殆尽,仅剩74块得以保存下来。从那时起,作为一个传承了千年的古老民间艺术,绵竹年画的价值重新被各级政府重视起来。

因竹而兴盛的民间工艺

绵竹市地处四川盆地的西北部,距离成都市83公里,属于亚热带湿润性季风气候区,降水充沛,气候温和,适合竹类的生长,因盛产绵竹而得名。在《绵竹县志》中记载:“古时绵竹盛产竹,品种20余,绵竹尤胜,叶细片多而不下垂,质柔……”

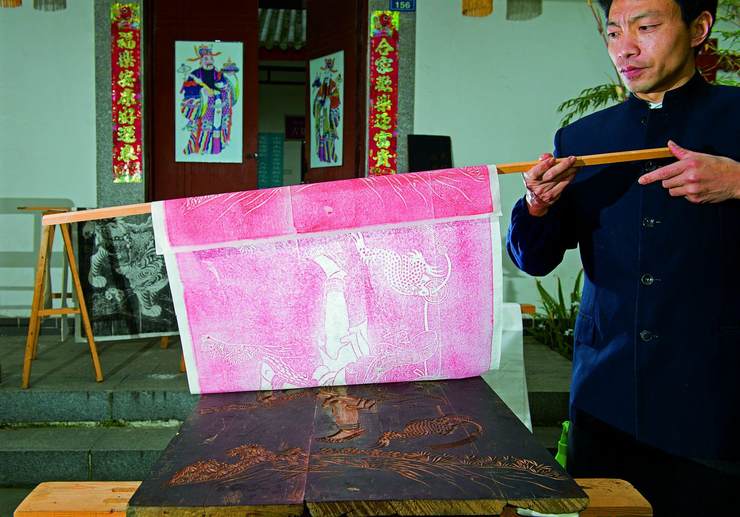

竹是中国古代最主要的造纸原料,据《绵竹县志》记载:“绵竹、白笳竹、笼竹凡十五种皆可造纸。”绵竹市也因多竹、竹节长且性绵的特点成为古时着名的竹纸之乡。绵竹盛产年画,与其曾经盛产竹纸有很大关系。“以竹造纸,明清极盛,全县有300家之众,年产各种纸千吨以上……竹纸之利仰给者,数万家犹不足,则印为书籍,制为桃符,画为五彩神荼、郁垒,点缀年景。”《绵竹县志》中的这两段记载,清晰地道明了当时竹纸生产的盛况,以及因此而产生的年画。竹资源的丰富带来了造纸业的兴旺,也带来了绵竹年画的兴旺。正如绵竹一位造纸工人所说:“绵竹年画为什么这么出名,就是做年画的纸好嘛。”

绵竹年画起源于北宋,那时并不称作年画,而称“门神”或者“画帖”。宋代赵在其着作《成都古今记》中写道:“正月灯市、二月花市……十一月梅市、十二月桃符市。”北宋时期成都就有了专门销售桃符(春联和门神)的市场,而当时最受欢迎的便是绵竹年画和夹江年画,两个都是盛产竹和竹纸的地方。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。