随着绳索的延伸

中国第二深的竖井出现了

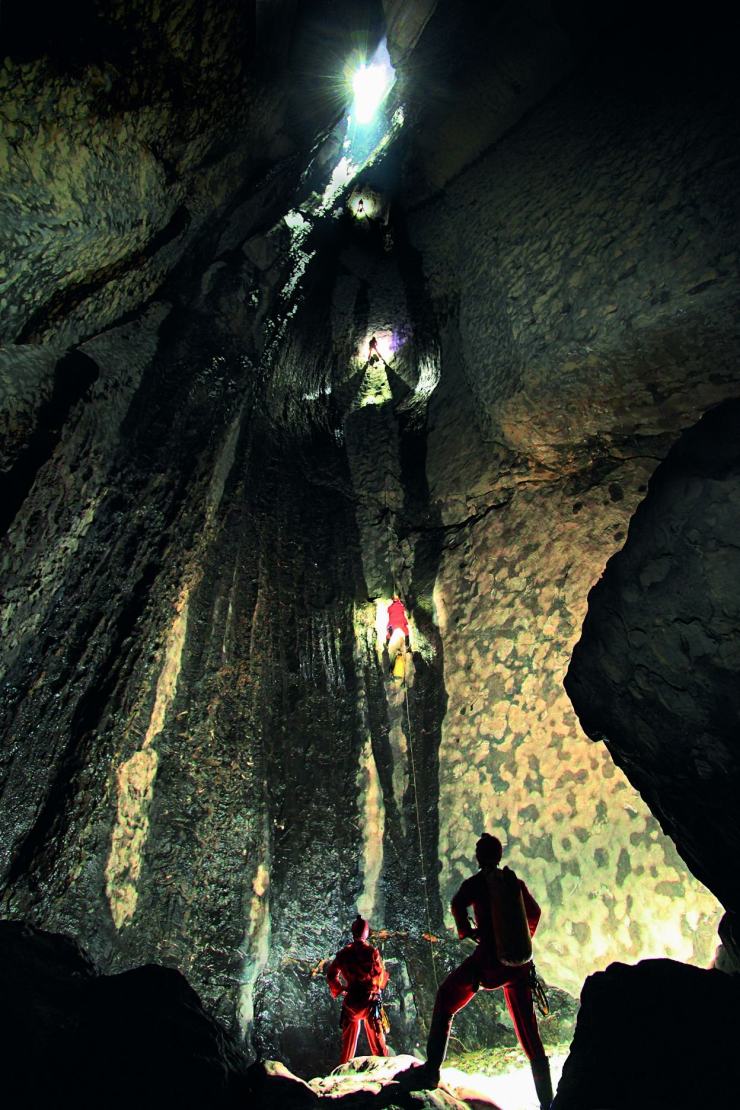

相比于广西、云南的喀斯特,重庆的喀斯特景观似乎没有那么响亮的名气。但是这里的喀斯特突破了我们所熟知的喀斯特峰林、峰丛等“传统”景观,更多是表现在纵深数百米的竖井、天坑、地缝等负地貌上,它们隐匿于深山和茂密的树木之中,往往难以到达,不能作为旅游地进行开发,甚至很多还不为人类所触及,是公众陌生的事物。可能正是这样的原因,也让越来越多的人加入到探索它们的行列。图中展示的是Fenix重庆探险队最近一次探索重庆万丈坑的情景。

我伸出右手,艰难地把绳索绕过下降器打上硬锁,以使它不能继续向下滑动。然后便悬吊在距离地面500多米的洞穴深处喘粗气。

刚才一块落石从我头顶呼啸而下,虽然闪避及时,左臂还是不走运地被一块坠落的石块砸中,痛楚渐渐蔓延及整个身体,安全带也紧紧勒着大腿让肢体变得麻痹……此时,离我最近的队友悬吊在距离50米以外的地方,这一切使我觉得自己的渺小和脆弱。但是我必须忘记身体的痛楚尽快下降到下一个平台,以躲避下坠的石块再次袭击。竖井平台是从坑口落下的巨石和坑里岩石分裂后堵塞形成的,流水在重力作用下,渐渐向下侵蚀扩张洞道。所以平台边有时候又湿又滑,稍有不慎就可能滑落到万丈深渊。

这是我3年内第四次在万丈坑探洞的情形。这些年,我跟随探险队走遍重庆、湖北、广西、贵州,探寻那些藏匿于深山和树丛中的溶洞。位于西南地区的重庆及其以东地区,由于地下发育了巨厚的石灰岩,并且地壳间隙性抬升频繁,因而发育了众多的竖井,中国目前最深的两个竖井都出自这里。而其他地区的竖井,无论是规模还是发育密度都远逊于这个区域。

竖井探险是一个团队活动,需要探险队员间的默契配合。图中几名队员正沿着绳索依次进入,他们身体下方的黄色袋子中装着还没有打开的绳子以及其他必需的工具。在下降过程中,他们要始终警惕上面的落石,同时选择比较粗糙的岩壁作为身体接触点,洞内温度的变化也是他们需要不断适应的因素。这里仍然能够看到洞口的亮光,然而当深入到井内,就只剩探险队员头顶探照灯的微弱光源了。

历时三年的探索,中国第二深的竖井浮出水面

万丈坑,孕育在重庆涪陵石夹沟的大山里。从2007年12月我和队友杨志小心翼翼地进入到仅150米深的地方起,这个竖井一次又一次地打破我们对它深度的揣测。2007年12月14日,第二次探测深度为320米;2008年3月27日,第三次探测深度为654米;直到2009年2月28日,第四次探测深度达到841米,跻身中国竖井深度第二位。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。