神秘“地缝”

虚掩的地狱之门

标签: 重庆市 基础地理 地质地理 化学地理 生物地理 喀斯特 洞穴

中国地质科学院岩溶地质研究所研究员

绘图/傅大伟

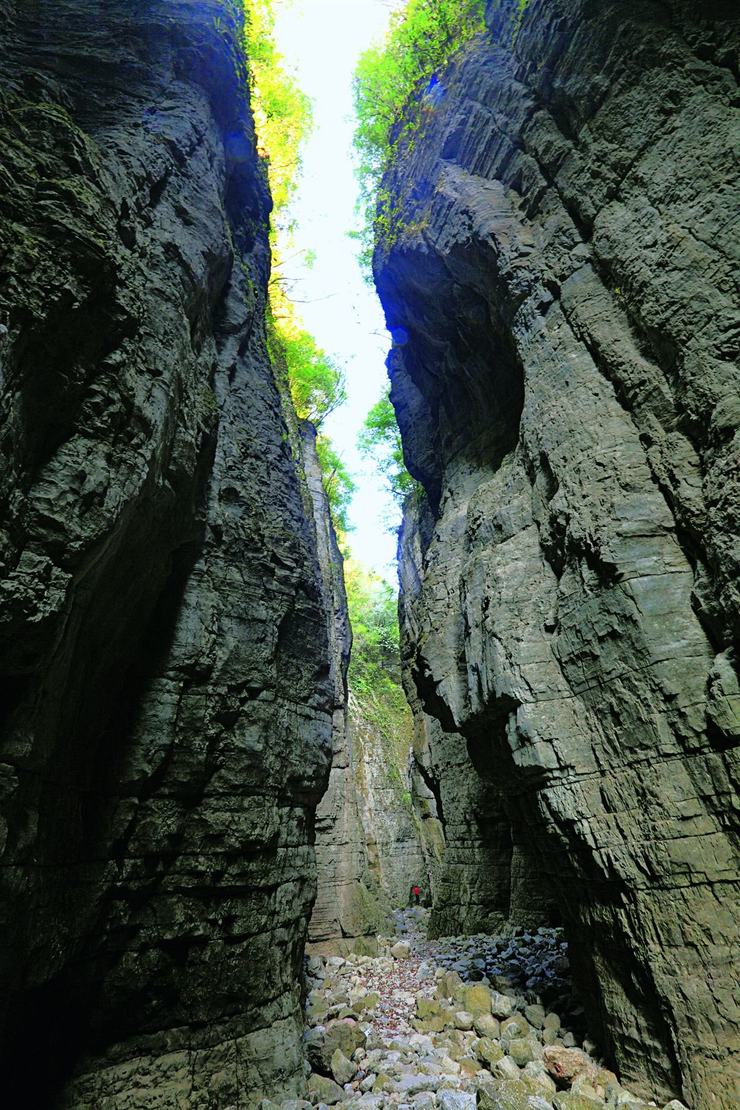

天井峡地缝式岩溶峡谷位于小寨天坑之南约3公里,其南部与下撒谷溪峡谷相接,北部与迟谷槽峡谷相接。峡谷近南北走向,全长6162米,谷底宽1—15米,谷深80—229米。由南往北,峡谷底部忽宽忽窄,忽明忽暗,忽高忽低,狭窄处宽仅1—2米,地缝北部末端深度229米,是整个峡谷中深度最大的地段。从峡谷底仰视,可见岩壁耸立,若即若离,阳光犹如一丝丝光柱直射而下,形成“一线天”景观。重庆境内地缝式岩溶峡谷不在少数,比如:武隆县的龙水峡地缝、三会溪峡谷,北碚金刀峡、万盛黑山谷、南川金佛山碧潭幽谷等部分峡谷段属地缝式岩溶峡谷。龙水峡地缝位于武隆喀斯特世界自然遗产地,峡谷段长1000米,切割深度达200米,谷底宽2—5米,平均深宽比接近20:1;三会溪峡谷位于武隆芙蓉江支流上,全长5.1公里,谷底宽5—10米,最窄处3米,两岸陡崖高200多米,也是地缝式岩溶峡谷。

在重庆市奉节县天坑地缝景区内,有一种与小寨天坑齐名的地质景观——地缝。地缝并不是一个地理学上的名词,而是对奉节这段峡谷的形象称呼,和天坑一样,首先出自天坑地缝景区。地缝发源于奉节县长安土家族乡火烧二坝,全长约37公里,由上部的茅草坝、黑湾、下撒谷溪和下部的天井峡构成,到达迟谷槽峡谷结束。其中天井峡是地缝中最为典型的一段峡谷,最大深度229米,而最小宽度仅有1米。从高处俯瞰,地缝蜿蜒曲折于石峰之中,犹如大刀劈开山体的一道缝隙,越窄处越显得峻峭深邃。岩溶学家杨明德先生曾形容其为“隙谷”,表示这种深度远远大于谷地宽度的特殊峡谷。

在奉节海拔2000多米的火烧二坝草原上,流淌出许多涓涓细流。这些细流在两座山梁间潺潺向前,当流淌到海拔1800米茅草坝一段较为宽敞的河谷时,汇聚成一条小溪。小溪在河谷中蜿蜒十余里后,顺着一处断岩扑跌而下。山势从海拔1800米降到1200米,跌荡的沟壑把小溪摔打得精疲力竭。虽然溪流沿途汇聚了七沟八梁的来水,溪水却没有丰满起来,而是越来越瘦弱,经过几个跌水和深潭,溪水最后完全消失在一片乱石滩中。

溪水没有了,前面的峡谷仍然在延伸,变成了喀斯特地貌中特有的干谷。干谷也不是始终没水,每年总有那么三五次暴风骤雨时,干谷就会暴发山洪,有时竟高达数十米,巨大的轰鸣震得地动山摇。峡谷在山中延伸,越往前越狭窄,开始还可以看见一道缝隙,后来只能看见一片密林。几公里后,密林在一个名叫迟谷槽的地方终止了,峡谷也消失得无影无踪(在地质学上,这样的峡谷称作盲谷)。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。