后三峡时代环境的惊世之变

三峡工程在论证过程中,争论得最激烈的问题之一便是水库的泥沙淤积。水利学家黄万里认为,受长江上游流域地质结构影响,长江河床堆积的主要是卵石。三峡大坝修建后,部分泥沙(悬移质)仍可排出,但水库长达600多公里,由于流速变缓,卵石只能在库尾不断堆积,无法排出。以重庆市主城区为例,蓄水前原本开阔的河道(极速体育网址_jrs信号直播_jrs信号直播/雷康)。

重庆大学资源及环境科学学院教授

自2010年10月蓄水至175米后,库区两岸已形成涨落幅度达30米、面积达348.9平方公里的消落带,此后,人们一直担忧它们会带来一些生态环境问题。比如,什么样的植物能耐受那么长时间的冬季水淹?待夏季消落带出露时,它们会不会荒漠化,成为不毛之地?

我们对消落带进行了持续不断的观察、研究。庆幸的是,最初担心的“荒漠化”并没有出现。很多能够忍耐冬季水淹的植物在消落带生长良好,每当来年4月下旬,温暖的雨季随之而来,这些植物会重新浮出水面,土质库岸的消落带被生长茂盛的植被所覆盖,一些地势低洼的缓平区域已变成典型的新生湿地。

从坝后到蓄水末端,我们采集记录了共58科175种植物。调查表明,一年生杂草(如狗尾草、马唐、苍耳)和耐水淹的多年生草本(如狗牙根、香附子)已成消落带的优势物种。当然,库岸的稳定性和次生地质灾害仍然是我们面临的挑战。但是,消落带的植被在出露的生长季节里所蓄积的碳及营养物质是非常宝贵的资源,如果能够借此向环境净化、增加碳汇、生物生产、生物多样性等多功能生态经济方面转变,探索消落带生态友好型利用综合模式,将是非常好的机遇。

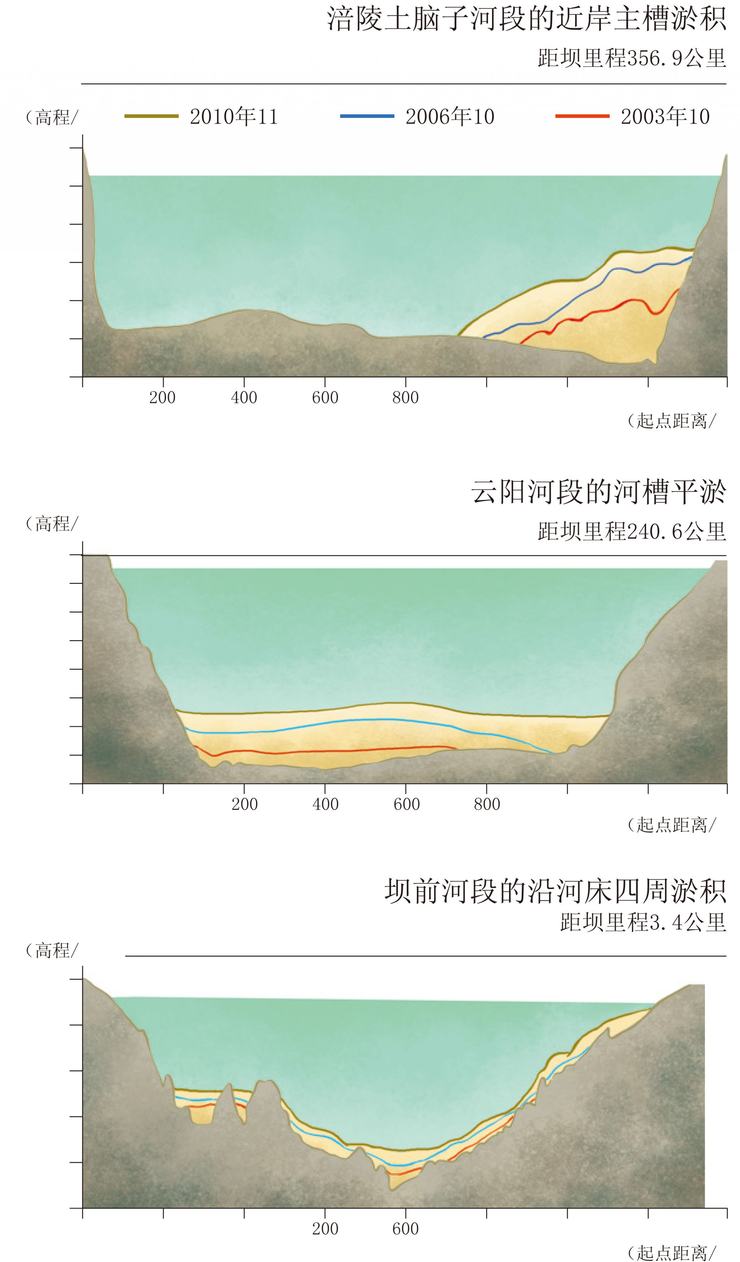

三峡库区航道可分为三个部分:第一部分是由重庆市主城区朝天门向上游至江津区红花碛的库尾段,由于水流至此逐步减缓,这是泥沙淤积最严重的河段;第二部分是自重庆朝天门向下游至丰都县的河段,这是变动回水区河段;第三部分是丰都以下的常年库区河段,几乎在每道弯曲河段,都有一段泥沙淤积区(上图 资料来源/胡江)。我们选取了距离大坝不同位置的三处为代表,从图中可以看出,时间越往后,距离大坝越远,泥沙淤积越严重(绘图/袁燕琴),如长江干流上忠县的滥泥湾,泥沙淤积严重,

计划通行万吨巨轮的航道,

因为泥沙淤积而中断

初春,我去了三峡库区考察,考察结束之际,我来到重庆的朝天门和江北嘴,徘徊于嘉陵江与长江汇合口旁的江岸。在春日的暖阳下,为迎接汛期的到来,库区的水正在慢慢退去,长江北岸露出大面积厚厚的沙泥滩,而一道更为巨大的沙砾坝像条巨龙,由两江合流处伸入朝天门一带的江心,江北嘴原来通向江边码头的一条水泥公路,下半段已被沙砾坝掩埋,航道越来越偏向对岸一侧。作为一个土生土长的重庆人,这是我不曾看过的景象。

早在2010年10月,长江重庆航道局航道处处长闻光华就已将三峡库区泥沙淤积对航道的影响称为“非常严峻的问题”。以江北嘴为例,目前的泥沙淤积已经将航道向对岸推进了80米。朝天门下游约5公里的梁沱,江中的泥沙淤积比三峡成库前高了10米。江北嘴所在的嘉陵江江口,曾被预言的“拦门沙”正逐渐显现,不远处的江中,一些挖沙船正在作业,不知是在疏浚航道,还是为了开采建筑用的沙石。

闻光华还提到另外一处泥沙严重淤积的地方:忠县滥泥湾河段,河床淤高26米之多,将航道向江心推移了200多米。我也去了滥泥湾,那里的实际情况比闻光华提到的还要严重。2011年5月,泥沙淤积体完全封堵了整个滥泥湾航槽,重庆航道局关闭了其中一段(皇华岛左侧)航道,使之成为三峡水库蓄水以来因泥沙淤积中断的首个航道。而在蓄水前,即使是枯水期,滥泥湾的水深也足以通航。

据重庆交通大学专家的实地观测,2003年蓄水以来,滥泥湾泥沙的最大淤积厚度已超过50米,淤积量达1.03亿吨。蓄水以前,库区上端年均输沙量约4.6亿吨,库区下端年均输沙量约5.23亿吨,上游及库区两岸支流带来的泥沙都排到了宜昌以下,库区总体冲淤平衡。自2003年蓄水以来,由于上游大建水库等因素,年均来沙量已减少到1.98亿吨,但由于三峡水库的拦截,排出的泥沙每年只有0.61亿吨。换言之,原来可以100%通过库区的泥沙,现在约有70%沉积在库区—这个淤积总量比预期少,但淤积比例高于预期,而且由于泥沙集中淤积在库尾、大坝前、弯曲河段以及支流河口等地点,对航道的影响已非常严重。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。