峡江1938

一个重庆人导演的“宜昌大撤退”

鄂西重镇宜昌,千百年来扼守着长江三峡东口,上接巴蜀、下引荆襄。古往今来,这里发生过许多牵动全局的战争。1876年中英《烟台条约》签署后,宜昌被辟为通商口岸,成为长江航线上的一个重要转运港。1938年,中国抗战进入危亡关头,宜昌的“川鄂咽喉”地位更加凸显,成为转运物资的中转枢纽。从这一年开始,日军对正在承担运输任务的宜昌城进行了疯狂轰炸。火光冲天的江面上,民生公司及民间渔船冒着空袭炮火,完成了三万多滞宜人员和十万吨物资的转运任务。

武汉沦陷后,鄂西小城宜昌几乎被西迁的人流挤爆了

2013年10月下旬,我坐上了一列从江城武汉出发的动车。西行伊始,两岸尽是苍茫而开阔的江汉平原,几乎没有遮挡的屏障。约摸两个小时左右,一系列高峻的山脉陡然横亘于眼前,像巨大的屏风挡住视线。隔窗一望,江汉平原的西极、长江三峡的东口—鄂西重镇宜昌已经近在咫尺了。自宜昌城西南津关至重庆奉节白帝城,长江横切崇山峻岭,形成了着名的长江三峡。所以,这段谷深水急的水道被称为“峡江”。

随后,我登上了宜昌城南的磨基山。站在山顶眺望,江岸上大大小小的客运、货运码头熙熙攘攘的,一派繁忙景象。同一地点,若将时光回溯至上世纪30年代,宜昌已是一处船舶如织的江边港城,当时江滨一带还没有密集的高楼,有的只是一排排错落的飞檐式老屋。当我将老照片跟现实对比时,旧时风物已被无情岁月所剥蚀,被“高峡出平湖”后的江水所淹没。此次不远千里进入峡江航道,我是为了寻找70多年前一段记忆而来。更确切地说,我是为了寻觅一位出自重庆的传奇人物。

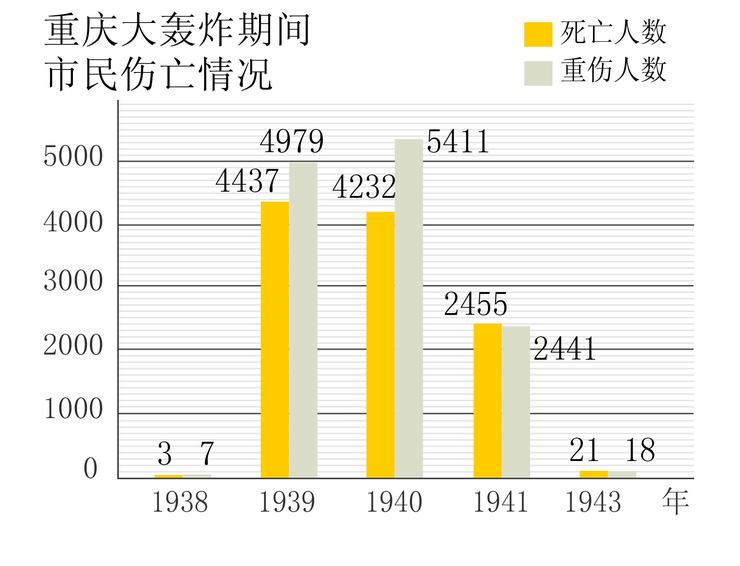

1939年,轰轰烈烈的宜昌大撤退刚刚结束,大后方所需物资已陆续到达重庆,陪都的各项事业刚刚起步。此时,成群结队的日本飞机掠过四川盆地上空,开始对重庆城内外进行空袭、轰炸。8月22日,重庆市南郊遭空中炮火袭击,周围房屋、草木顿时化为灰烬,附近百姓纷纷涌上码头,到渡船上去避难。

清末、民国时期入川,长江水路几乎是唯一畅通的大道。宜昌以上的峡江航道滩多浪急,1500吨以上吞吐量的轮船不能溯江而上,从中下游来的大船不能直达重庆,乘客和货物都必须在宜昌下船“换载”,才能继续溯江入川。抗战前,宜昌一直是个乏人关注的鄂西小城,它上一次影响历史格局,是在1700多年前的三国时期。公元222年,东吴将领陆逊在此火烧连营,彻底阻断了蜀汉军东进之路—宜昌当时的名字叫夷陵。宜昌文史专家朱复胜说:“夷陵之名是宜昌地貌最准确的写照。‘夷’是平原,‘陵’为山地—宜昌东部平坦低缓,西部地势陡峭,跨中国地势二级、三级阶梯的分界线。”正因为此,从宜昌入巴蜀之路从来都不好走。但是,内地大宗的人员、物资进入四川,这里又是必经之道。

1938年夏天,当中日武汉大会战正酣、国民政府准备撤往以陪都重庆为中心的西南腹地时,夹在武汉、重庆两大重镇之间的宜昌,成为举足轻重甚至决定生死存亡的角色—浩浩荡荡的人流不断涌入这个长江上、中游的转运枢纽。1938年的一份报告统计,当时在宜昌候渡的各类人员,最多时有3万多人(注:未计流动人数)。比难民更亟须进川的,是各种各样的抢运物资。当时的杂志《新世界》刊载文章称:“二十七年(1938年)十月二十五日……当时存积宜昌的兵工器材,差不多有十三万吨必须赶速抢运。”除了入川的,还有需要出川的—几十万增援的川军军队和装备,亟待通过长江水道转运到抗日前线。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。