声音

文章出自:中华遗产 2019年第10期

标签: 声音

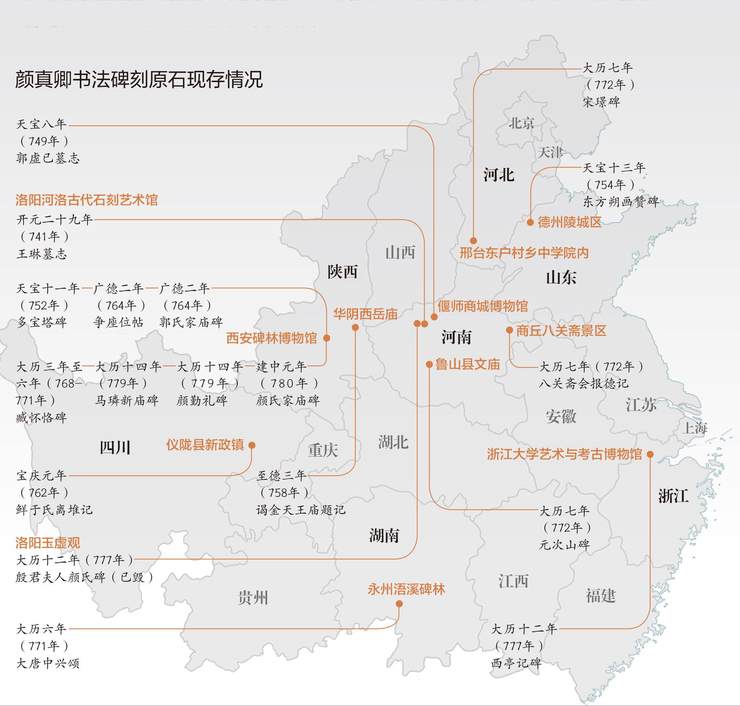

新见《西亭记》残碑,对于研究颜真卿书法与碑刻书法有重要价值。

—— 近期,历经十余年筹备的浙江大学艺术与考古博物馆正式开馆,由校友林霄、陈钦夫妇及近墨堂书法研究基金会捐赠的唐代颜真卿书《西亭记》碑,成为该馆的镇馆之宝,受到业界广泛关注。该碑是最新发现的颜真卿碑刻原石,虽然《西亭记》一文在《颜鲁公文集》中有所记载,但宋代以后已无人见过原碑。

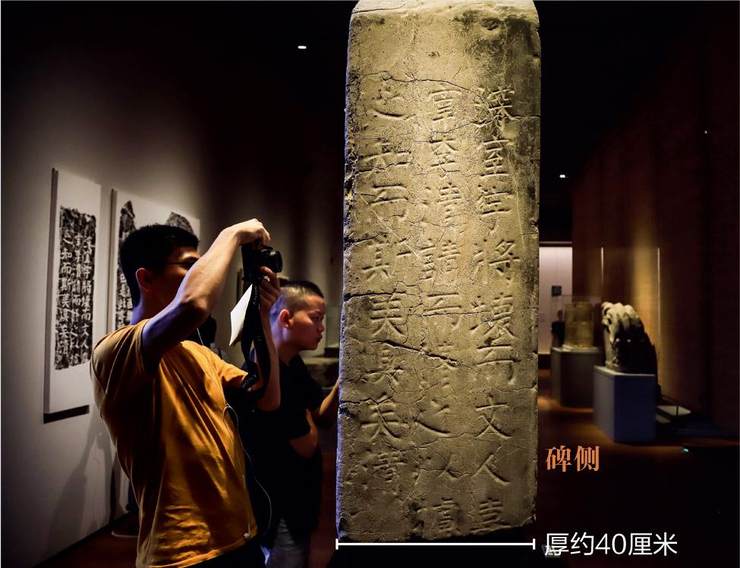

该碑刻立于大历十二年(777年),是颜真卿书风成熟阶段作品,浙江大学艺术与考古学院薛龙春教授表示,无论对于研究颜真卿此一时期的书法,抑或是碑刻书法“风格”诠释中的诸多因素,这件唐颜真卿楷书《西亭记》残碑,都具有相当重要的价值。也就是说,碑石的质地、碑刻所处的环境不同,镌刻的精工程度以及磨泐、风化的程度不一,都会带来一些风格上的差异。而“《西亭记》是我们观察这种外在力量改变碑刻风格的一个极好样本”。

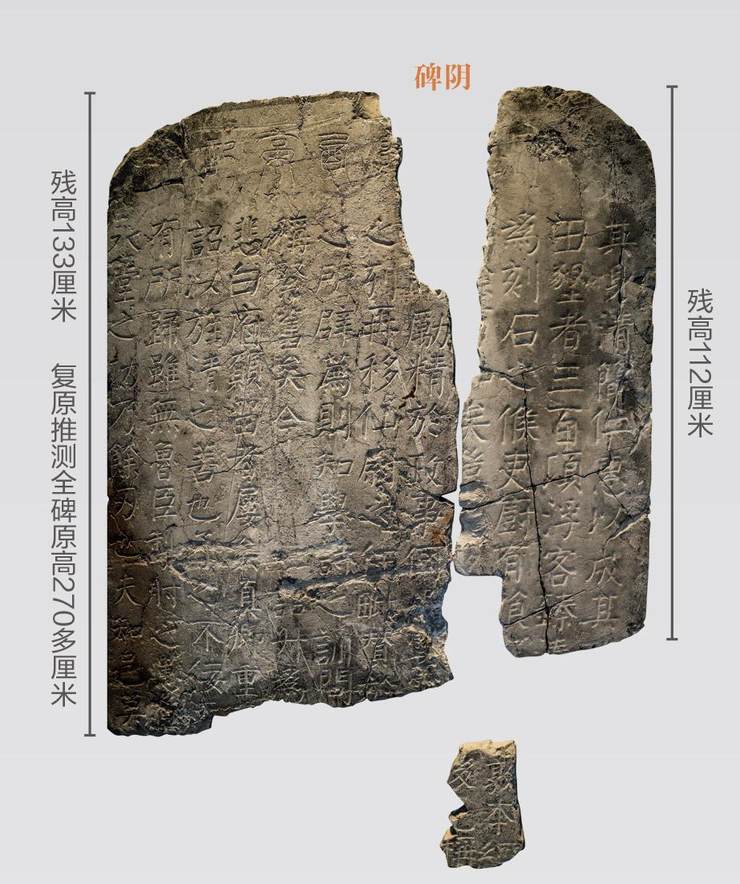

● 篆额分刻碑阳、碑阴两面,是颜碑仅有的一例。

● 碑阳、碑阴、两侧四面环刻楷书。

● 碑阴下部字口清晰,点画饱满而有锋棱。

● 碑阳磨泐严重,字口略浅,不甚清晰。

清朝通过核对考生口音,打击“高考移民”现象。

—— 近期,学者徐春伟撰文,分析了古代的高考移民,也就是“冒籍”。科举制度发明之后,历朝历代通过平衡各地区的取士人数,来扩大统治基础。因而一些科举发达地区士子为了更易考取功名,跑到欠发达地区占用其名额。为了防止冒籍,清朝发明了审音制度,并设立了专门的考官——审音御史。审音,即核对考生的口音,以判定是否为本县人。《清实录》曾多次记载审音查冒京籍之事。

造船和航海技术的不成熟,造成日本遣唐使频频遇难。

—— 日前,日本学者藤家礼之助着《中日交流两千年》中译本出版,书中分析遣唐使航路可分为北路、南路和南岛路三条。北路沿朝鲜半岛在登州登陆,南路横渡东海至长江口,南岛路先沿九州西岸南下,再跨越东海。南路耗时最短,故遣唐使后期从北路改为南路。然而这也是最危险、遇难率极高的航线。究其原因,造船技术落后是其一,更为重要的是航海技术欠缺。遣唐使对季风了解甚少,往往错过最佳季节,反而常常在逆风时节出海。

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。