心上的居处

古人不仅给子孙取名,为自己取号,器物、房屋也不落下,一旦它们有了各自的名字,也似乎拥有了独一无二的灵魂。在室号诞生之前的春秋战国时代,房屋建筑就有了称谓,这时的赋名权只属于君王贵族,且名称多因地名而起,并无特殊含义。直至魏晋时期起,室名开始脱离皇家对宫殿的命名而独立出来,开始寄寓了命名者的心愿。

室号往往离不开堂、轩、室、斋、书房、草堂等,其中最为着名的一个,大概人人都听过,却未见得识它真面目。

聊斋“访谈”

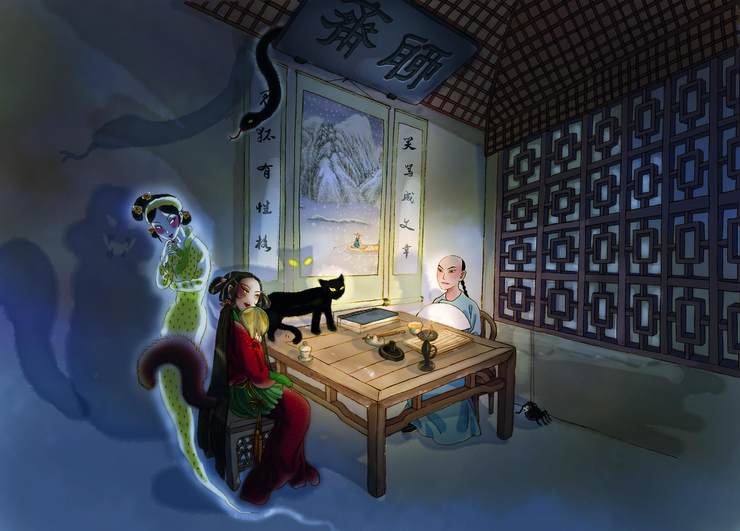

“写鬼写妖高人一等,刺贪刺虐入骨三分”,郭沫若的对联恰如其分地点评了蒲松龄和他的传世佳作。无数个灯火荧荧的夜晚,萧瑟的聊斋里桌案冷得像结了冰,蒲松龄将生活困苦、功名不顺的一腔孤愤都倾注笔端,写幽冥,论妖鬼。几许笔墨落下,一个光怪陆离的玄幻世界就此打开。上图表现的是蒲松龄与狐妖在聊斋之内“聊天”的场景,当然,“聊斋”并不只是“闲聊之地”。

绘画/扬眉

“写鬼写妖高人一等,刺贪刺虐入骨三分”,郭沫若的对联恰如其分地点评了蒲松龄和他的传世佳作。无数个灯火荧荧的夜晚,萧瑟的聊斋里桌案冷得像结了冰,蒲松龄将生活困苦、功名不顺的一腔孤愤都倾注笔端,写幽冥,论妖鬼。几许笔墨落下,一个光怪陆离的玄幻世界就此打开。上图表现的是蒲松龄与狐妖在聊斋之内“聊天”的场景,当然,“聊斋”并不只是“闲聊之地”。

绘画/扬眉

书与斋的互相成就

清顺治十五年(1658年),19岁的蒲松龄初入科场,县、府、道三试第一,“文名籍甚”,在《淄川县志》留下浓重一笔。少年得志,他一心投身功名,准备一鼓作气,走上人生巅峰,但此后的科考之路却像被下了“降头”一样坎坷。

除了科考或在科考的路上,他最多的时间都在那间容膝斗室度过。蒲松龄结婚后,蒲氏分家,他仅分到了二十亩薄田与“农场老屋三间,旷无四壁”,自幼“雅爱搜神”的蒲松龄有寄托情志、聊以自宽的好法子:遍邀好友来到家中谈仙谈鬼,畅聊奇闻异事,然后将朋友口中的仙灵神怪诉诸毫端,尽情描画。“聊斋有屋仅容膝,积土编茅面旧壁。丛柏覆阴昼冥冥,六月森寒如窟室。”谁能料到,一部震彻寰宇的经典着作,就诞生在这方“窟室”。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。