清新精致北宋妆

标签: 历史拾遗

回归淡雅精致的妆面

北宋词人秦观在《南歌子》中写道:“香墨弯弯画,燕脂淡淡匀。”词人张先也有描写妆容之句:“朱唇浅破桃花萼。”弯弯细眉、淡淡胭脂、轻点樱唇,看起来淡雅精致,这基本就是北宋中后期女性的典型妆面了。贯穿唐五代在脸上描绘贴饰的各式花子面靥,在宋代虽然尚有使用,但流行程度有所减退,并特别保留在了后妃最隆重的礼服盛妆中,成为珠翠面花。

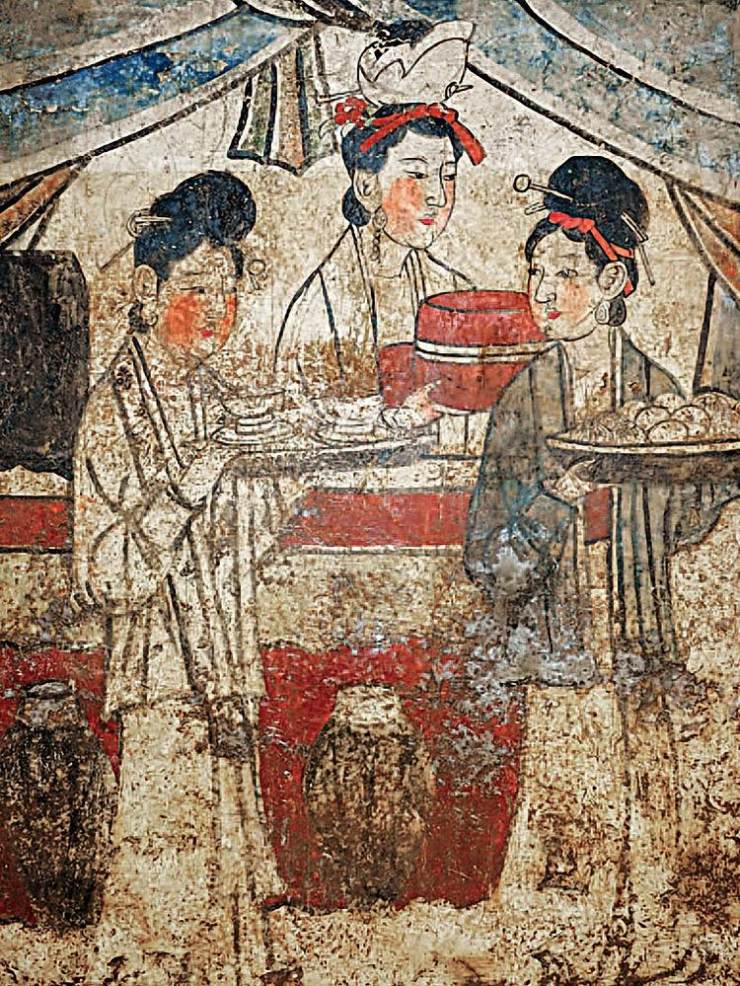

河南登封唐庄 北宋后期墓壁画

宋代女性所用妆粉,有白、黄、朱、粉等颜色,但大体上仍以白为主。其中以“桂粉”尤负盛名。今人傅粉除以手涂还可以粉扑或化妆海绵沾取,其好处在于更为服帖。但这并非新事物,宋人亦有相似的化妆工具,时人称其为粉扑或香绵。

宋以后,眉妆总体上由从前的大胆奔放,变得细长秀美。多以石黛(即石墨)画眉,今人所用铅笔,其笔芯的主要成分即为石墨。

画眉

宋代文献中留下的眉形名目不少,如远山眉、柳叶眉,有一位善于画眉的名妓莹姐,甚至比照十眉图故事,创造了“百眉图”,但从各种留下的绘画中看,整体上宋代流行的眉形以修长、细弯为主,与唐五代各种夸张的阔眉大异其趣。

画眉

宋代文献中留下的眉形名目不少,如远山眉、柳叶眉,有一位善于画眉的名妓莹姐,甚至比照十眉图故事,创造了“百眉图”,但从各种留下的绘画中看,整体上宋代流行的眉形以修长、细弯为主,与唐五代各种夸张的阔眉大异其趣。

北宋时期,虽整体妆容已趋淡雅,但胭脂的使用风格仍承袭唐五代遗风,傅妆粉后,于两颊处大面积涂抹胭脂。唇妆也依旧较为浓重。颜色有绛红、檀红、朱红、猩红等。

胭脂

胭脂当然依旧受到喜爱,虽然不及盛唐红妆之浓烈,但还是妇女妆面不可或缺的一部分,在北宋词人笔下,常用酒红、霞光、芙蓉、荷花形容之,如晏几道写的“娇面胜芙蓉,脸边天与红”,晏殊的“晚来妆面胜荷花”“酒红初上脸边霞”。

点唇:唇妆以娇小为美,北宋中后期有一种仅画下唇妆,比如北宋仁宗后、英宗后画像,以及北宋后期河南登封宋墓里的女性,均仅涂饰下唇。甚至仅在下唇点唇珠,看北宋真宗后的肖像,便是在下唇中央以深红色点一唇珠,北宋张先的词《师师令》,对此还有具体描写:“唇一点,小于珠子。”时常见诸笔端的“樱唇”,应当指的就是这类唇妆。 极速体育网址_jrs信号直播_jrs信号直播:吴西羽

梳妆:迦陵千叶

模特:七七

服装:春谷山房

首饰:万宝德

胭脂

胭脂当然依旧受到喜爱,虽然不及盛唐红妆之浓烈,但还是妇女妆面不可或缺的一部分,在北宋词人笔下,常用酒红、霞光、芙蓉、荷花形容之,如晏几道写的“娇面胜芙蓉,脸边天与红”,晏殊的“晚来妆面胜荷花”“酒红初上脸边霞”。

点唇:唇妆以娇小为美,北宋中后期有一种仅画下唇妆,比如北宋仁宗后、英宗后画像,以及北宋后期河南登封宋墓里的女性,均仅涂饰下唇。甚至仅在下唇点唇珠,看北宋真宗后的肖像,便是在下唇中央以深红色点一唇珠,北宋张先的词《师师令》,对此还有具体描写:“唇一点,小于珠子。”时常见诸笔端的“樱唇”,应当指的就是这类唇妆。 极速体育网址_jrs信号直播_jrs信号直播:吴西羽

梳妆:迦陵千叶

模特:七七

服装:春谷山房

首饰:万宝德

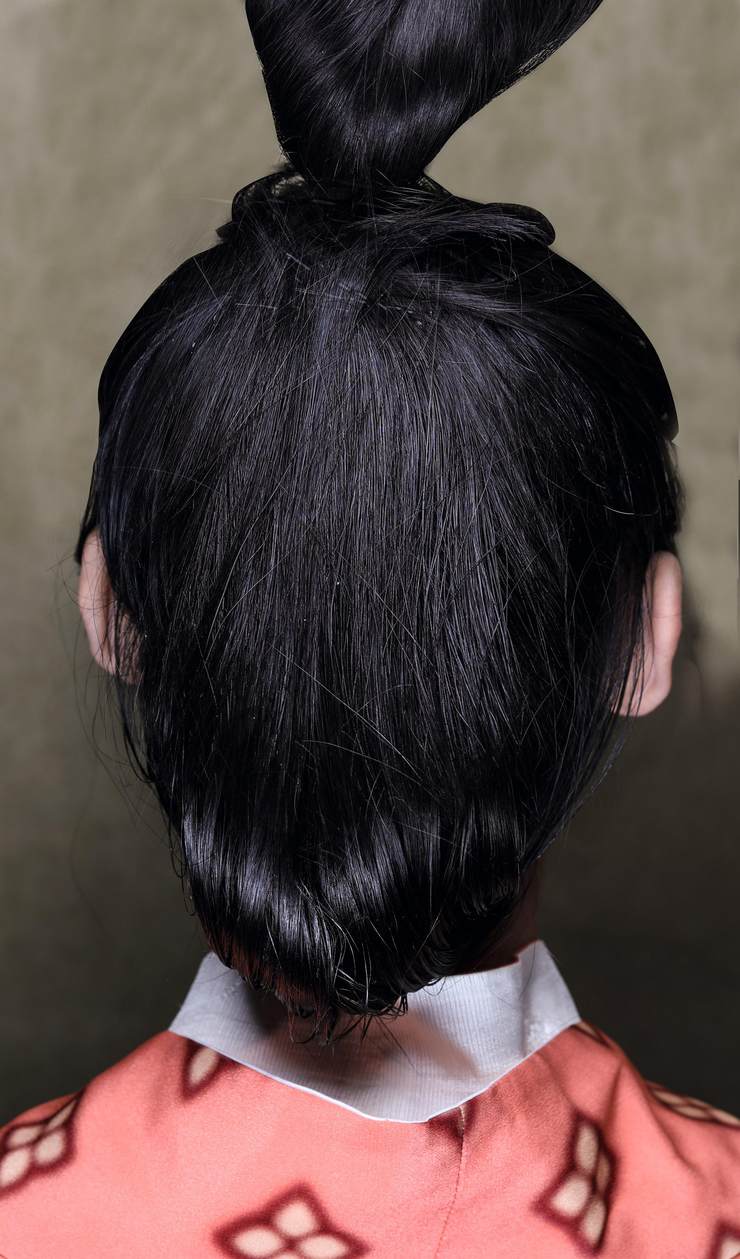

高髻与各式额发

北宋中后期发型,最具特色的就是顶髻和额发。两宋女性日常尤爱戴冠,原本戴冠应是家中地位较高的象征,到了北宋后期,上自后妃下至百姓民妇,平常多戴冠子。若不戴冠,头顶也会梳起类似造型的顶髻,北宋前中期为高大、夸张型,后期为团圆型。宋人袁(jing)在《枫窗小牍》提及,“崇宁间,少尝记忆作大(bìn)方额……宣和以后,多梳云尖巧额”。大方额、云尖巧额应是北宋后期所流行的额发造型。

以水浸泡榆树皮,静置后揉搓可出胶,即刨花水

将头发分为前、中、后三个区

以刨花水涂抹头发,起到一定的滋养、定型效果

将前区额发理顺后弯折为弧形,本次分为五片操作,完成后即“云尖巧额”的额发形式

观察壁画,后区头发并非紧贴头皮包裹,其长度约至与下巴平齐

将前区、后区余发收拢于中间区域发辫处

参照苗族女子梳头方式,在发辫处掺入假发,以草绳扎成一束,以便盘发

盘好后拆掉草绳

额发形式

在北宋后期的写实壁画或塑像中,我们可以看到很多种形态的额发,甚至同一场景内的女性,也各自有不同梳法。这些宋墓壁画与塑像所塑造的妇人形象,大多将额发盘成若干圆弧的朵云状,数量形态大小不一。还描绘出尖额、平额、多弧额等几种额发。图为河南登封黑山沟 北宋李守贵墓壁画

在北宋后期的写实壁画或塑像中,我们可以看到很多种形态的额发,甚至同一场景内的女性,也各自有不同梳法。这些宋墓壁画与塑像所塑造的妇人形象,大多将额发盘成若干圆弧的朵云状,数量形态大小不一。还描绘出尖额、平额、多弧额等几种额发。图为河南登封黑山沟 北宋李守贵墓壁画

河南登封黑山沟 北宋李守贵墓壁画

河南登封唐庄

北宋墓壁画

北宋墓壁画

山西晋祠圣母殿侍女

细长簪钗和耳饰的登场

相较晚唐五代花枝招展的大型簪钗头饰,宋代头饰风格整体呈自盛大而渐细长的发展趋向。北宋前期一度流行巨大夸张的首饰冠梳,而后在朝廷禁令及整体风气的改变下渐为收敛。为配合冠子或顶髻,北宋后期最重要的首饰为长脚圆头簪和长折股钗,以及耳环、耳坠在汉族地区的正式登场。

北宋仁宗后画像 耳饰为珠翠排环

若梳成年妇女最常见的头顶团髻,一般左右横插一长钗,贯穿发髻中部或者偏底部,钗首和钗脚各露出一截在两侧,并且如长簪一样,多半两头或钗首向下弯曲。在北宋后期,用一支长钗固髻,是非常普遍的做法。

长脚圆头簪是很具有代表性的宋式新簪式,簪首为一个带插孔的錾花圆球,簪身为一根细圆形的长杆,通长至少十五六厘米,甚至可达30厘米以上,细长的簪脚能贯穿团冠前后,探出的簪首圆球既有装饰功能,又防止簪子滑落。在北宋墓葬壁画和传世绘画中,举凡戴冠的女性,几乎都可以看到冠前中央露出的一截带圆头的簪首,冠后往往还露出簪脚,整体呈首尾下垂的半弧状。也可单插在头顶团髻中,如河南登封唐庄北宋墓所描绘的女性形象。图为江苏常州

北环工地出土圆头簪

北环工地出土圆头簪

折股钗多为基本的固髻功能,是最基本的款式,长度也很长,多在十几甚至超过二十余厘米,可以贯穿全髻,作为日常功能性插戴。除了素面外,也可在钗首部分錾刻、钑(sà)打出纹样。或是“缠丝”,即密集缠绕的弦纹;或是“钑花”“竹节”,做出相对精细的图案来。图为浙江余姚史嵩之夫妇墓出土金缠丝钗局部

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。