书架 | 文人的家当

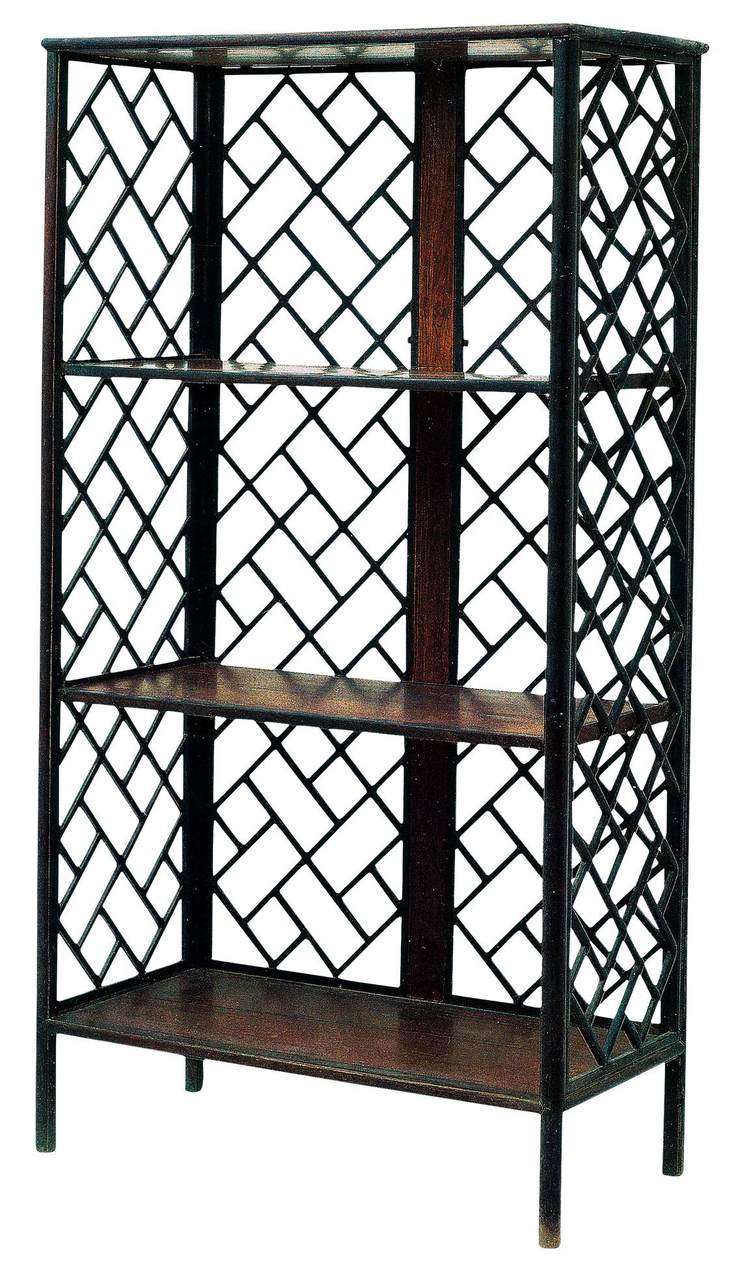

明 紫檀棂格架格

供图/故宫博物院

明式棂格书架

书架,也叫书格,因为不一定用来放书,所以又被称为“架格”。左页图为故宫博物院收藏的明代紫檀棂格架格,高191厘米,长101厘米,深51厘米,似可用来放置开本较大、册子较长的书籍。这件架格用紫檀木制成,背面正中用黄花梨木条连贯上下,既打破了黑褐色紫檀的沉闷感,又平衡了背面棂格的承受力,设计精妙。

供图/故宫博物院

明式棂格书架

书架,也叫书格,因为不一定用来放书,所以又被称为“架格”。左页图为故宫博物院收藏的明代紫檀棂格架格,高191厘米,长101厘米,深51厘米,似可用来放置开本较大、册子较长的书籍。这件架格用紫檀木制成,背面正中用黄花梨木条连贯上下,既打破了黑褐色紫檀的沉闷感,又平衡了背面棂格的承受力,设计精妙。

春秋末年,着名思想家李耳以周王朝“守藏室史”的身份,接待了前来洛阳问礼的鲁国学者孔丘。李耳所供职的“藏室”,类似于今天的国家图书馆,拥有一整套书籍收藏和调阅制度,并通过分门别类的方式,对各类典籍予以存放。当时的饱学之士,不仅渴望从这里获取知识,更以自家着作入选藏室为荣。于是,孔子在拜见老子李耳时,除了“问礼”之外,还提出了“藏书于周室”的要求。只可惜,他以“仁义”为标准的价值观,并未被老子所接纳。

不过,无论是思想的延续,还是价值观的传承,都不以一时的权威或官方的认可为最终标准。经孔子整理的记录鲁国十二代君主事迹的《十二经》,虽未能入选“藏室”,却在日后以《春秋》之名,矗立于中国人的书架之上。

行走的书架

我们的祖先是何时开始藏书的?这个问题目前还没有标准答案。得益于领先同时代的文字系统,中华民族收集和整理信息的传统源远流长。即便在杳渺的商周时代,那些铸于青铜、刻于甲骨的文字,亦有专门的国家机构负责收纳和保管。进入秦、汉,大一统的中央皇朝开始处理来自全国各地的海量信息。为此,朝廷特别设立了“秘府”,保管以简牍为主要载体的重要数据档案和往来公函。在能够有效防火防盗且保持恒定温湿度的石砌建筑内,各类典籍被收纳在装有黄铜包边的“金匮”之中。想象一下汉朝人调阅书籍的场面,或许与今天的机关档案室有些相似吧。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。