大元天子去游猎

“阳历三月初即从都城首途南下,至于海洋,其距离有二日程。行时携打捕鹰人万人,海青五百头,鹰鹞及他种飞禽甚众,亦有苍鹰,皆备沿诸河流行猎之用。”意大利商人马可·波罗在自己的游记中写下了这些文字。是谁行围打猎,需要如此大的阵仗?答案是大元天子,忽必烈汗。

蒙古人游牧草原,逐水草而居,终年往返于营地之间。当他们在汉地——今天的北京——建立政权后,仍没有放弃这一习俗。“两都巡幸”,飞放射猎,就成为元朝政治生活的最大特色。而马可·波罗所见,就是忽必烈“柳林春猎”:前往春季营地行猎的场景。

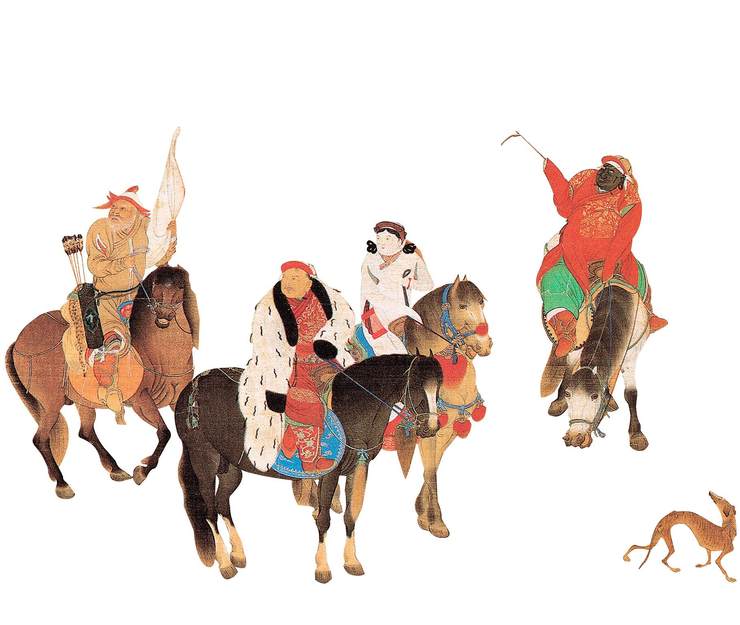

蒙元政权定都大都城(今北京)之后,承袭北方游牧民族文化传统,会在每年春秋二季举行皇家游猎活动。现藏于台北故宫博物院的《元世祖出猎图》,即展现了元世祖忽必烈携皇后及侍从狩猎的场景。忽必烈身着白裘骑在骏马之上,身边是他的皇后。手捧御弓、腰挂御箭的侍从紧跟其后。猎犬则在机警地寻找猎物。

春猎行宫在哪里?

马可·波罗说,忽必烈一行人从大都城南下,经过两天的路程,才来到春猎的地点。春猎的围场在哪儿?元初名臣王恽在《大都路漷州隆禧观碑铭》中有着详细的记述:“漷(hu)州,距今新都东南百里而近……原隰(xí,低湿之地)平衍,浑流芳淀,映带左右。建元以来,春水澄融之际,上每事羽猎,岁尝驻跸……”大都东南百里之外的漷州(今北京通州东南),地势低湿,又有湖泊流水,风景秀丽。忽必烈称帝之后,每年初春冰雪消融,都会前往漷州行猎。黄文仲的《大都赋》也可印证此事:元大都南有柳林之区,“每岁孟春,亲御六飞,南临漫衍,大猎乎漷水之渚”。

在漷州春猎并不是忽必烈的独创。元代的漷州在辽代名为“漷阴县”,据《辽史·地理志》记载,契丹皇帝举行春捺钵,每年春天到位于燕京城东南九十里的延芳淀狩猎。因为频繁举行春捺钵,带动了周边的发展,延芳淀附近逐渐聚集起人口,便设立了漷阴县。蒙元踵辽故俗,“延芳春水”遂成为元世祖忽必烈以后诸帝每年春季例行的游猎活动。

责任编辑 / 周玥

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。