嫁妆彩礼这笔账

欢天喜地送嫁妆

这是歌舞剧《十里红妆·女儿梦》中的一幕,表现了娘家人为即将出嫁的女儿送嫁妆的喜庆场景。嫁妆多寡是女方经济实力的体现,人们相信,东西越多,价值越高,新娘子将来在男方家的地位就越稳固。

供图/视觉中国这是歌舞剧《十里红妆·女儿梦》中的一幕,表现了娘家人为即将出嫁的女儿送嫁妆的喜庆场景。嫁妆多寡是女方经济实力的体现,人们相信,东西越多,价值越高,新娘子将来在男方家的地位就越稳固。供图/视觉中国

这是歌舞剧《十里红妆·女儿梦》中的一幕,表现了娘家人为即将出嫁的女儿送嫁妆的喜庆场景。嫁妆多寡是女方经济实力的体现,人们相信,东西越多,价值越高,新娘子将来在男方家的地位就越稳固。

供图/视觉中国这是歌舞剧《十里红妆·女儿梦》中的一幕,表现了娘家人为即将出嫁的女儿送嫁妆的喜庆场景。嫁妆多寡是女方经济实力的体现,人们相信,东西越多,价值越高,新娘子将来在男方家的地位就越稳固。供图/视觉中国

聘礼中的仪式感

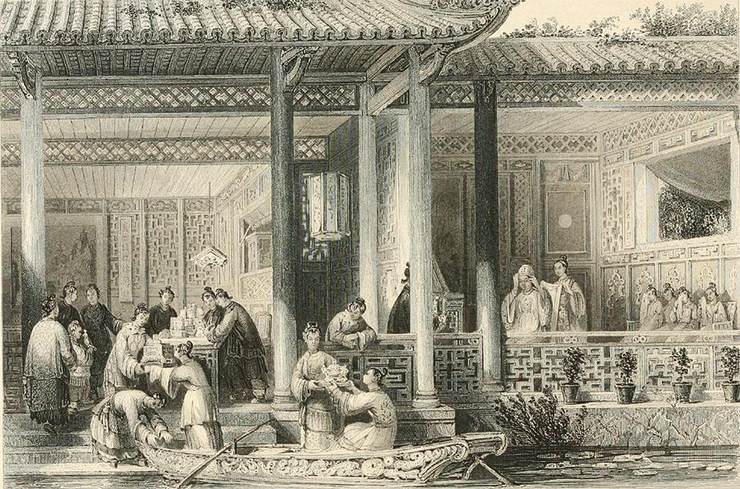

这是一幅铜版画,由英国皇家建筑师协会创建人、风景画家Thomas Allom(1804-1872年)创作,表现了清朝中叶江南大户人家收受聘礼的情景。男方亲属驾着小船,将彩礼奉送到女方府上,画面极具仪式感和东方韵味(供图/ThomasAllom/FOTOE)。右页图则为收藏在山西祁县乔家大院的一枚封套,是旧时男方送聘礼时使用的(供图/视觉中国)。

这是一幅铜版画,由英国皇家建筑师协会创建人、风景画家Thomas Allom(1804-1872年)创作,表现了清朝中叶江南大户人家收受聘礼的情景。男方亲属驾着小船,将彩礼奉送到女方府上,画面极具仪式感和东方韵味(供图/ThomasAllom/FOTOE)。右页图则为收藏在山西祁县乔家大院的一枚封套,是旧时男方送聘礼时使用的(供图/视觉中国)。

从送皮帛到送黄金

要迎娶一位先秦时代的窈窕淑女,必定少不了一个环节——纳征,即后来人常说的送彩礼、送聘礼。准新郎置办的彩礼,既不会有金,也不会有银,那会儿延续的是上古先民的婚俗,流行用皮帛来表达男方的诚意。而皮帛这类东西,是一种类似钱币的通货,所以时人也把纳征叫“纳币”。

按照《周礼》的规定,不同社会等级,要送的彩礼不同。士大夫成婚,彩礼用的是“玄纁束帛”,在此基础上,天子加“谷圭”,诸侯加“大璋”。谷圭和大璋都是玉器。而所谓“玄纁束帛”,则指的是一束黑色兼浅红色的帛料。“一束”又是多少呢?东汉经学家郑玄在给《礼记》作注的时候算过帐:一束约等于五匹。

这是男方。女方的嫁妆则以实用器具为主,比如簋,鼎、盘,等等——今人给出嫁的女儿准备锅碗瓢盆,想来也是一个道理。只不过,先秦贵族的这些陪嫁是有铭文的。比如1966年,泰安角峪燕语城遗址出土的鲁侯鼎,上面就有“鲁侯作姬翏(liù)媵(yìng)鼎,其万年眉寿永宝用”的字样,可知这是鲁侯给新娘子姬翏准备的嫁妆——一口希望能“万年”“永宝用”的“锅”。

贵族们的嫁妆,除了有物,还有人。陪嫁人又分两种,一是媵姬。按《左传·成公八年》的说法,凡诸侯之女出嫁,如亲家是同姓国,就要送女子作陪嫁,异姓国则不送。二是媵臣,也就是跟着主人陪嫁过去的奴仆。那个被秦穆公花五张羊皮买回来的百里奚,原来就是随晋献公之女穆姬陪嫁到秦国的媵臣。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。