验尸格目 古代法医的标准化操作

如果你是一名古代的县令,县里发生了一桩诡异的凶杀案,你该如何调查、判决?很多电视剧里都有这样的情景:大老爷坐在公堂上,原告、被告、证人跪在堂下,大老爷依次询问,若有被害人尸体则由仵作检查一番,最后将种种供词、证据相互对照,真相就大白于天下了。该打该罚,当场发落——退堂。

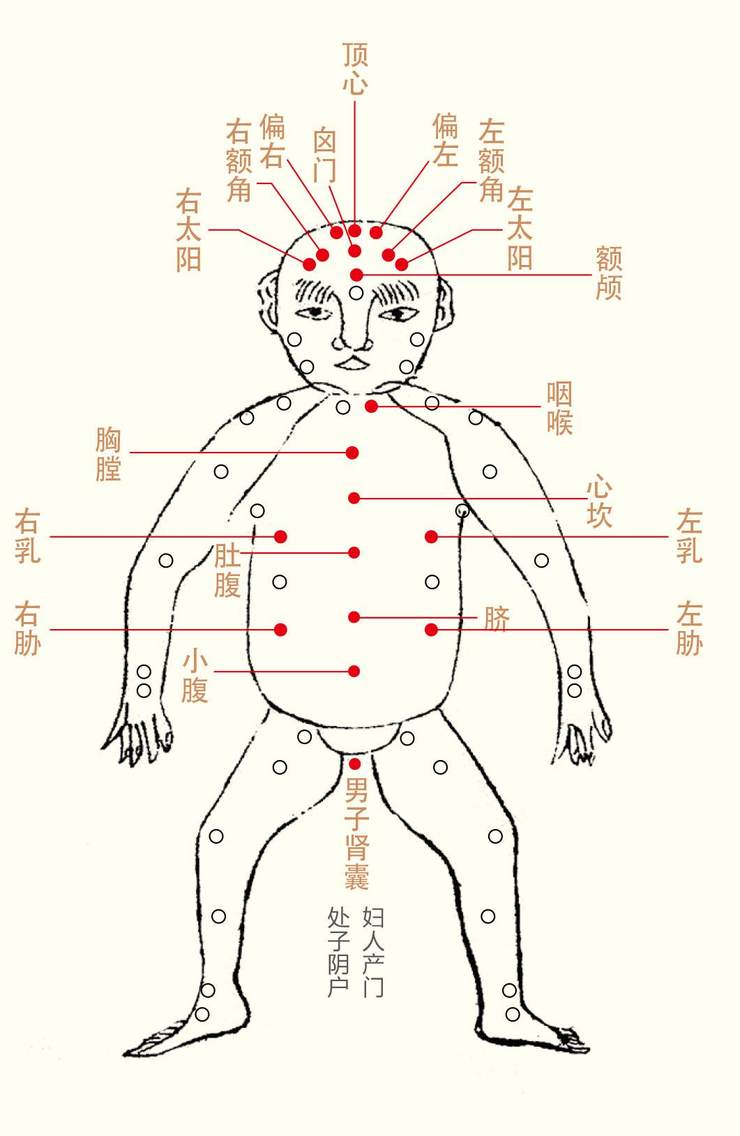

图为清代《洗冤录详义》中的尸图(正面),用实心点标出了致命伤的部位,用圆圈标出了非致命伤的部位。验尸时,可以对照图片寻找死者的伤痕,并标注在尸图上。由此可以推断死者的死亡原因,一目了然。

供图/文化传播/FOTOE

你若真的以为大老爷断案可以如此轻率,就太小看古代的司法程序了。在现代的刑事案件中,立案、侦查、起诉、审判一套程序走下来,光是各种各样的档案文件就能攒下一大摞。古代同样如此,遇到重大刑事案件,并不是大老爷一个人动动嘴皮子就能决断。为了维护“程序正义”,档案是万万马虎不得的。其中,最重要的就是命案检验中的鉴定报告。

南宋时期,浙西提刑官郑兴裔目睹了司法检验制度的松弛和种种弊病,发明了《检验格目》以期将检验工作规范化。后来,《检验格目》连同湖南等地刊用的《检验正背人形图》、原有的《验状》成为检验报告的标准格式。令人惊叹的是,这种格式一直延用了七个多世纪,直到民国时期司法部门颁布的检验文书,仍与此大致相同。

《检验正背人形图》,后来称为“尸图”,就像现代医院里挂的人体解剖图,是验尸官的参考材料,上面标注出了人体的数十处致命之处和非致命处。《检验格目》和《验状》为文字部分,后来合称为“尸格”。验尸官要找到被害人尸体上致命伤和非致命伤的准确位置,填入相应的表格,并标在“尸图”上。此外,“尸格”还要详细记录验尸官收到公文的时间,出发的时间,到达案发现场的时间,参与验尸的人员,案发现场的详细文字描述(包括死者的位置、朝向、体貌特征、伤痕、周围环境、凶器等),鉴定结果,以及死者亲属、证人的陈词、签字画押等。为了防止验尸官舞弊,检验分初检、复检两次,由两组人员分别进行,相应就有两套检验文书。验尸格目,一式三份,一份申报所在州县,一份申报提刑司,一份交给被害人家属,确保公开公正。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。