海和尚 踏浪而来的魅影

标签: 历史拾遗

海和尚曾是民间声名显赫的海怪,中国东南沿海有许多渔民声称见过它,历代笔记和野史中也有它的身影。目击者们言之凿凿,然而对它的描述却多有出入。

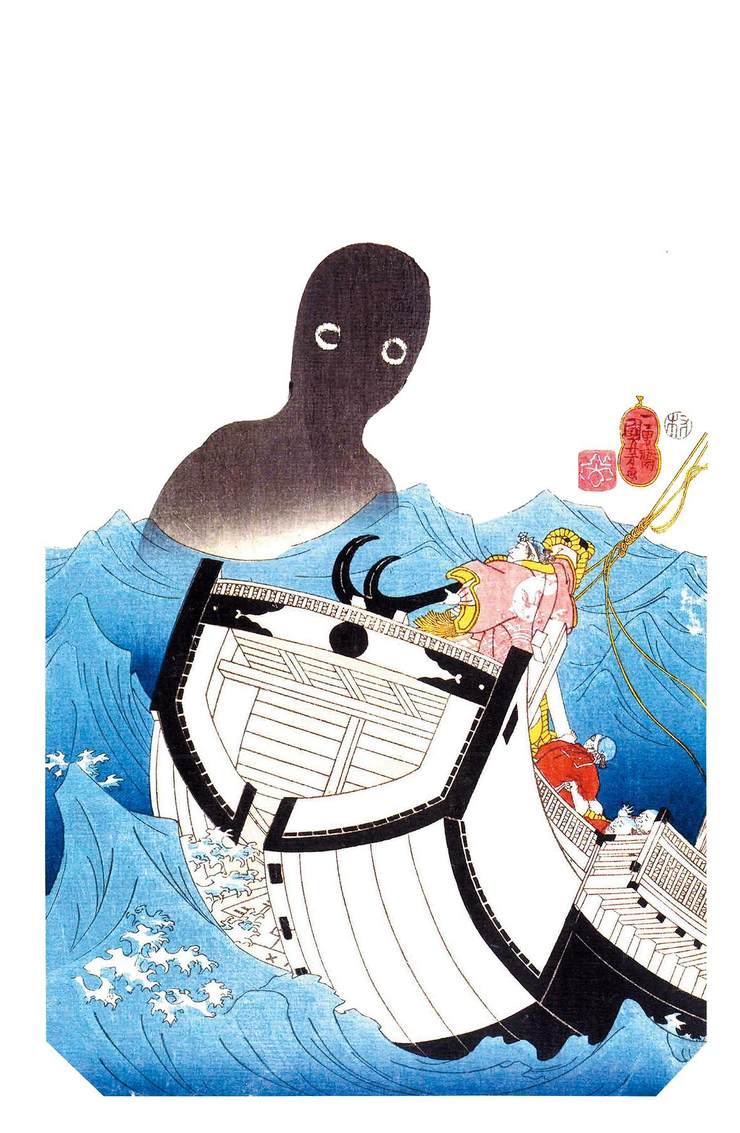

日本浮世绘画家歌川国芳画过一套名为《东海道五十三对》的作品,描绘旧时日本由江户(今东京)至京都所经过的宿场(驿站)景色。其中“桑名”这幅画内容十分奇幻,乘风破浪的海船与水中出现的巨形海怪对峙,面对这种被称为“海座头”的巨怪,只有勇敢的渔夫才能脱困。

当海和尚被渡海之人看到时,故事便开始了。明人黄衷《海语》一书的“物怪”篇,将海和尚置于卷首,可见当时它在人们心目中的地位,已凌驾于其他海怪之上。故事讲的是生活在十五世纪的韦彦质先生官拜督学,从广东的徐闻登船去琼州,船刚出港,就在海上看到了海和尚。这个“人首鳖身”的怪物,四足大小不一,身上没有鳞甲。水手们大惊,因为这是不祥之兆,海和尚的出现,预示着舟船不利,有“鱼腹之忧”,就要葬身海底了。不过韦彦质先生后来平安无事,遂被认为是“妖不胜德”——韦先生的品德足以使其避免灾祸,妖怪也不敢侵犯正人君子。

在这则颇具志怪色彩的记录中,海和尚仅仅浮出水面,就使人如此畏惧。而韦彦质与海和尚的交锋,令人想起《荷马史诗》中的奥德修斯与海妖塞壬的较量,东西方的海怪故事,也因此有了奇异的镜像比照。可惜的是,与英雄奥德修斯的勇敢与多谋有所不同,韦彦质的胜利,带着夸饰的“道德决定论”,可见东西方海怪文化中的微妙差异。

令人惊诧的是,海和尚带来的破坏性,似乎只针对大人物,而海滨的百姓却可以将海和尚拿来做腊肉吃。清代袁枚的《子不语》中写道:“潘某老于渔业,颇饶。一日,偕同辈撒网海滨,曳之,倍觉重于常,数人并力舁(yú,意为“抬”)之。出网,中并无鱼,惟有六七小人趺坐,见人辄合掌作顶礼状,遍身毛如猕猴,髡其顶而无发,语言不可晓。开网纵之,皆于海面行数十步而没。土人云:‘此号海和尚,得而腊之,可忍饥一年。’”

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。