箱包 | 古人的时尚单品

人人都有近事女同款

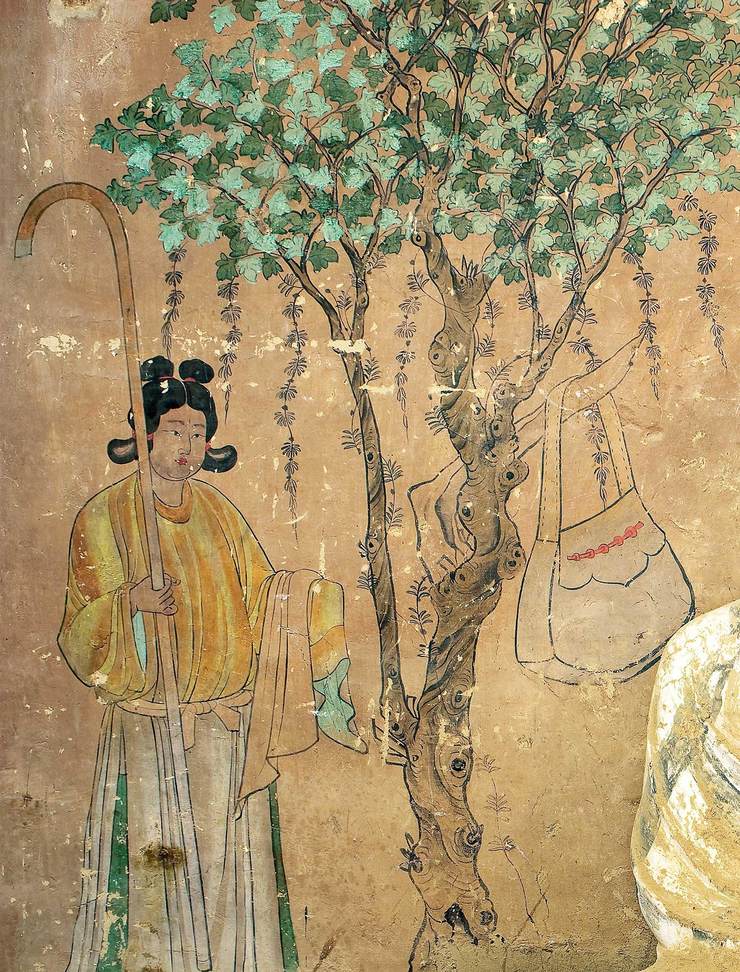

可能很多人以为挎包是近代才出现的时尚单品,但实际上,挎包早早就出现在了古人的生活中。在敦煌莫高窟第17窟北壁,洪辩供养像身后的壁画里,近事女(在家奉佛受五戒的女子)立于树下,树枝上挂着一个款式简约的挎包。这幅晚唐壁画上的挎包着实令人惊叹,包盖前片的莲瓣形设计也颇具心思,十分符合近事女的身份。而这种基本款挎包,几乎人人家中都有一个,既实用又轻便。极速体育网址_jrs信号直播_jrs信号直播/孙志军

可能很多人以为挎包是近代才出现的时尚单品,但实际上,挎包早早就出现在了古人的生活中。在敦煌莫高窟第17窟北壁,洪辩供养像身后的壁画里,近事女(在家奉佛受五戒的女子)立于树下,树枝上挂着一个款式简约的挎包。这幅晚唐壁画上的挎包着实令人惊叹,包盖前片的莲瓣形设计也颇具心思,十分符合近事女的身份。而这种基本款挎包,几乎人人家中都有一个,既实用又轻便。极速体育网址_jrs信号直播_jrs信号直播/孙志军

古人的背包,有着各种形式与花样。唐代壁画与唐俑上,就曾多次出现包包的影子,样式在如今看来丝毫不过时。为了能更好地讲述古人的箱包故事,我们虚构了一位名叫董易的晚明士子,看看他这辈子都用过、见过什么样的包吧。

日常:荷包不离身

是日天朗气清,董易连着苦读数日,决定出门转转,放松放松。正巧书铺新到八股范文集,董易赶紧从荷包里掏出钱来,买下一本,又在隔壁文具店选购了一些笔墨纸张。

在古代社会,荷包可谓是须臾不可离身之物。至今在一些南方方言,如粤语、客家话和闽南话中,仍然用“荷包”来代指钱包。最初,人们将盛放物品的袋子统称为“囊”与“橐(tuó)”。居延汉简中即记载了不少种类的“橐”,包括“泉钱橐”“衣橐”“官布橐”“裘袜橐”等等,其中“裘袜橐”内装有“羊皮裘一领”“犬袜二两”(一两就是一双)等物品。橐、囊二字常常混用,《说文解字》直接将“橐”解释为“囊也”。

在这些袋子中,一类体积较小,便于随身携带,常用以盛放细物的囊,后来,逐渐固定在了人们的腰间,有“荷囊”“佩囊”“旁囊”等多种名称。以皮革制成的佩囊,又可称为“鞶(pán)囊”,“鞶”本身就有“小囊”之意。唐初虞世南所编纂的《北堂书钞》卷136辑《曹瞒传》中就有记载,“曹性佻易,自佩小鞶囊,以盛手巾细物。”可见曹操佩戴的皮质小囊,是专门用以盛放手巾等杂物。在新疆鄯善苏巴什古墓、内蒙古黑城遗址,也均出土了皮囊。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。