皂罗袍下的实用主义

与服饰相关的诸多字词里,“袍”字颇有几分古意。如果查阅探究字义名物的《尔雅》《说文解字》《释名》等书,会发现远在汉代,“袍”的意义已经十分宽泛。

西来的“洋装”

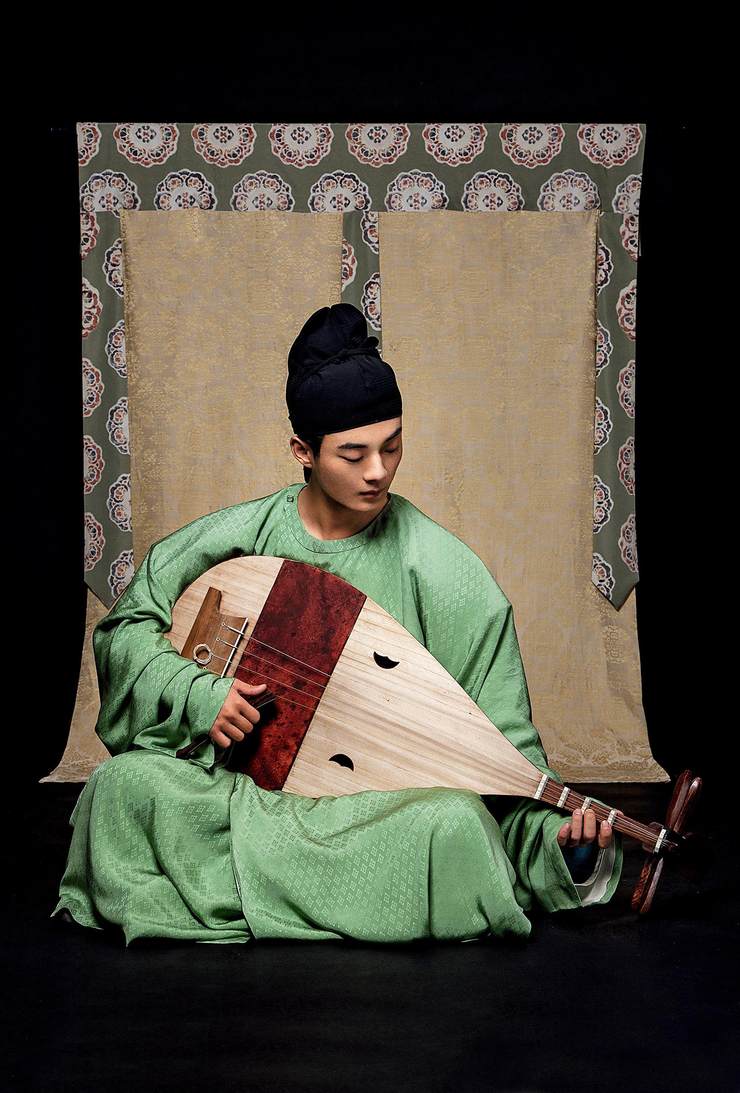

图中男子身穿的绿色圆领袍,系根据文物复原而成,代表了唐代最常见的男装款式。这种袍服并非中国土生土长,据专家推测,可能由西亚传入,至少在南北朝时期,已经在中国北方落脚扎根。供图/中国装束复原团队

图中男子身穿的绿色圆领袍,系根据文物复原而成,代表了唐代最常见的男装款式。这种袍服并非中国土生土长,据专家推测,可能由西亚传入,至少在南北朝时期,已经在中国北方落脚扎根。供图/中国装束复原团队

最早,它可能是一种有絮的夹衣。与那些絮以丝绵的“襺”(jiǎn)不同,“袍”内絮的是麻类纤维。这在物资相对匮乏的古代社会,显然更有群众基础,以至于“襺”字许多人一辈子也没见过更用不到,而“袍”字却得以跨越千载,流传至今。

具体的说,“袍”长及脚面、上下通裁、男女皆可穿。东汉刘熙所着的《释名》,依据其发音与“苞”相近,解释为内衣。如此,则所有内外穿着的男女中式长衣,都可称之为“袍”了。为加以区分,我们多会在“袍”字前面加上修饰语,这些款式不尽相同的长衣,共同组成了“袍”的古老家族。

圆领袍:逆袭的官服

最常见也最特别的,应数“圆领袍”——一种领口为圆形的长袍。如今它几乎被当作官服的代称,但凡涉及唐宋明三朝的文艺作品,无论戏曲还是影视剧,官员登场,无不是一身圆领袍的打扮。然而,如此“中国风”的行头,其实并不是中国土生土长的衣装。

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。