古代的存钱罐长这样

标签: 历史拾遗

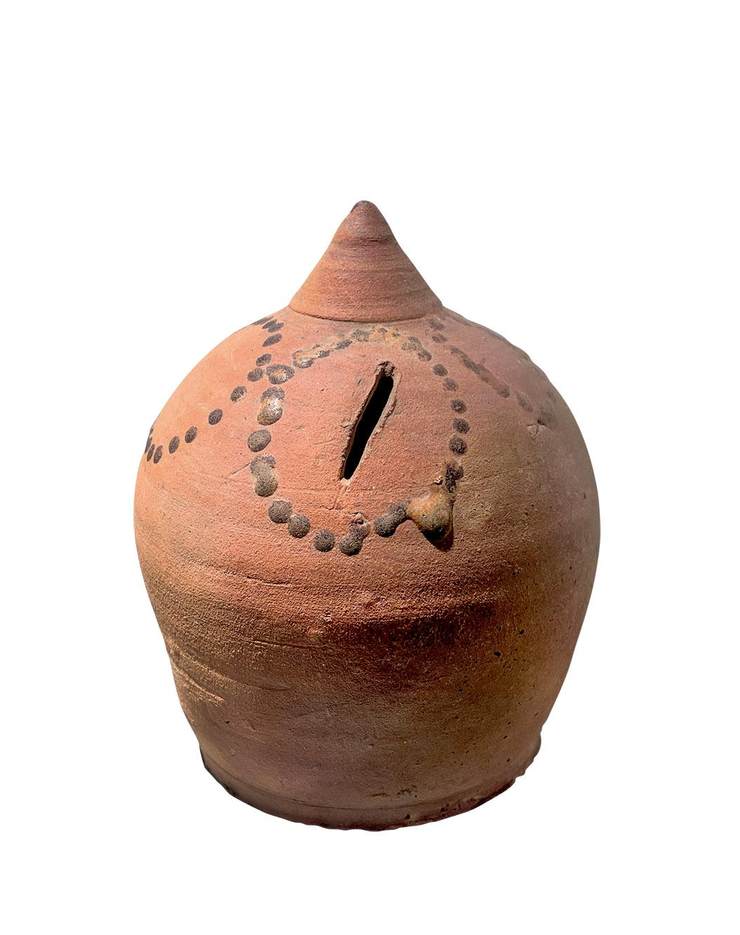

把零钱塞进存钱罐,这个好习惯,早在兵马俑的时代就已经存在了。1975年湖北云梦睡虎地出土的秦简里有一条《关市律》,讲到手工业者以及为官府销售产品的人员,在收钱时必须当着买家的面,立刻把钱投进“钱缿”里,违者受罚。这个“钱缿(xiàng)”,就是当时的存钱罐。

供图/FOTOE、上海微图

汉代,人们给存钱罐起了个更有趣的名字——“扑满”。讲述西汉长安历史故事及逸闻趣事的《西京杂记》这样写道:“扑满者,以土为器,以蓄钱,有入窍而无出窍,满则扑之。”“扑”意为打破,装满钱的罐子要打破了才能取出里面的钱。后来,这种罐子有了更多的俗称,比如“悭囊”“积受罐”“闷葫芦”“哑巴筒”等等。虽然名字有别,但基本形象大同小异,其实就是个小罐子,大多陶制,也有以瓷或竹等为材料的,只在上部留有一到两个狭长的开口,开口大小则根据钱的大小设计。造型简朴,基本不做任何装饰。

不过,古人使用存钱罐,并非因为天性节俭。如前文所述,商贩收到钱必须马上放进存钱罐里,一来是因为国家对商业行为要收税,这样做便于统计赚了多少钱,该交多少税,避免瞒报;二来还可以防止有人浑水摸鱼,拿劣币换良币。

当然,扑满的功能还要具体问题具体分析。就考古发掘情况来看,有些是时人为躲避战乱而匆忙埋藏的实用器,有些是为炫富而陪葬在死者身边的明器。或许因为“满则扑之”,出土的扑满大多被人为破坏,完整器比较少。

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。